遺言の作成を相談できる弁護士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄

1. 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。

1-1. 自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットは、主に以下のとおりです。

- 自分で簡単に作成でき、書き直しもできる

- 費用がかからない

- 遺言の内容を秘密にできる

自筆証書遺言は費用がほとんどかからず、紙とペン、印鑑さえあれば、いつでもどこでも作成できる点がメリットです。好きなタイミングで修正できるため「とりあえず作成しておきたい」「あとから修正する可能性がある」という人に適していると言えるでしょう。遺言書の内容が他の人の目に触れることがないため、遺言の内容を秘密にしておくこともできます。

1-2. 自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言の主なデメリットは、以下のとおりです。

- 要件を満たしていないと無効になる恐れがある

- 紛失や、死後に相続人が見つけられない恐れがある

- 書き換えられたり、隠されたりするリスクがある

自筆証書遺言には厳格な要件が定められており、要件を満たしていないと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。また、周囲の人に遺言書の存在を知らせずに自宅で保管する場合は、相続人が遺言書を発見できずに相続手続きが進んでしまう恐れがあります。

自分で簡単に作成できることの反面として、遺言書を見つけた人が改ざんしたり、隠してしまったりするリスクもあるでしょう。

1-3. 自筆証書遺言は法務局で保管可能

自筆証書遺言は基本的に自分で保管する必要がありますが、2020年7月10日から法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるようになりました。また、遺言者が亡くなると法務局から相続人に通知が届くため、遺言書が見つけられないというリスクも低くなっています。

なお、一般的に活用される遺言には、自筆証書遺言のほかに公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が本人の意向を聞きながら作成してくれるものです。費用と手間はかかりますが、書き方や形式の誤りで無効になる恐れがなく、公証役場で預かってもらえるため紛失のリスクが少ないというメリットがあります。

遺言は相続トラブルを防ぐ有効な手段ですが、その内容によっては逆にトラブルを引き起こす恐れもあります。遺言書で失敗しないためには、弁護士などの専門家に一度は相談することをおすすめします。

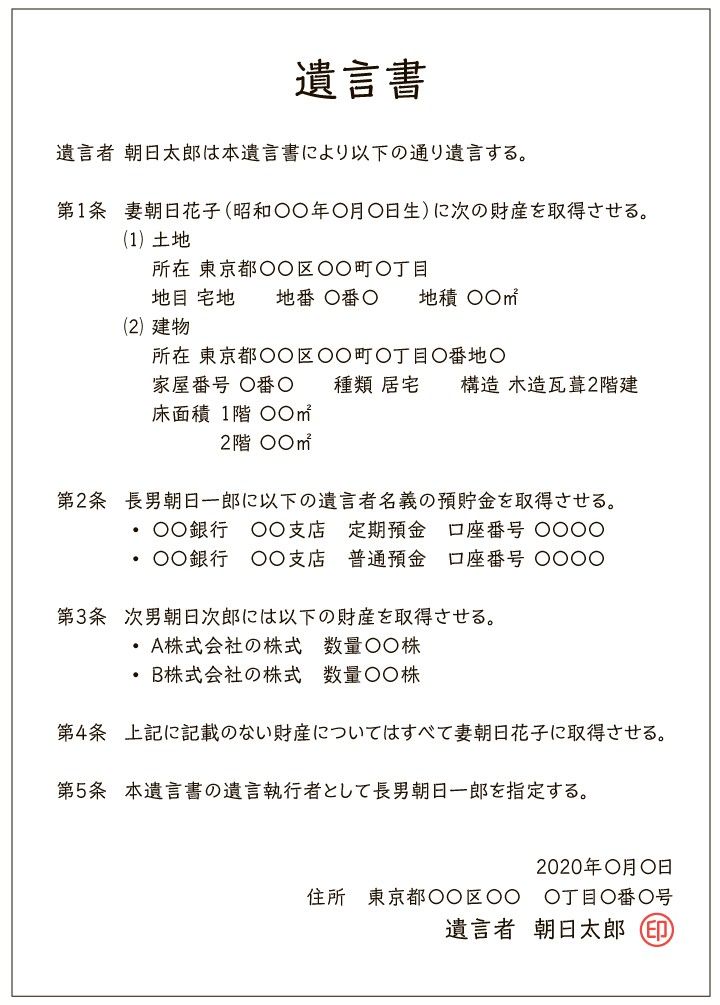

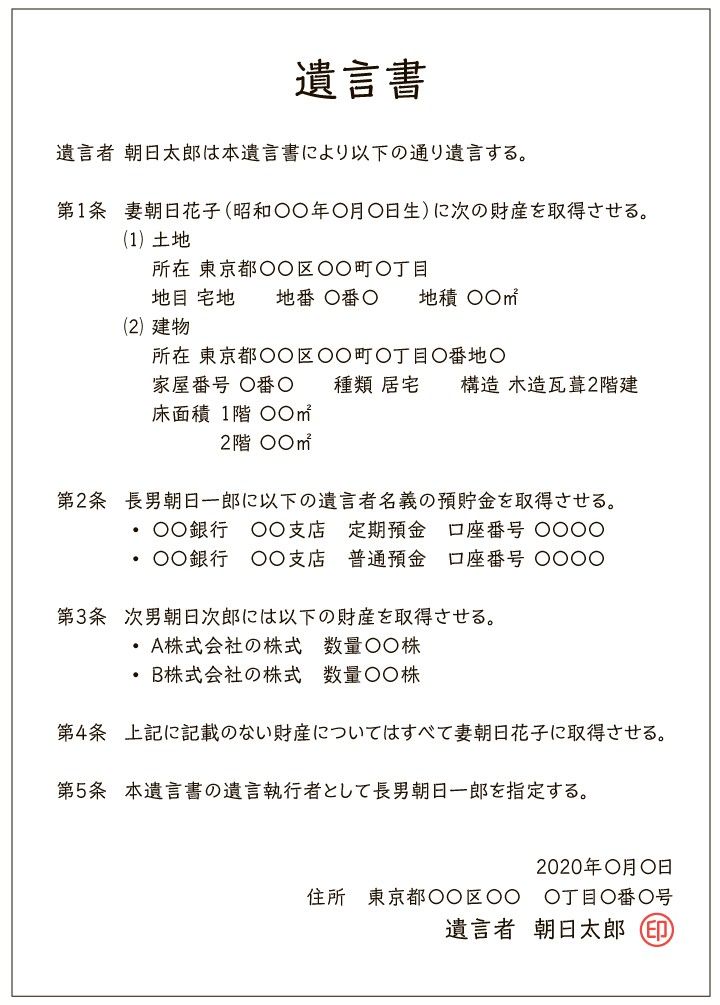

2. 自筆遺書遺言の例文・見本

自筆証書遺言には厳格な要件があります。「要件」とは、法律効果を生じさせるための条件のことです。これらが守られていない遺言は無効となってしまいます。

以下は、自筆証書遺言のひな形(見本)と例文です。

自筆証書遺言の見本と例文。要件が守られていない遺言書は無効となる

自筆証書遺言の見本と例文。要件が守られていない遺言書は無効となる

3. 自筆証書遺言の要件、書き方

民法968条には自筆証書遺言の要件として「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。これは自筆証書遺言を作成する上で、最低限守らないといけないルールと言えます。次の5点は必ず押さえておきましょう。

3-1. 全文を自筆で書く(財産目録は除く)

タイトルの「遺言書」や本文など、自筆証書遺言では基本的に全文を遺言者が自筆する必要があります。パソコンの使用や代筆は認められていません。

ただし、財産目録の部分だけはパソコンを使ったり通帳のコピーをつけたりしてもかまいません。

なお、法務省では現在、自筆証書遺言のデジタル化や押印の必要性について議論されています。今後、財産目録だけでなく本文についてもパソコン等で作成できるようになる可能性があります。

3-2. 署名する

遺言書には必ず遺言者の署名押印が必要です。財産目録や書面(登記事項証明書や通帳のコピーなど)を添付する際には、1枚ごとに署名押印をしなければなりません。署名は必ず自筆で行いましょう。

3-3. 作成した日付を明記する

遺言書の作成日を書き入れましょう。日付は正確に書く必要があり「○月吉日」などと書いてはなりません。

また、年の書き忘れをした場合も無効になってしまうので、漏れのないようにしましょう。なお複数の遺言書がある場合、新しい日付のものが有効となります。

3-4. 印鑑を押す

署名したら押印しなければなりません。押し忘れた場合はもちろんのこと、陰影が不明瞭な場合や消えている場合にも遺言書が無効になってしまう可能性があります。使用する印鑑は認印でもかまいませんが、実印の方が信用性が高く、お勧めです。

3-5. 訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す

間違ったときや内容を書き足したいときの「加除訂正」には法律の定めるルールがあります。まず間違った部分を二重線で消し、正しい文言を「吹き出し」を使って書き入れます。

その上で余白部分に「2字を削除、4字加入」などと書いて署名押印します。修正テープを使ったり黒く塗りつぶしたりしてはなりません。守らないと訂正した部分が無効となり、訂正前の遺言の効力が維持されます。署名押印が抜けると訂正が無効になるどころか、訂正箇所によっては遺言書全体が無効になる可能性があります。

4. 自筆証書遺言の書き方のポイント

要件以外にも、押さえておくべき書き方のポイントがありますので説明します。

4-1. 財産を把握するために必要な書類を集める

遺言書を作成するときには、どのような遺産があるのか把握する必要があります。事前に以下のような財産に関する資料を集めましょう。

- 不動産の登記簿(全部事項証明書)

- 預貯金通帳、取引明細書

- 証券会社やFX会社、仮想通貨交換所における取引資料

- ゴルフ会員権の証書

- 生命保険証書

- 絵画や骨董品など動産の明細書

4-2. 誰に、何を相続させるのか明示する

誰にどの遺産を相続させるのか、わかりやすく書きましょう。相続内容があいまいになっていると、せっかく遺言書を残してもトラブルのもとになってしまう可能性があります。

たとえば「金融資産2千万円を兄弟で半分ずつ相続させ、残りの財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言を書いた場合を考えてみましょう。このような書き方をすると、たとえば現金と株の金融資産があるとき、2千万円の分け方が無数に生じるのでトラブルのもとになってしまいます。

遺言を書くときには、紹介したひな形にあるように、長男には「○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○」、次男には「A株式会社の株式 数量○○株」などと「どの遺産を、どれだけ相続させるのか」を明確にしておきましょう。

4-3. 財産目録はパソコンで作成可能

遺言書には、どのような遺産があるのかを明らかにするための「財産目録」を作成してつけましょう。財産目録は資産内容と負債内容、合計額を示す「一覧表」です。自筆証書遺言であっても財産目録についてのみ、代筆やパソコンの利用が可能です。また預貯金通帳の写しや不動産全部事項証明書などの資料の添付でも代用できます。ただしパソコンを使用する場合や資料を添付する場合にはすべてのページに署名押印が必要です。

不動産については不動産全部事項証明書の「表題部」を引き写し、預貯金については通帳などで支店名や口座番号を確認して間違えないようにしましょう。

4-4. 遺言執行者を指定する

遺言書で遺言執行者を指定しておくと、遺言内容をスムーズに実現できます。遺言執行者とは、遺言者が亡くなったときに、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。信頼できる相続人や弁護士などの専門家を指定しておくと安心です。

4-5. 法務局に遺言書の保管を申請する

自筆証書遺言を作成したら、紛失・隠匿防止のために法務局で保管してもらうことをおすすめします。

保管できる場所は、遺言者の住所地または本籍地、もしくは遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(特定の法務局)です。申請にはネットや電話での予約が必要です。

申請当日は、自筆証書遺言のほかに申請書や住民票などの必要書類を持参し、遺言書保管所の窓口で申請手続きをします。手数料は1通につき3900円です。手続き終了後には、遺言者の氏名や保管番号などが記載された「保管証」が渡されます。

5. 遺言書で決められること|法定遺言事項と付言事項

遺言書で定められる事項のうち、重要なものは以下の通りです。

- 相続分の指定

- 遺産分割方法の指定

- 相続人以外の受遺者への遺贈

- 寄付

- 一定期間の遺産分割の禁止

- 特別受益の持ち戻し計算免除

- 遺言執行者の指定

- 子どもの認知

- 相続人の廃除

- 生命保険金の受取人変更

上記は「法定遺言事項」と言い、遺言書に書くことで効力が認められるものです。

このほかに、法的効力はないものの、遺言書に書ける内容として「付言事項」があります。遺言者の考えや思いを伝えることができるもので、例としては家族への感謝の気持ちや一部の相続人に多くの遺産を与える理由、葬儀方法に関する希望などが挙げられます。

たとえば「長男は家業に従事してくれたので、遺産を多く与えたい」「献身的に介護をしてくれた次男の嫁に遺産の一部を遺贈したい」などと記載しておくことで、不公平な遺産分割であったとしても、遺言書の内容に納得してもらえる可能性が高まるでしょう。このように付言事項による書き方の工夫は、相続トラブルの回避にも効果があります。

6. 自筆証書遺言を作成する際の注意点

自筆証書遺言を作成する上での注意点や、トラブルを防ぐために知っておいたほうがよいことを紹介します。

6-1. 複数人の共同遺言は無効

遺言書は一人一人が自分の分を作成しなければなりません。共同での遺言は認められていないので注意しましょう(共同遺言の禁止 民法975条)。たとえば夫婦が共同して「私たち夫婦は以下のように遺言します」などとする遺言書を遺しても無効になります。

6-2. ビデオレターや遺言は無効

遺言書は書面によって作成しなければなりません。ビデオレターや音声の録音では遺言できないので、間違えないようにしてください。

とはいえ、遺言者の気持ちを伝える目的としてはビデオレターなども有効な手段となります。遺産相続トラブルを防止するために作成する一定の意義はあるといえるでしょう。その場合でも、別途遺言書は作成しておきましょう。

6-3. 「任せる」など、あいまいな書き方はしない

あいまいな表現は、解釈を巡って相続人間でトラブルになる恐れがあります。財産を受け継がせたい相手には「取得させる」「相続させる」「遺贈する」などの文言を使いましょう。

基本的には、相続人(配偶者や子どもなど)に財産を渡したい場合は「相続させる」、相続人以外(孫や内縁の配偶者など)に財産を渡したい場合は「遺贈する」という文言を使います。以下、例文です。

- 遺言者は、遺言者が有する次の財産を、長男 ○○ ○○(△年△月△日生)に相続させる

- 遺言者は、遺言者が有する次の財産を、孫 ○○ ○○(△年△月△日生)に遺贈する

「任せる」や「託す」と言った言葉では「管理を頼みたい」との解釈も可能になってしまいます。「渡す」や「譲る」などの表現も避けるのが無難です。

6-4. 【要注意!】遺留分侵害はトラブルの元

相続人には主張すれば最低限はもらえる「遺留分」と呼ばれる権利があります。従って、遺留分を侵害された側は「遺留分に相当する金額を私にください」と主張することができます。「全財産を長男へ」といった、他の相続人の遺留分を侵害する遺言書はトラブルにつながるので、注意が必要です。

6-5. 家族に遺言書を作成したことや保管場所を伝えておく

自筆証書遺言を作成したら、家族に保管場所を教えておきましょう。遺言書を作成しても、亡くなった後に相続人に見つけてもらえなければ、作成した意味がありません。

なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の紛失を防げるほか、亡くなった後には相続人に対して通知が届くため、遺言書を発見してもらいやすくなります。

7. 亡くなった人の自筆証書遺言を見つけた場合の注意点

遺言者が亡くなった後、遺言書を発見した場合に注意すべき点を紹介します。

7-1. 勝手に開封せず、裁判所で検認を受ける

自筆証書遺言を発見した場合、相続人たちは原則として家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。検認を終えなければ遺言書によって不動産の名義の書き換えや預貯金の払い戻しなどを受けられません。

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には検認が不要となります。

7-2. 相続開始時までに財産がなくなった場合

遺言書を作成しても、相続開始後までに財産がなくなる場合があります。そういったケースでは、失われた財産に関する遺言が部分的に無効となりますが、他の部分は有効なままです。

8. 弁護士など専門家に遺言書作成をサポートしてもらうメリット

自筆証書遺言の作成を弁護士などの専門家に依頼したりチェックしてもらったりすると、以下のようなメリットがあります。

8-1. 無効になるリスクを避けられる

専門家が作成した場合、要式不備で無効になるリスクはほとんどなくなります。書き方がわからない方はぜひ相談してみてください。

8-2. 遺言執行者を任せられる

専門家に遺言執行者になってもらったら、死後に不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、寄付などの対応をしてくれるので遺言内容を実現しやすくなります。

8-3. 遺言内容も相談できる

遺言書を書きたいけれど1人では内容を決められない方は、専門家から最適な遺言内容についてのアドバイスを受けられます。

8-4. 遺留分にも配慮できる

特定の相続人に遺産の大半を分け与えた場合、他の相続人が「遺留分」を主張してトラブルになる可能性が高まります。弁護士に相談しながら作成すると、各相続人の遺留分に配慮できるので後日のトラブル防止につなげられます。

9. 自筆証書遺言はデジタル化される?パソコンでの作成が可能になるか

法務省では現在、遺言書作成のデジタル化を進めています。すでに公正証書遺言ではデジタルによる作成手続きがスタートし、2025年10月1日からは電子データでの作成・保存が原則となっています。

自筆証書遺言でも、自筆を要する範囲や押印の必要性についての議論が進められています。しかし、手書きや押印が必要とされているのは遺言書の偽造などを防ぐためです。デジタル化されると本人の意思に基づいて作成されたかを判断しにくい点も課題となっています。そのため、電子化された遺言書について本人の意思を確認する方法や、偽造を防ぐ方法などについて検討されています。

電子化が進んでいる現代で、手書きを要する自筆証書遺言は時代にそぐわないものとなっています。近い将来、要件や方式を変えてデジタル化される可能性も考えられるでしょう。

10. 遺言書(自筆証書遺言)の書き方に関して、よくある質問

Q. 遺言書と、遺言状の違いは?

「遺言書」と「遺言状」は、同じ意味です。一般的には遺言書という表題を付すことが多いですが、 自筆証書遺言のタイトルに「遺言状」として記しても問題ありません。

Q. 遺言書の紙はなんでもいいの? 筆記用具は?

紙の大きさや紙質に指定はありません。便せんでもA4サイズのノートやレポート用紙などでもかまいません。ペンも何でもよく、ボールペン、筆ペン、毛筆などを利用できます。ただし鉛筆やシャープペンシルは消えてしまいやすいので避けましょう。縦書き横書きの指定もないので、書きやすい方法で書いて問題ありません。

Q. 遺言書作成を頼むならどの専門家?

弁護士であれば、遺言書の作成・保管や遺言執行、死後のトラブルへの対応など、幅広い相続手続きを任せることができます。不動産の相続方法を指定する遺言書を作成する際には、相続登記を依頼できる司法書士に相談するのもよいでしょう。そのほか行政書士なども対応しています。

Q. 遺言書をAIに書いてもらうことはできる?

質問に答えるだけで、AIが遺言書の本文を考えてくれるサービスはあります。ただし、専門家が内容を確認してくれるわけではありません。書き写す際に漏れやミスがあると遺言書は無効になってしまいます。AIで原案を作成したとしても、最終的には専門家にチェックしてもらうべきです。

11. まとめ 遺言書を作成する際は弁護士など専門家への相談も検討を

自筆証書遺言は自分で気軽に作成できるメリットがある一方、要件を満たしていなければ無効になるおそれがあります。また、内容によっては相続トラブルにつながるリスクもあります。

トラブルを防ぎつつ法的に有効な遺言書を作成するためには、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

遺言の作成を相談できる弁護士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄