更新日:

公開日:

生活保護中の遺産相続、どうすれば? 相続放棄すべき? 「打ち切り」についても解説

生活保護を受けている場合に相続できるのでしょうか、あるいは相続放棄できるのでしょうか(c)Getty Images

生活保護を受けている場合に相続できるのでしょうか、あるいは相続放棄できるのでしょうか(c)Getty Images

「親が亡くなり、遺産を相続することになったけれど、生活保護を受けている自分はどうすればいいのだろう」「相続したら、生活保護を打ち切られてしまうのではないか」

突然の相続に、こんな不安や疑問を抱いている人もいるでしょう。

生活保護の受給者でも遺産を引き継ぐことはできます。ただし、安易な判断で対応を誤ると、生活保護の受給資格を停止・廃止されたり、負の遺産(借金)を背負ったりしてしまう可能性があります。

相続には、明確なルールと正しい手続きがあります。安心して相続手続きを進めるためには、弁護士ら専門家に相談するとよいでしょう。相続放棄の可否も含めて生活保護を受給している人の相続について弁護士が注意点を解説します。

お近くの相続対応可能な弁護士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄

1. 生活保護を受給していても遺産は相続できる

遺産を相続できる権利は、生活保護受給者であるからといって失われるものではありません。そのため、生活保護を受給していても、遺産は相続できます。

ただし、生活保護受給者が遺産を相続した場合、生活保護の受給資格を満たさなくなることで、それ以降の生活保護の受給が停止または廃止になる可能性はあります。

なお、生活保護費の支給が一時的に中断される場合が「停止」、保護の受給資格自体が失われる場合が「廃止」です。

1-1. 生活保護の受給資格とは

生活保護法は、受給資格について、下記のとおり規定しています

4条1項「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」

4条2項「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」

上記の規定からすると、①生活に困窮する者であること、②その利用し得る資産等あらゆるものを活用し、かつ③扶養義務者の扶養などを受けても生活に困窮することが受給資格といえます。

1-2. 相続財産の額によっては受給停止または廃止になる可能性

生活保護は、あくまでも「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」した上で、その「不足分を補う程度において」行われるもの(同法8条1項)です。

そのため、遺産を相続したことで最低限度の生活を維持することができるようになった場合には「保護を必要としなくなったとき」(同法26条)に該当し、生活保護は停止または廃止されることになるでしょう。停止や廃止まではいかないまでも、受給額が減額される可能性もあります。

なお、廃止後に遺産を使い切って再び生活に困窮した場合には、改めて生活保護の申請をすることが可能です。

1-3. 少額の財産であれば、生活保護の受給を続けられる

逆にいえば、相続した遺産を活用しても最低限度の生活の維持ができないのであれば、生活保護の停止や廃止にはなりません。

例えば、1か月の保護費に満たない程度の少額の現預金を相続した場合は、生活保護の受給を続けられるでしょう。また、処分することが著しく困難な地方の不動産を相続しても現金化することは困難であって最低限度の生活の維持に活用できないので、受給資格に影響はないのが通常でしょう。

1-4. 遺産相続がいくらまでなら生活保護を続けられる?100万円は?500万円は?

さきほど、1か月の保護費に満たない程度の少額の現預金であれば、生活保護の停止や廃止にはならないと説明しました。では、具体的にいくらまでなのかが、気になる方もいるでしょう。

たとえば、100万円や500万円の場合はどうでしょうか?

実は、どのくらいの金額を相続すると生活保護の停止や廃止になるという明確な基準は決まっていません。

ただ、一般的には臨時的な収入の増加があった場合、6か月以内に再び保護を要する状態になることが予想される場合は生活保護を停止、6か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められる場合は生活保護を廃止するという運用がなされているようです。

例えば、1か月に支給される保護費が12万円で相続した現預金が60万円であれば、6か月分の保護費の額を超えませんので、廃止はされないでしょう。他方、相続した現預金が100万円であれば、6か月分の保護費の額を超えるため、廃止され得ると思われます。500万円であれば、廃止は避けられないでしょう。

それぞれの具体的な状況によって判断が変わりますので、弁護士や担当のケースワーカーに相談してみて下さい。

2. 生活保護受給者が遺産を相続した際の注意点

2-1. 必ず福祉事務所等に届け出ること

生活保護の利用者は、世帯主ないし世帯員に何らかの収入が発生した場合には、速やかに保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出る必要があります(生活保護法61条)。遺産を相続した場合も同じです。

2-2. 「ばれないだろう」と届け出を怠ると、返還請求されるおそれ

生活保護の受給への影響が心配だからといって、「ばれないだろう」と思って、福祉事務所などへの届け出を怠るのは絶対にやめましょう。

福祉事務所は預貯金などの資産を調査する権限がありますので、その調査によって判明することがあり得ます。その他にも他の相続人や親族からの情報提供で判明するようなこともあるでしょう。

遺産を相続した旨を届け出ないで受給を続けると不正受給になり得ます。不正受給になると、不正に受給した保護費相当額に最大40%を上乗せして徴収されることになります(生活保護法78条)。

3. 生活保護受給者は相続放棄できない?

「生活保護を打ち切られるくらいなら、遺産を相続放棄したい」と考える人もいることでしょう。生活保護と相続放棄の関係について解説します。

3-1. 相続放棄自体は可能

生活保護受給者であっても相続放棄をする自由は制約されません。生活保護受給者であることを理由に、家庭裁判所が相続放棄を受理しないことはないでしょう。

3-2. 相続放棄が生活保護に影響を与える恐れはある

ただし、家庭裁判所での相続放棄が可能であったとしても、相続放棄が生活保護に与える影響は別問題です。

なぜなら、生活保護法上の「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用」するという要件(4条1項、資産活用の要件)との関係で、相続した遺産は最低限度の生活の維持のために活用すべき、とも考えられるからです。

そのため預貯金などで遺産がプラスであるにもかかわらず相続放棄した場合には、福祉事務所の判断によっては、資産を生活維持のために活用しなかったとみなされ、生活保護の受給資格を失うかもしれません。

他方、相続放棄は本人の意思が重視される「身分行為」ですので、生活保護受給者であっても相続放棄をする自由を制約されるべきではなく、生活保護法上の問題は生じないとも考えられます。

ある裁判例(最判昭和49年9月20日・相続人が行った相続放棄に対し、被相続人(亡くなった人)の債権者が詐害行為取消権を行使しうるかが争われた事案)でも、裁判所は「相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきではないと解するところ、もし相続の放棄を詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、その不当であることは明らかである」旨を判示しており、相続人に相続放棄をする自由を認めています。

上記の判例のような考え方はあるものの、実際上は相続放棄が生活保護に影響を与える恐れは否定できません。そのため、何らかの事情で相続放棄をしたい場合には安易に判断するのではなく、事前に担当ケースワーカーや弁護士に相談すべきです。

3-3. 生活保護受給者が相続放棄を検討すべき場合

下記のようなケースでは、相続放棄しても生活保護の受給に影響を与えることはないため、相続放棄を検討すべきでしょう。

- 借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合

- 処分が困難な不動産などがある

ただ、相続放棄すべきと思われる場合であっても、事前に担当ケースワーカーや弁護士に相談するようにしましょう。生活を維持するために活用できる遺産を相続できるのか、それとも相続することでかえって経済的な負担が増してしまうのかなどを考慮して相続放棄の是非を判断することになるでしょう。

なお、相続放棄ができるとしても相続放棄をすることが適切かどうかは慎重に判断すべきです。例えば、配偶者と生活保護受給者である子が相続人のケースで唯一の子が相続放棄をしてしまうと直系尊属または兄弟姉妹に相続権が移るため、配偶者とこれらの者との間での紛争を招いてしまう可能性があります。

4. 相続放棄は、弁護士らに相談を

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内という期限があるため、早めの対応が必要です。放置すると、自動的に単純承認したとみなされ、負の遺産(借金など)も相続することになってしまいます。

一度相続放棄の手続きが受理されると、原則として「撤回」は認められていないため、その決断には慎重さも求められます。担当ケースワーカーや弁護士に早めに相談することが大切です。

5. 【図解】生活保護受給者の遺産相続の流れ

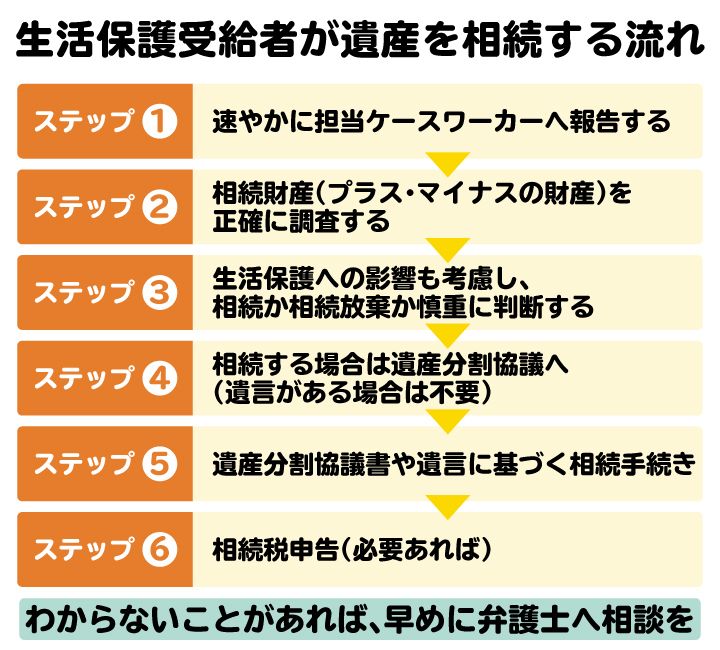

生活保護受給者が遺産を相続する流れを図解。生活保護への影響も考慮する必要があるため、弁護士に相談しながら進めるとよい

生活保護受給者が遺産を相続する流れを図解。生活保護への影響も考慮する必要があるため、弁護士に相談しながら進めるとよい

相続が発生した場合、速やかに担当ケースワーカーに報告しましょう。次に、相続するかどうかを判断するため、不動産や預貯金、借金などの相続財産を正確に調査しましょう。相続放棄をする場合は3か月の期間制限がありますので、速やかに調査することが必要です。相続するか放棄するかは、生活保護への影響も考慮した上で、慎重に検討しましょう。

相続する場合、他に相続人がいるのであれば、どのように遺産を分けるのかを協議して決めることが必要です。これを「遺産分割協議」といい、最終的に合意した内容は「遺産分割協議書」という書面の形でまとめます。なお、遺言で遺産の承継先が決まっている場合は、遺産分割協議は不要です。

その後、「遺産分割協議書」をもとに不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどをします。なお、遺言がある場合は、その遺言の内容に沿って相続手続きを進めます。

遺産が相続税の基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合は相続税申告が必要になりますので、相続税申告をします。10か月の期限がありますので注意してください。

6. 生活保護と相続について関連して、よくある質問

Q. 生活保護を受給しながら、相続できる財産はありますか?

たとえば次のような財産は生活保護の受給者が相続しても、生活保護が停止や廃止にはならないでしょう。

・現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持や自立の助長に有効である資産

・処分することができないか又は著しく困難である資産 例)売れない山林や田畑

・売却代金よりも売却に要する経費が高い資産

相続する遺産が生活保護の支給に影響を与えるかどうか不安であれば、担当ケースワーカーに確認してみると良いでしょう。

Q. 生活保護の受給者が、亡くなった人の持ち家を相続するとどうなる?

【居住用不動産でない場合、売却を指導される】

その持ち家が生活保護受給者の居住用不動産ではない場合、売却し、売却代金を生活の維持に充てることが求められます(生活保護法4条1項)。その売却代金が多額であれば、受給資格を失うことになるでしょう。

【居住用不動産である場合、保有が認められることもある】

その持ち家が生活保護受給者の居住用不動産であり、その資産価値もさほど多額でない場合は、引き続き居住のために用いることが持ち家の「活用」(同条同項)と評価され、保有が認められることもあるでしょう。

Q. 生活保護受給者も相続税がかかることはある?

生活保護受給者であっても、相続した財産が基礎控除額を超えた場合は相続税申告をし、相続税を納めることが必要です。基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

相続税がかかるほどの遺産がある場合、それだけ相続する遺産の金額も多くなりますので、生活保護の受給資格を失う可能性も高いでしょう。

7. まとめ 生活保護中に相続したら弁護士に相談を

生活保護受給者の遺産相続や相続放棄について説明してきました。少額の現預金や財産の種類によっては、生活保護を受給しながら相続できます。ただし、いくらまでなら生活保護の受給に影響がないかは個別の状況によるため、安易な自己判断は危険です。また、相続放棄は手続き期間があり、撤回もできないため慎重な判断が求められます。

相続するにせよ、相続放棄するにせよ、弁護士やケースワーカーに相談することをお勧めします。

弁護士に相談したい場合の窓口としては、日本司法支援センター「法テラス」がおすすめです。法テラスでは、生活保護受給者は、弁護士・司法書士と面談のほか電話などでも無料で法律相談を受けることが可能です。詳しくはお近くの法テラスに問い合わせてみてください。

また、初回相談を無料で応じている弁護士事務所もありますので、利用を検討してもよいでしょう。

(記事は2025年7月1日時点の情報に基づいています)

お近くの相続対応可能な弁護士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄