住所変更登記に対応できる司法書士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄

1. 不動産の住所変更登記とは?

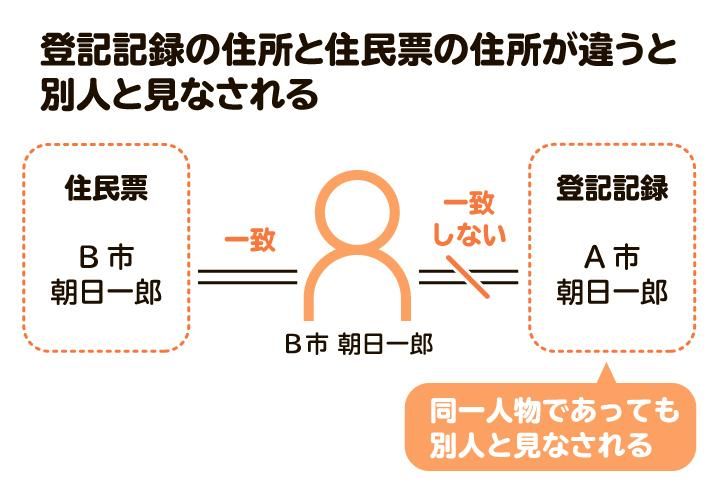

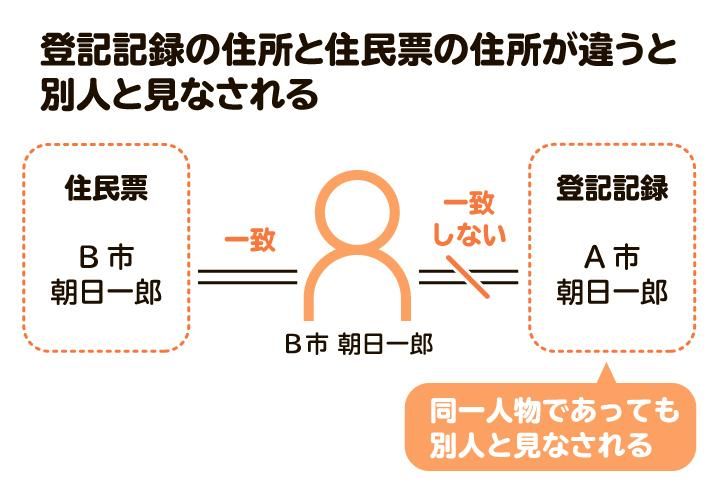

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている「登記記録」に記録されています。この登記記録においては、住所と氏名をもって所有者を特定します。生年月日や本籍地は登記事項ではありません。

もし登記記録上の住所・氏名と現在の住民票に記されている住所・氏名が完全に一致しないと、同一人物とはみなされません。

たとえば、登記記録上の住所がA市である朝日一郎さんが、B市に転居して住民票を異動した場合、登記記録上の「A市の朝日一郎」と住民票上の「B市の朝日一郎」は、登記手続きにおいては別人として取り扱われます。そのため、朝日一郎さんが不動産を売却したり、銀行からお金を借りて担保に入れたりする場合には、その前提として登記記録上の住所をB市に変更する住所変更登記を申請しなければなりません。

結婚や離婚などで氏名が変わった場合も同様に、氏名変更登記を申請する必要があります。住所変更登記と氏名変更登記はほとんど同じ手続きですが、以下では住所変更登記を中心に解説します。

登記記録の住所と住民票の住所が違うと別人と見なされる

登記記録の住所と住民票の住所が違うと別人と見なされる

2. 【2026年4月施行】住所変更登記が罰則付きで義務化

これまでは住所変更登記を申請するかどうかは所有者の任意でした。そのため、「手続きが面倒だから」「忘れていたから」と放置され、所有者の住所が変更されないままになっている不動産が少なくありませんでした。

その結果、登記記録から所有者が特定できなかったり、特定できても連絡がつかなかったりする「所有者不明土地」が増加しています。こうした社会問題を改善するため、2026年4月1日から、住所変更登記が罰則付きで義務化されることになりました。

2-1. 2年以内に変更登記しなければ5万円以下の過料

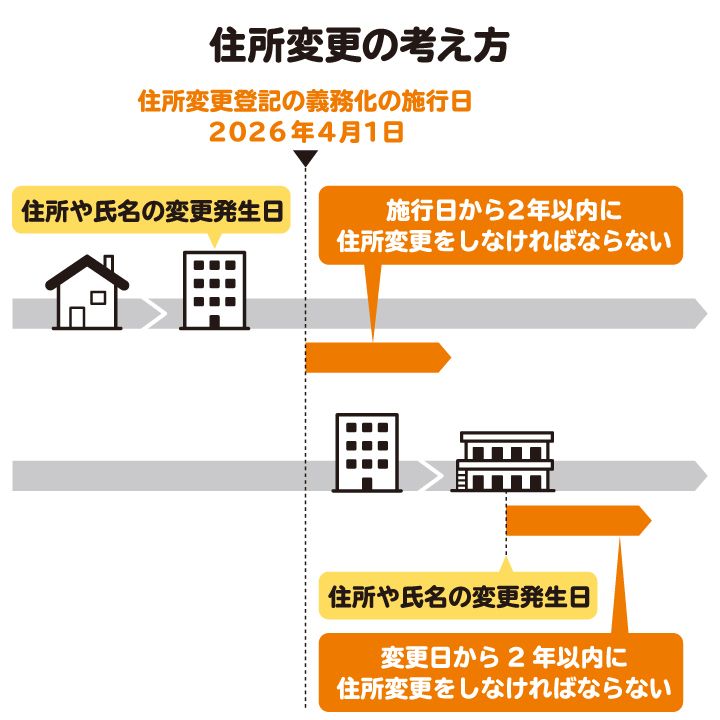

2026年4月1日以降、不動産の所有者は、氏名や住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務づけられます。

正当な理由がないのに変更登記を申請しないときは、5万円以下の過料が科されます。過料とは行政上の義務違反があったときに課される金銭的な制裁を指し、刑法上の罰金や科料とは異なります。

なお、義務違反があった場合にすぐに過料が科されるわけではありません。法務局から相当の期間を定めて変更登記を申請するよう催告がなされ、それにもかかわらず正当な理由なく変更登記を申請しない場合に限り過料の対象となります。

2-2. 過去の住所変更も義務化の対象

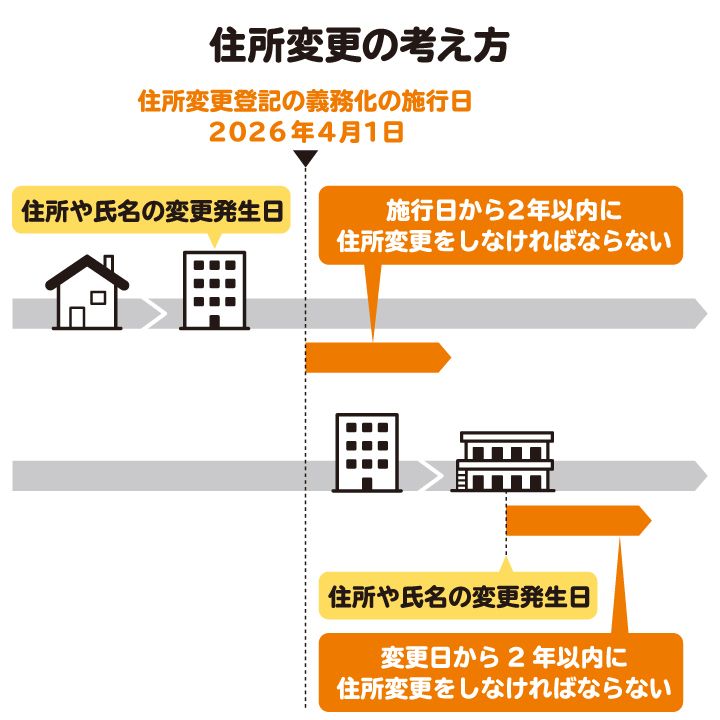

住所変更登記の義務化は、施行日である2026年4月1日より前に住所や氏名に変更があった場合にも適用されます。この場合、施行日から2年以内、つまり2028年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。

住所変更の考え方を図解。2026年4月1日より前に住所や氏名に変更があった場合、2028年3月31日までに変更登記を申請する必要がある

住所変更の考え方を図解。2026年4月1日より前に住所や氏名に変更があった場合、2028年3月31日までに変更登記を申請する必要がある

2-3. 義務違反にならない「正当な理由」とは?

変更登記を申請しない場合でも、申請しないことに「正当な理由」があれば過料の対象にはなりません。正当な理由は次のようなものです。

- 行政区画の変更などにより住所変更があった

- 所有者自身に重病などの事情がある

- 所有者がDV被害者などであり、その生命や身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている

- 所有者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない

- 法務局に住所変更などを自動的に反映してもらうための「検索用情報の申出」をしている

正当な理由の有無は法務局の登記官が最終的に判断しますが、「義務化されたことを知らなかった」や「申請の方法がわからない」などは正当な理由にはなりません。

3. 住所変更登記と相続登記の関係

3-1. 相続登記も2024年4月から義務化

所有者不明土地問題を解消するため、住所変更登記の義務化に先立ち2024年4月1日に義務化されたのが「相続登記」です。

相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。

この相続登記を申請する際に、「亡くなった所有者の住所が登記記録上の住所と違う」というケースがよく見られます。

3-2. 相続した不動産の住所変更登記は原則として不要

亡くなった所有者について住所や氏名に変更がある場合でも、原則として亡くなった人について住所・氏名の変更登記は不要です。そのため、亡くなった人の登記記録上の住所と死亡時の住所が異なっている場合でも、住所変更登記をせずにすぐに相続登記を申請できます。

ただし、こうしたケースでは、亡くなった人と登記記録上の所有者が同一人物であることを証明する書類を添付する必要があります。具体的には、亡くなった人について登記記録上の住所から死亡時の住所までの変遷が記載された住民票の除票や戸籍の除附票を提出しなければなりません。

これらの書類を提出することで、法務局は亡くなった人と登記記録上の所有者が同一人物であると確認し、相続登記を進めることができます。

3-3. 住所変更登記が必要になる例外的なケース

亡くなった所有者について、相続登記を申請する前に住所変更登記が必要となるケースが一つだけあります。それが「相続人以外の第三者に対する遺贈登記(いぞうとうき)」です。

亡くなった人が遺言によって財産を特定の人に引き継がせることを「遺贈」と言います。この遺贈を原因とする所有権移転登記を「遺贈登記」と呼びます。

亡くなった所有者が相続人ではない第三者に不動産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、その遺贈登記を行う前に、亡くなった所有者について住所変更登記を申請しなければなりません。

司法書士への相続相談をお考えの方へ

- 初回

無料相談

- 相続が得意な

司法書士

- エリアで

探せる

4. 住所変更登記の手順

住所変更登記を申請する方法には、申請書を法務局に提出する「書面申請」と、インターネットを利用して申請データを送信する「オンライン申請」があります。以下では書面申請による場合の手順を解説します。

4-1.【STEP1】登記記録を確認する

法務局で登記事項証明書を取得するか、またはインターネットを通じてパソコンなどで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」を使って登記記録を確認します。登記記録上の住所がどこになっているかによって必要書類は異なります。

4-2. 【STEP2】住民票など必要書類を取得する

市区町村役場で、登記記録上の住所から現在の住所へ転居した旨の記載がある住民票や戸籍の附票を取得します。

4-3. 【STEP3】登記申請書を作成する

法務局の公式ホームページに「不動産登記の申請書様式について」というページがあり、ここに掲載されている申請書様式をもとに登記申請書を作成します。内容に誤りがあると訂正のために法務局に足を運ぶことになるため、正確に入力することが大切です。

4-4. 【STEP4】法務局に申請する

登記申請書に、不動産1個につき1000円の登録免許税分の収入印紙を貼り付け、必要書類とともに管轄の法務局へ提出します。

提出方法は、窓口に持参するほか、郵送でも可能です。不動産の所在地を管轄する法務局を事前に確認しておきましょう。各法務局や地方法務局の情報は、法務局の公式ホームページにある「管轄のご案内」などで入手できます。

4-5. 【STEP5】登記完了証を受け取る

書類に不備がなければ、申請からおよそ1週間から2週間で手続きが完了し、「登記完了証」という書類が発行されます。郵送での受け取りを希望する場合は、申請時に簡易書留分の切手を貼った返信用封筒やレターパックプラスを同封しておきます。

なお、法務省が提供する「かんたん登記申請」というサービスを利用すれば、インターネット上で住所変更登記を完結することができます。

5. 住所のつながりが証明できない場合の対処法

住所変更登記では、所有者の登記記録上の住所から現在の住所までの変遷を証明する書類を提出する必要があります。通常は、「住民票」「住民票の除票」「戸籍の附票」「戸籍の除附票」のいずれか、またはこれらの組み合わせで住所のつながりを証明します。

しかし、「住民票の除票」と「戸籍の除附票」については、2019年まで保存期間が5年と定められていたため、これ以前のものはすでに廃棄されているケースがあります。数十年にわたって住所変更登記を行わずに、その間に何度も転居を繰り返していた場合には、登記記録上の住所から現在の住所までの変遷を証明できない可能性が高いと言えます。

このような場合、以下の書類を提出して、申請人と登記記録上の所有者が同一人物であることを補足的に証明するのが一般的です。

- 登記済権利証または登記識別情報通知:所有者だけが持っているはずの重要な書類

- 固定資産税の納税通知書:所有者宛に送付される、納税義務者であることを示す書類

- 不在住証明書:登記記録上の住所に、同じ氏名の住民票が存在しないことを証明する書類

- 上申書と印鑑証明書:申請者と所有者が同一人物であることを証明するための書類

これらの書類のうち、どれをいくつ提出すればよいかについては、決まったルールがありません。ケースバイケースで要求されるのが一般的で、最終的には法務局の担当者が判断します。そのため、申請前に管轄の法務局に相談し、必要な書類を確認しておくとスムーズに手続きができます。

6. 住所変更登記にかかる費用

住所変更登記に必要な費用は、大きく分けて3つあります。

6-1. 必要書類の取得費用

住所変更登記では、住民票や戸籍の附票など、現在の住所への変遷を証明する書類が必要です。なお、以下の費用は目安であり、実際の金額は自治体によって異なります。

- 住民票(除票含む):1通200円~300円程度

- 戸籍の附票(除附票含む):1通200円~300円程度

- 不在住証明書:1通200円~300円程度

本籍地が遠方にある場合は、戸籍の附票を取得するための郵送費や交通費も考慮しておきましょう。

6-2. 登録免許税

登録免許税は登記を申請する際に国に納める税金で、住所変更登記の場合には不動産1個につき1000円がかかります。たとえば、一戸建て(土地1筆、建物1棟)なら合計2000円、分譲マンション(敷地3筆、建物1棟)なら合計4000円となります。

6-3. 司法書士への報酬(依頼する場合)

自身で手続きを行う場合は上記の費用のみですが、司法書士に依頼する場合は、これらの費用に加えて司法書士への報酬が発生します。

住所変更登記の報酬相場は、1万円から2万円程度が一つの目安です。

ただし、不動産の数や申請する法務局の数が多い場合、あるいは司法書士に書類の取得を依頼する場合は、報酬が加算されることがあります。依頼する際は、事前に見積書を作成してもらうか、報酬規定を確認することが望ましいです。

7. 職権による住所変更登記「スマート変更登記」とは?

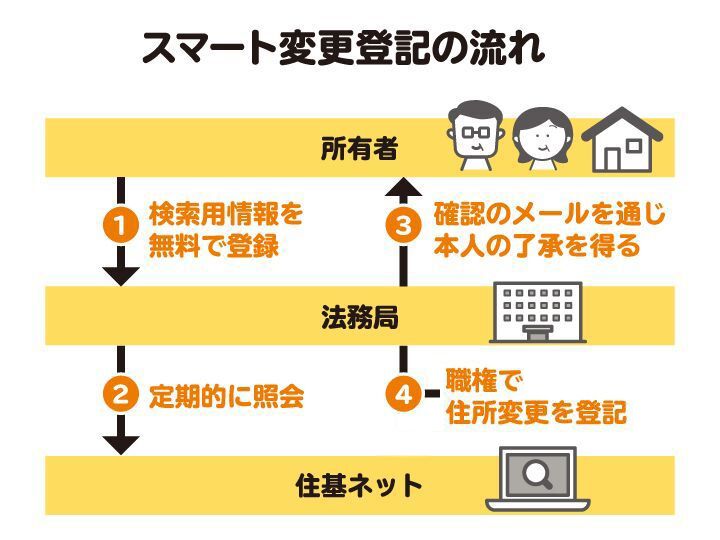

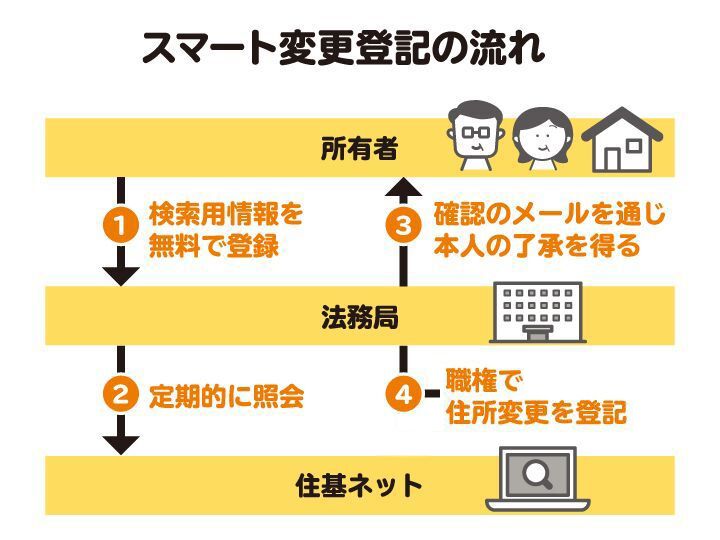

住所変更登記の義務化にともなう所有者の手続き負担を軽減するために、「スマート変更登記」という制度が2026年4月1日から導入されます。この制度を利用すると、所有者が自ら変更登記を申請しなくても、法務局が職権で変更登記を行ってくれます。スマート変更登記の仕組みは図版「スマート変更登記の流れ」のとおりです。

スマート変更登記の流れを図解。住所や氏名に変更があった場合には、法務局から所有者に対して職権で変更登記を行ってよいか確認のメールが送付される

スマート変更登記の流れを図解。住所や氏名に変更があった場合には、法務局から所有者に対して職権で変更登記を行ってよいか確認のメールが送付される

7-1. 検索用情報の申出

所有者が法務局に対して、氏名、ふりがな、住所、生年月日、メールアドレスといった検索用情報を申し出ます。

不動産を取得したときに所有権移転登記と同時に行うか、すでに取得している不動産については、この申出を単独で行うことができます。

7-2. 法務局による照会

申出による検索用情報をもとに、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に照会して所有者の住所や氏名に変更がないかを確認します。

7-3. メールによる確認

住所や氏名に変更があった場合には、法務局から所有者に対して職権で変更登記を行ってよいか確認のメールが送付されます。

7-4. 職権による変更登記

所有者が同意すると職権で変更登記が行われます。

検索用情報の申出さえ行っておけば、住所に変更があった場合でも自ら変更登記を申請する必要がなく、義務違反に問われるおそれもないので安心です。検索用情報の申出については2025年4月21日から行えるようになっているため、スマート変更登記の制度を利用したい場合は先に申出を済ませておくことをお勧めします。

8. こんなときは司法書士に頼むのがお勧め

「住所変更登記は自分でできる」と言われることもありますが、以下のような状況では専門家である司法書士に依頼したほうが安心でスムーズなケースもあります。

- 住所のつながりを証明できない

- 海外に住んでいる

- 急いで住所変更登記を完了させたい

- 複数の不動産について住所変更登記が必要

8-1. 住所のつながりを証明できない

過去に引越しを重ねていると、住民票や戸籍の附票だけでは住所の変遷を証明できないケースがあります。このような場合、追加で多くの書類を提出する必要があり、その判断は専門的な知識がなければ困難です。

住所のつながりを自身で証明できないのであれば、法務局への確認や書類の組み合わせを判断するためにも、司法書士に依頼するほうが確実です。

8-2. 海外に住んでいる

海外に居住している人は住民票が存在しないため、在留証明書など別の書類を準備しなければなりません。また、これらの書類だけでは住所のつながりが証明できないケースも多く、手続きが複雑になりがちです。

海外からでも安心して手続きを進めるには、司法書士への相談が望ましいと言えます。

8-3. 急いで住所変更登記を完了させたい

不動産を売却する際や住宅ローンを組む際には、前提として住所変更登記を済ませておく必要があります。登記が完了しないと、その後の大切な手続きに影響が出てしまいます。

期限が迫っている場合や、確実に手続きを完了させたい場合は、司法書士に依頼する方が確実です。

8-4. 複数の不動産について住所変更登記が必要

多数の不動産を所有している場合、それぞれの登記申請書を作成したり、複数の法務局に申請したりする作業には大きな労力を要します。また、登記漏れが発生するリスクも高まります。

複数の不動産を一括で、正確に手続きしたい場合は、専門家である司法書士が力になります。

9. 住所変更登記に関してよくある質問

Q. 住所変更登記は自分でもできる?

転居が1回だけで、住民票だけで住所のつながりが証明できるようなケースであれば、自分で手続きすることも可能です。ただし、手続きに不安がある場合や、手間をかけたくない場合は、司法書士に依頼する方が安心です。

Q. 親が所有している不動産の住所変更登記を代理で申請できる?

所有者からの委任状があれば、親族に限らず誰でも代理人として住所変更登記を申請することができます。ただし、報酬をもらって代理申請することができるのは、司法書士と弁護士に限られます。

Q. 亡くなった所有者の氏名が登記記録と異なる場合はどうすればよい?

住所変更の場合と同様、亡くなった所有者の氏名変更登記は不要です。ただし、相続登記を申請するときに、亡くなった人と登記記録上の所有者が同一人物であることを証明するため、氏名変更の経緯がわかる戸籍謄本などの書類が必要となります。

Q. 検索用情報の申出をして「スマート変更登記」を利用している場合、引越し後すぐに職権で住所変更登記がされると考えてよい?

必ずしもすぐに変更されるわけではありません。法務局が住基ネットへ照会するのは2年に1回程度とされているため、引越し後すぐに職権による住所変更登記がされるとは限りません。不動産を売却したり、担保に入れたりするなど、早急に手続きが必要な場合には、職権による変更登記を待たずに自分で申請することをお勧めします。

10. まとめ 住所変更登記の手続きに不安があるなら、司法書士を頼る選択肢を

住所変更登記を放置しておくと、過料の対象になる可能性があるだけでなく、将来的に不動産を売買したり、担保に入れたりする際の手続きが非常に煩雑になってしまいます。

住所や氏名に変更があった場合は、できるだけ早めに変更登記を済ませることが大切です。「手続きが難しそう」「忙しくて時間がない」といった不安がある場合は、登記の専門家である司法書士を頼るのが望ましいでしょう。知識と経験を生かし、司法書士があなたに代わって手続きをサポートしてくれます。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

住所変更登記に対応できる司法書士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄