更新日:

公開日:

相続不動産の名義変更とは?自分でできる? 費用や手間、必要書類を詳しく解説

相続登記、いつかやればいいと思っていませんか?(c)Getty Images

相続登記、いつかやればいいと思っていませんか?(c)Getty Images

相続した不動産の名義変更とは、亡くなった人が所有していた土地や建物の所有権を、相続した人の名義に変更する手続きのことです。一般に「相続登記」と呼ばれ、2024年4月に義務化されました。

相続不動産の名義変更にはどのような手続きが必要なのでしょうか。自分で行うことも可能なのでしょうか。

必要書類や手続き、自分で行う場合の注意点、専門家に依頼すべきケースについて、司法書士が解説します。

相続登記を依頼できる司法書士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄

1. 相続による不動産の名義変更とは

不動産は、所在地を管轄する法務局にそのデータが管理されており、種類(用途)や面積、誰がどのような権利を有しているかが記録されています。その証明書を「登記事項証明書」といい、一般的には「登記簿謄本」と呼んでいます。

不動産の売買などで、この登記記録に変更があった際には登記記録を変更します。登記名義人が死亡した場合でも、不動産の権利は相続人に承継されますので、相続人を新たな名義人とする所有権移転登記を申請します。この相続を原因とする所有権移転登記のことを一般に「相続登記」(相続不動産の名義変更)と呼んでいます。

2. 2024年に義務化|期限内に手続きしないと過料の恐れ

相続登記は、法改正によって2024年4月1日から義務化されました。申請期限は「所有権を取得したことを知った日から3年以内」で、正当な理由なく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料を科される可能性があります。また、2024年4月1日以前に発生していた相続にも適用されるため注意が必要です。

3. 相続不動産の名義変更は自分でできる?

相続登記の手続きは司法書士に依頼することができますが、自分で行うこともできます。メリットとデメリットを知った上で、自分で行うのか、司法書士に依頼するのか検討しましょう。

3-1. 相続不動産の名義変更を自分で行うメリット

相続不動産の名義変更を自分で行う最大のメリットは、司法書士など専門家に依頼する報酬を節約できる点です。手続きや必要書類の収集を自分自身で行うことで、実費(登録免許税や書類取得費など)だけで手続きを完了できます。

3-2. 相続不動産の名義変更を自分で行うデメリット

相続不動産の名義変更を自分で行う場合、膨大な書類の収集や申請書の作成に多くの時間と労力がかかります。平日の日中に役所や法務局へ足を運ぶ必要があり、多忙な方には大きな負担となります。役所や法務局へは郵送でやり取りをすることもできますが、初めてのケースではやや難しい面もあります。

一般的に、登記申請は法律の理解も必要とされることから、手続きが複雑で、書類や記入内容に不備があれば法務局から補正の連絡があり、是正するために法務局に出向かなければならなかったり、再度追加で書類を提出する手間も発生します。

特に相続人が多い場合や遺産分割協議が必要なケースでは、手続きが一層煩雑になり、専門知識がないとミスやトラブルに繋がるリスクもあります。

手間をかけず、ミスなく手続きを進めたいのであれば、司法書士への依頼を検討しましょう。

4. 相続不動産の名義変更をする手続き:必要書類を法務局へ提出

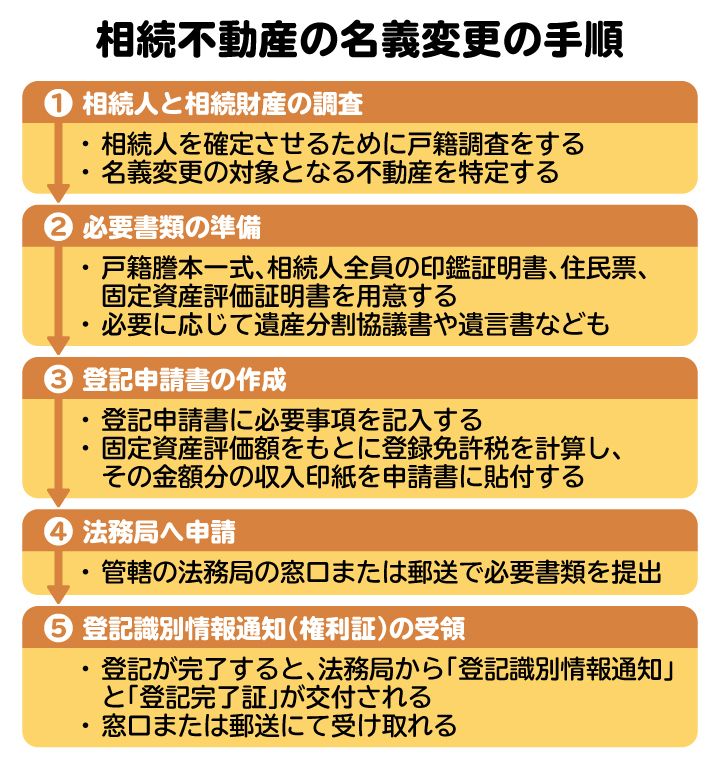

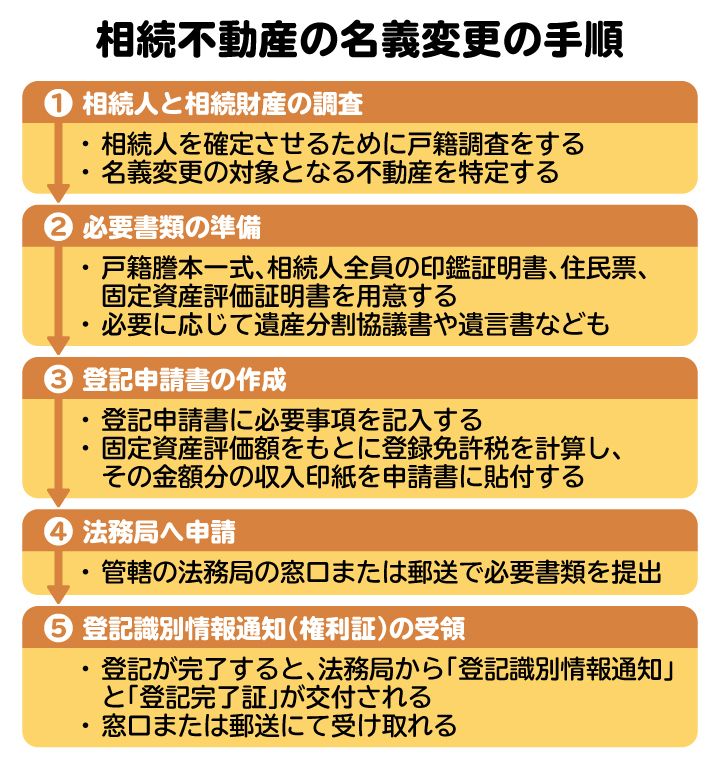

相続登記の手続きとしては、登記申請書と添付書面を不動産所在地を管轄する法務局に提出する必要があり、以下のような手順で行います。

4ー1. ステップ①:相続人と相続財産の調査

まず、誰が相続人になるのかを確定させるため、被相続人の戸籍謄本の取得や、相続人全員の関係を把握するための戸籍調査も行いましょう。同時に、名義変更の対象となる不動産を把握するため、登記事項証明書と固定資産評価証明書を法務局や市区町村役場で取得しましょう。市区町村役場で「名寄帳」を取得すれば、その管轄内に被相続人が所有していた不動産を一覧表で確認することができます(2026年2月2日より、日本全国に所有する不動産の一覧表を法務局で取得できる新制度がスタートします)。

4-2. ステップ②:必要書類の準備

相続登記の手続きには、戸籍謄本一式、相続人全員の印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書などが共通して必要です。遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書、遺言書があればその遺言書も用意します。遺言書がある場合には、集める戸籍謄本は少なくてすみますが、必要書類については相続のパターン別に後述します。

4-3. ステップ③:登記申請書の作成

法務局のホームページから登記申請書のひな形をダウンロードし、必要事項を記入します。不動産の表示は、登記事項証明書や固定資産評価証明書を見ながら、間違いのないよう正確に記載します。また、固定資産評価額を基に登録免許税を計算し、その金額分の収入印紙を申請書に貼り付けます。

4-4. ステップ④:法務局へ申請

申請方法は、管轄の法務局に出向いて窓口で直接申請する方法と郵送で申請する方法があります。管轄法務局が近くにあれば、窓口で申請するほうがよいかもしれませんが、遠方の場合には郵送申請ということも多いでしょう。管轄法務局については、法務局のホームページで調べることができます。

4-5. ステップ⑤:登記識別情報通知(権利証)の受領

登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」と「登記完了証」が交付されます。完了後の権利証(登記識別情報通知)の受け取りを郵送で希望する場合には、本人限定郵便の返信用封筒を同封するといったルールがありますので、事前の確認が必要となります。

また、申請後に申請内容に修正すべき点があれば、申請した管轄法務局に直接出向いて修正しなければならないケースも出てきますから、遠方の場合には注意が必要です。

なお、オンライン申請も可能ですが、申請ソフトの事前準備などに手間がかかるうえ、遺産分割協議書などの書類を別途作成して戸籍謄本等と一緒に郵送または持参することになりますから、一度きりの申請であればかえって面倒であるといえます。

相続不動産の名義変更をする流れを図解。必要書類の収集や申請書の作成に時間がかかるので、手続き開始前に自分でできるか見極めてから始めるとよい

相続不動産の名義変更をする流れを図解。必要書類の収集や申請書の作成に時間がかかるので、手続き開始前に自分でできるか見極めてから始めるとよい

5. 【パターン別】相続不動産の名義変更をする際の必要書類:遺言書があると少なくて済む

相続登記の手続きには戸籍謄本等を収集し、登記申請書を作成する必要があります。必要となる書類についてパターン別に紹介します。

5ー1. 戸籍謄本等一覧

遺言書がある場合とない場合で異なります。

【遺言書がある場合】

遺言書がある場合は、基本的に遺言書通りに遺産を分けることになります。誰が不動産を相続するのかについて明確なため相続争いを防止し、さらには相続登記の必要書類が少なくなるメリットがあります。

| 必要書類 |

取得場所 |

| 遺言書 |

被相続人が生前に作成 |

検認調書または検認済証明書

(公正証書遺言の場合、

法務局による自筆証書遺言保管制度を利用している場合は

不要) |

被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所 |

| 被相続人の戸籍謄本(死亡が確認できるもの) |

取得する人の最寄りの市区町村役場(※) |

| 被相続人の住民票の除票 |

被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 |

| 不動産を相続する人の戸籍謄本 |

相続する人の最寄りの市区町村役場(※) |

| 不動産を相続する人の住民票 |

相続する人の住所地の市区町村役場 |

遺言執行者の選任審判書謄本

(遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要) |

被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所 |

【遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合】

遺言がない場合は、遺産をどのように分けるのかについて相続人全員で合意した内容をまとめた「遺産分割協議書」が必要となります。

| 必要書類 |

取得場所 |

遺産分割協議書

(法定相続人全員の署名・実印の捺印があるもの) |

相続人全員で作成 |

| 被相続人出生から死亡までの連続した戸籍謄本 |

取得する人の最寄りの市区町村役場(※) |

| 被相続人の住民票の除票 |

被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍謄本 |

相続人の最寄りの市区町村役場(※) |

相続人全員の印鑑証明書

(不動産を取得する相続人の印鑑証明書は添付省略可) |

相続人の住所地の市区町村役場 |

| 不動産を相続する人の住民票 |

相続する人の住所地の市区町村役場 |

【遺言書も遺産分割協議書もない場合】

相続人が一人または法定相続分どおりに相続する場合がこれにあたります。

| 必要書類 |

取得場所 |

| 被相続人出生から死亡までの連続した戸籍 |

取得する人の最寄りの市区町村役場(※) |

| 被相続人の住民票の除票 |

被相続人の死亡時の住所地の市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍 |

相続人の最寄りの市区町村役場(※) |

| 不動産を相続する人の住民票 |

相続する人の住所地の市区町村役場 |

(※)取得者の兄弟姉妹やコンピューター化されていない戸籍謄本については本籍地の市区町村役場

5-2. 登記申請書【ひな型・見本】

司法書士に依頼した場合は、必要書類の作成や収集を含めて申請書も代理で作ってもらうことが可能ですが、自分自身で相続登記を行う場合はもちろん申請書も作成しなければなりません。下記は、登記申請書のひな形です。また、法務局のホームページに申請書の書式例があるので参考にして下さい。

登記申請書の見本

登記申請書の見本

6. 相続不動産の名義変更にかかる費用

相続登記の費用としては、登記申請時に貼付する収入印紙代(登録免許税)、戸籍謄本などの書類の取得実費が最低限かかります。

登録免許税は相続する不動産の固定資産税評価額に0.4%を乗じた金額がかかります。不動産評価額が1000万円の場合には、4万円になります。固定資産評価額は不動産所在地の市区町村役場(東京23区内の場合は都税事務所)で発行される評価証明書という書類に記載があります。申請の際にはこの評価証明書のコピーを提出します。また、年一回郵送されてくる固定資産納税通知書にも不動産評価額の記載がありますので、このコピーを提出することもできます。

戸籍謄本などの書類は、基本的に以下のとおりとなっています。

- 戸籍謄本 :1通450円(戸籍に残っている誰かがまだ存命で現に効力があるもの)

- 除籍謄本 :1通750円(誰もその戸籍に残っておらず、閉じられたもの)

- 原戸籍謄本:1通750円(法律によって様式がバージョンアップされる前の閉じられたもの)

- 住民票 :1通300円

- 戸籍の附票:1通300円

- 印鑑証明書:1通300円

相続登記に必要なこれらの証明書をすべて集めるのにどのくらいかかるかは、相続人の人数などによって変わってきますが、相続関係が複雑でない場合の多くは1万円以内に収まることが多いといえます。また、コンビニなどの証明書交付サービスを利用すると少し安くなります。

司法書士への相続相談をお考えの方へ

- 初回

無料相談

- 相続が得意な

司法書士

- エリアで

探せる

7. 司法書士に相続不動産の名義変更を依頼すべきケースと費用

ここまでは相続人が自分で相続登記を申請する場合について説明してきましたが、以下のようなケースにあてはまる場合には、登記の専門家である司法書士に依頼するほうがよいでしょう。

- 遺言書もなく相続人の数が多く、長年相続登記を放置していたため多数の数次相続が起こっている

- 不動産の数が多い

- 不動産の売却が控えているので急いで相続登記をしなければならない

- 相続税がかかるくらいの規模の遺産がある

- 疎遠だったり、会ったこともなかったりする相続人が含まれている

- 法務局に相談に行ったけどよく分からなかった

- 相続人の関係性が良くないため、書類のミスが許されない(署名捺印をもらい直すよう頼めない)

司法書士の報酬は、法律や規則で定められた一律のものはありません。事務所ごとに報酬規程を自由に定められることになっています。相場的には、複雑な相続関係ではなく、不動産も自宅の土地や建物といった場合には、登録免許税や戸籍謄本等の取得にかかる実費を除いた司法書士の報酬額は約10万円前後となるケースが多いでしょう。

8. 相続不動産の名義変更を放置した場合のデメリット

不動産を相続したにもかかわらず、相続登記をせずに放置していると、過料が科せられる以外にも以下のようなデメリットがあります。

8-1. さらなる相続(数次相続)が発生するリスク

相続登記を放置していると、相続人であった人も亡くなり、話し合い(遺産分割協議)をしなければならない人数がどんどん増えていくことになります。

例えば、親が亡くなり、兄弟間での遺産分割協議を放置していたとします。その間に、兄弟のうちの一人が亡くなると、叔父と甥の関係性での話し合いや弟の奥さんとの話し合いが生じます。さらに放置すれば、最初の相続人全員が死亡し、それぞれの配偶者や子供同士(いとこ同士)が話し合いをしなければならない状況に陥ってしまいます。

こうなると、ほとんど話をしたことのないような関係性の相続人が登場することもありますから、話し合いに行き着くまでにもひと苦労です。仮に連絡がついたとしても、疎遠な親族間での協議では、合意が得られないことも多々あります。

8-2. 相続持分売却のリスク

民法には、相続人の順位やそれぞれの相続人の相続分が規定されています。これを「法定相続分」といいます。

不動産の登記名義人が亡くなると、遺産分割協議の結果にもとづいて相続登記をするケースが多いのですが、この法定相続分の割合で相続人全員の名義に登記することもできます。このような複数人が所有権を持つことを「共有」といいます。

ただ、「共有」はおすすめできません。共有者は自分の持分を第三者に売却することができます。こうなると、第三者と、ほかの相続人がその不動産を共有するという奇妙な状況になってしまいます。

現実的に共有持分だけを売却できるのか、また買い取る人が存在するのか、という疑問があるかと思いますが、理論上問題ありませんし、自分の持分だけを売却するのに他の共有者の同意は不要です。そのような買取業務を行う不動産業者もあります。

ここではリスクのお話ですので、実際には頻繁に起こるような事案ではありませんが、そのようなことも現実的には可能ですから、早めに遺産分割協議を行い相続人全員が納得した相続登記を完了させることが重要といえます。

8-3. 相続分の差押えのリスク

ここで、もう一つ相続登記を放置した場合のリスクをご紹介します。

相続人が被相続人の配偶者・長男・次男である場合に、次男の生活状況がよくなく、借金の返済もできないケースを想定します。お金を貸している側(債権者)としては、この次男に他に何も財産がないのであれば、相続したその不動産をなんとかしたいと考えます。

そこで、先ほどご紹介した法定相続登記が登場します。債権者などの利害関係があり、不動産の共有者の持分を差押えたい場合には、相続人の一人ではないにもかかわらず、代わりに法定相続登記をすることができます。これを「債権者代位登記」といいます。その後、債権者は次男の持分4分の1を差押えて、競売手続きに移行することによってその売買代金から次男に貸し付けた債権を回収します。

このような状況になってから、慌てて遺産分割協議をし、不動産の所有権を配偶者が単独で相続するという話し合いをまとめ、差押えをした債権者に対し「遺産分割協議で、配偶者が不動産全部の権利を取得しました」と主張しても、時すでに遅しです。

9. 相続不動産の名義変更に関するよくある質問

Q. 亡くなった親が、その親(祖父)から相続した不動産の名義変更をしていなかった。どうすればいい?

「数次相続(すうじそうぞく)」という状態になっています。現在の相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人が少数の場合には、さほど複雑でない場合もありますが、数次相続が発生している場合には多くの相続人が手続きに関与しなければならないケースもあり、相続登記申請に至るまでにはかなり手間がかかります。司法書士に相談して進めるのがよいでしょう。

Q. 相続人が複数いる場合、不動産を「共有名義」で相続登記してもいい?

共有名義での登記は可能ですが、将来のリスクを理解しておく必要があります。将来この不動産を売却する際には、他の共有者全員と行う必要があります。また、共有者の誰かが死亡すれば、そこに相続が発生しますから、権利関係はどんどん複雑になっていきます。

Q. 登記申請書に不備があった場合、申請は却下されてしまう?

法務局から「補正(ほせい)」の指示があります。適切に補正がなされると、審査が続行され、その後問題がなければ登記は完了します。補正では不備が是正できないような場合には、却下や取り下げの対象となります。

10. まとめ 相続登記の手間を省きたければ、司法書士に相談を

不動産の相続登記は自分でもすることができますが、書類作成等の作業に慣れていないとかなり負担になります。また、相続人が複雑であったり、急いでミスなく相続登記を完了させなくてはならないケースなどにおいては、費用はかかるものの司法書士に安心して丸投げできるということでかなりのストレスを緩和させることができます。

実際に依頼するかしないかはさておき、初回の相談を無料としている司法書士事務所も多くありますので、一度相談することを検討してみるのもよいでしょう。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

相続登記を依頼できる司法書士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄