更新日:

公開日:

相続放棄の前後にしてはいけないこと 遺品整理はダメ?葬式代は? 注意点を解説

相続放棄を考えている際、遺品整理する上で注意することは何でしょうか(c)Getty Images

相続放棄を考えている際、遺品整理する上で注意することは何でしょうか(c)Getty Images

借金のある親族の相続を放棄しようとする場合、相続放棄の前後でしてはいけないことを理解しておくことが重要です。

もしも相続財産の一部でも処分したり使ったりしてしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められない恐れがあるからです。

相続放棄をしたいけど財産の処分に困っている場合、自己判断で行動するのではなく、弁護士に相談することをお勧めします。注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。

相続放棄の相談ができる弁護士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄

1. 相続放棄とは|放棄したいなら「単純承認」に注意

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切受け継がないことです。借金しか残っていない場合など、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には相続放棄を考えることが多いでしょう。

相続放棄をする場合は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。具体的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書と添付書類(被相続人の住民票除票など)を提出し、受理してもらうことが必要です。

注意したいのは「単純承認」です。単純承認とは、相続財産の全部または一部を処分したり、隠したり、使ってしまったりすると、「相続する意思がある」とみなされることです。単純承認と判断されると、相続放棄ができなくなってしまいます。

2. 相続放棄の前後でやってはいけないこと

相続人が次のような行動を相続放棄の前後で行ってしまうと、「単純承認」をしたとみなされ、裁判所に相続放棄が受理してもらえなくなったり、一度受理された相続放棄が無効になってしまったりするおそれがあります。

主な行為は、民法第921条で次の3つに分類されています。

- 相続財産の処分行為

- 手続き期間内(3カ月以内)に手続きをしないこと

- 相続財産の隠匿・消費

2-1. 相続財産の処分行為

相続放棄を考えている場合、相続財産を何らかの形で「処分」することは許されません。例えば、亡くなった人の預貯金・現金の費消、不動産の売却や解体などが処分にあたります。

処分してしまうと、その財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます(法定単純承認、民法921条1号)。

相続財産の処分については、意識しないまま行ってしまうこともあるかもしれませんが、たとえ法律を知らないまま処分行為を行ってしまった場合でも相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

ただし、葬儀費用のように一定の処分が許されている財産もあるため、もし「処分」の線引きに迷ったら、弁護士に相談するようにしてください。

2-2. 手続き期間内(3カ月以内)に手続きをしないこと

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内という熟慮期間があります。この期間内に相続放棄の手続きをしなければ、法律上は相続を承認したとみなされます。つまり、期限を過ぎると単純承認となり、相続放棄はできなくなります(民法921条2号)。

2-3. 相続財産の隠匿・消費

相続放棄後であっても、相続財産を隠したり、使ってしまったりした場合は、財産を相続する意思があるとみなされ、相続放棄は無効になってしまいます(民法921条3号)。

3. 相続放棄の前後にやってはいけない具体例

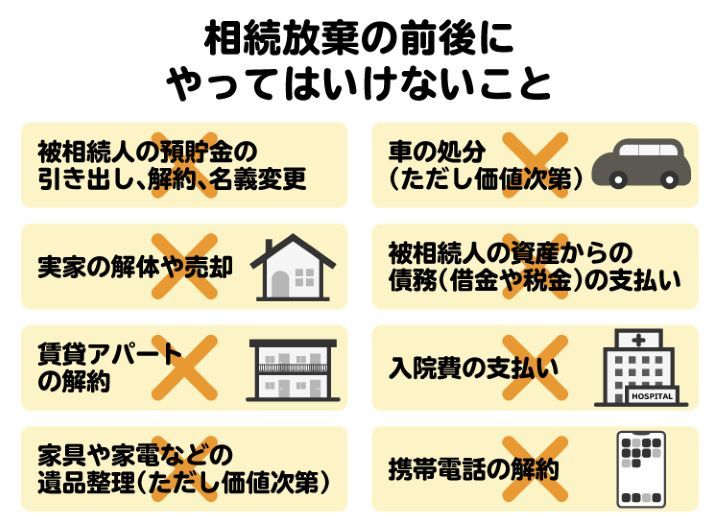

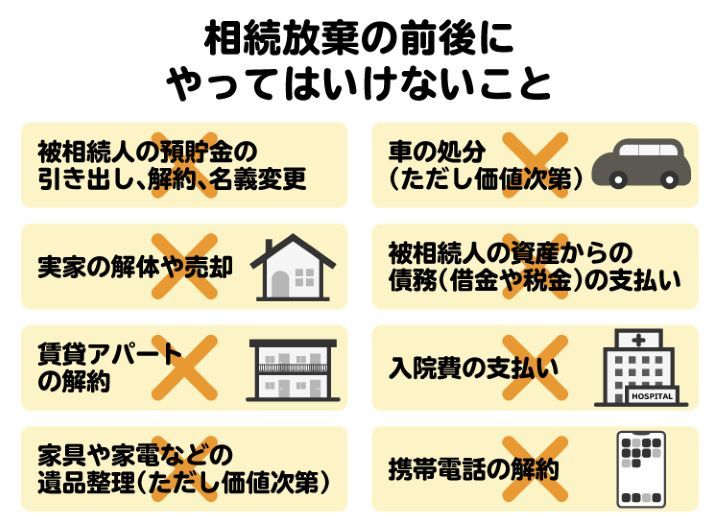

相続放棄の前後でやってはいけない具体的な行為は、主に次の通りです。相続放棄が認められなくなる恐れがあるのでやらないようにしましょう。

「相続放棄の前後にやってはいけないこと」の一覧図。亡くなった人の預貯金を引き出したり、家を売却したり、遺品を整理したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがある

「相続放棄の前後にやってはいけないこと」の一覧図。亡くなった人の預貯金を引き出したり、家を売却したり、遺品を整理したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがある

一つ一つ解説していきます。

3-1. 被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更

亡くなった方名義の預金の引き出し、解約、名義変更などを行うと、相続財産の処分行為とみなされて、相続放棄が認められなくなる可能性があります。そのため、預貯金は何もせずに放置しておくのが無難でしょう。

もし預金を引き出してしまった場合、引き出した現金を利用していないのであれば、処分行為にはあたらないと考える余地はあります。引き出してしまったお金は再度被相続人の口座に入金するか、既に凍結されて入金できない場合は自分自身のお金と分けて管理するようにして、亡くなった方の財産には手をつけないようにしましょう。

3-2. 実家の解体や売却

例えば、空き家となっている実家の管理が困難であることを理由に相続放棄をしたような場合、実家の解体や売却をすると相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。実家が老朽化していることから建物自体を取り壊したいと思っても、相続放棄をするのであれば、取り壊してはいけません。

なお、「処分行為」ではなく相続財産の「保存行為」であれば、相続放棄の前に行っても問題ありません。「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいい、例えば、実家の崩れそうなブロック塀を補修する場合などがこれにあたります。ただし、大規模なリフォームや建て替えは、処分行為とみなされる可能性が高いので注意が必要です。

また、固定資産税の滞納分などは支払わなくて問題ありませんので、覚えておくと良いでしょう。

3-3. 賃貸アパートの解約

亡くなった人が賃貸アパートに住んでいた場合、貸主や管理会社から部屋を引き払うように求められることがあるでしょう。

しかし、賃貸借契約の解約をしてしまうと、被相続人の「賃借権」という財産を処分したとして、単純承認にあたる可能性があります。

もちろん、無駄な賃料が発生することを防ぐことで相続財産を守るための「保存行為」であると考えることもできなくはありませんが、あとあと問題が起こる可能性もあることを考えると、こちらから契約を解約をすることは避けた方が無難です。

なお、大家さんや管理会社の方から、家賃の延滞による一方的な解約をしてもらえるのであれば、相続人が自らの意思で処分行為をしたとはいえないため、単純承認にはあたらないでしょう。

3-4. 家具や家電などの遺品整理

相続放棄をするのであれば、テレビや冷蔵庫、タンス、パソコンなど部屋内の残置物(遺品)を勝手に処分してはいけません。相続財産の「処分」をしたとして、相続することを承認したとみなされてしまう可能性があるからです。賃貸マンションやアパートに住んでいた場合、貸主や管理会社に迷惑をかけるかもしれませんが、事情を説明して、慎重に対応することが大切です。

ただし、資産価値がない場合は、基本的に「処分行為」に該当しないと思われますが、その判断は難しいので、事前に弁護士に相談するようにしましょう。処分する際には、複数の業者から査定書を取得するなどして資産価値がないことを示す客観的な資料を保管しておくことも大切です。

3-5. 車の処分は「価値」次第

車に関しても相続財産に当たるため、相続放棄をした場合には処分すべきではありません。ただし、車自体に資産価値がない場合には、基本的に「処分行為」には該当しないでしょう。とはいえ、その判断は難しいので、何らかの事情で早期に処分する必要がある場合は、遺品整理の場合と同様、事前に弁護士に相談するとともに、複数の業者から査定書を取得するようにしましょう。

3-6. 被相続人の資産からの債務(借金や税金)の支払い

すでに支払い期限が到来している借金の支払いは、相続財産の保存行為であるとして処分には当たらないとする見解もありますが、相続財産の中から支払いを行ってしまうと「処分行為」だと判断されてしまう可能性があります。そのため、相続財産から支払いはしないようにしてください。

どうしても支払わなければいけない事情がある場合には、相続財産ではなく相続人本人の資産の中から支払いを行うようにしてください。

3-7. 入院費の支払い

被相続人が亡くなった後に病院から入院費の請求書がくることがありますが、入院費を相続財産から支払ってしまうと単純承認にあたり、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

なお、借金の支払いと同様に、相続財産からではなく相続人自身の財産から支払いを行う場合、相続財産を処分している訳ではないため、問題なく相続放棄をすることができます。

また、被相続人の入院費について保証人になっていた場合や日常家事債務として連帯責任を負う場合(民法761条)など、相続放棄をしても支払わなければならない場合があります。

3-8. 携帯電話(スマートフォン)の解約

亡くなった人の携帯電話(スマートフォン)をそのままの状態にしておくと、使用していなくても基本料金の請求がきてしまうため、解約することを考えている方も多いと思います。

家賃などと同様に、無駄な支払いをしないことで相続財産の減少を防ぐという観点からは保存行為として解約することも許されると考えることもできますが、明確な基準があるわけではありません。携帯電話の解約は避けた方が無難でしょう。

4. 【例外的に認められる行為】葬儀費用や墓石・仏具を相続財産から支払っても相続放棄が認められる可能性がある

相続放棄を考えていても、例外的に認められる行為もあります。

4-1. 葬儀費用や墓石・仏具の支払いは相続財産からでも事情によってはOK

お通夜やお葬式など、葬儀を執り行うことは日本の慣習で認められています。そのため、裁判例においても、通常考えられる常識の範囲内での費用であれば、相続財産から葬儀費用の支払いをしたとしても、相続財産の処分には該当しないと判断される傾向にあります。

また、被相続人の貯金を使って仏壇や墓石を購入した場合に相続財産の処分に該当しないと判断した裁判例(大阪高決平成14年7月3日)もあります。

ただし、裁判例は諸事情を考慮した上での個別的判断であり、これらの支払いが確実に相続財産の処分に該当しないわけではないため、弁護士に相談の上で対応することをおすすめします。

4-2. 経済的価値のないものの形見分け

「形見分け」(故人の品物や思い出の詰まった品を、親族や友人などに分けること)については、経済的に価値がないものであれば問題にはなりません。

ただし、安易な判断で「形見分け」を行うと、相続を承認したとみなされるおそれがあるため注意が必要です。

形見分けが単純承認にあたるかどうかは、その品々に「経済的価値があるかどうか」がポイントになります。

第三者から見て、あきらかに換価価値がないものであれば、形見分けしてもとくに問題にはならないでしょう。例えば、写真や手紙などがその代表例です。しかし、自動車や絵画、時計などは換価価値があると判断される可能性が高いため、安易に形見分けをしないほうが無難です。

5. 「現に占有」している相続財産は管理が必要

なお、相続放棄をしたとしても、「現に占有」している相続財産に関しては、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまではその財産を管理する必要があります(民法940条)。

例えば、親名義の実家で暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、実家を管理する義務があるため注意が必要です。

6. 相続放棄の前後にしてはいけないことについて、よくある質問

相続放棄をすると、生命保険金や死亡退職金も受け取れない?

生命保険金や死亡退職金の受取人として指定されている場合など受取人の固有財産とされる場合、相続放棄をしても受け取ることが可能です。保険契約や約款、退職金に関する規定の内容によって異なるため、受け取る前に固有財産であるかどうかの確認が必要です。

相続放棄後に新たな財産や借金が発見された場合はどうなる?

相続放棄は個別の借金について放棄するわけではなく、亡くなった方の相続人としての地位自体を放棄するものです。したがって、新たな借金についても相続放棄をしたことになります。

プラスの財産が見つかったからといって、相続放棄後の撤回は認められていません(民法919条1項)。ただし、他の相続人からプラスの財産がないものと騙されて相続放棄をしたなど民法の規定で取消しが認められる場合にはなかったことにできる可能性があります(同条2項)。

相続放棄前に遺品整理をしたかどうか、家庭裁判所は調査する?

通常は積極的な調査はしません。裁判所の運用によっては申立人に照会書を送付し、相続財産を処分していないかどうかを回答させることがあります。

なお、家庭裁判所に相続放棄が受理されても相続放棄が有効であることが確定するわけではなく、その後、債権者からの民事裁判によって相続放棄の有効性が争われる余地はあります。

相続放棄にはどのくらいの費用がかかる?

相続放棄の手続きには、家庭裁判所に納める費用として収入印紙800円分のほか、数百円の切手代(金額は裁判所によって異なる)がかかります。弁護士に依頼した場合、1人当たり5万円から10万円が相場です。

7. まとめ 相続放棄は弁護士に相談しながら進めよう

相続放棄をしたいと思っていても、相続財産の「処分」に該当する行為をしてしまうと相続放棄が認められなくなってしまいます。ただ、相続財産の「処分」に当たるかどうかの判断が難しいケースは少なくありません。相続放棄をしたい場合には、不用意に行動することなく、弁護士に相談しながら進めることがおすすめです。

(記事は2025年9月1日時点の情報に基づいています)

相続放棄の相談ができる弁護士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄