更新日:

公開日:

スマート変更登記とは? メリットや利用の流れ、相続登記との関係性を解説

スマート変更登記は、2026年4月1日から運用が始まります (c)Getty Images

スマート変更登記は、2026年4月1日から運用が始まります (c)Getty Images

2026年4月1日から、不動産の所有者について住所や氏名に変更があったときは、その変更登記の申請が義務づけられます。この義務化に伴って創設されるのが「スマート変更登記」です。事前に法務局へ必要な情報を申し出ておけば、住所や氏名が変わった際に法務局が自ら変更登記を行ってくれる仕組みです。スマート変更登記とはどのような制度なのか、そのメリットや利用方法、相続登記との関連性について、司法書士がわかりやすく解説します。

住所変更登記に対応できる司法書士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄

1. スマート変更登記とは?

スマート変更登記とは、土地や建物といった不動産の所有者について住所や氏名の変更があった場合に、所有者が自分で申請しなくても、法務局が自ら調査し、変更登記を行ってくれる制度です。

この制度は2026年4月1日から運用が始まります。ただし、利用するためには、あらかじめ「検索用情報の申出」をしておく必要があります。検索用情報の申出とは、不動産の所有者が法務局に氏名や住所、生年月日などの情報を提供する手続きのことを言います。この申出手続きは、スマート変更登記の運用開始に先立ち、2025年4月21日から受付が開始しています。

1-1. 住所等変更登記とは

不動産の所有者は、法務局が管理している登記記録に住所と氏名が登録されています。引越しをして住所が変わったり、結婚して氏名が変わったりしたときには、所有者が自ら法務局に変更登記を申請する必要があります。この住所や氏名の変更登記を「住所等変更登記」と言います。これまでは住所等変更登記を申請するかどうかは所有者の任意だったために、住所や氏名に変更があっても登記がされずに放置されるケースが少なくありませんでした。

その結果、登記記録を閲覧しても所有者がすぐにわからなかったり、わかっても連絡がとれなかったりする「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっています。

1-2. 住所等変更登記が罰則付きで義務化へ

所有者不明土地の問題を解決するため、2026年4月1日から住所等変更登記が義務化されることになりました。今後住所や氏名に変更があったときには、その変更の日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこの義務を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

1-3. 義務化の負担を軽減するために創設される新制度が「スマート変更登記」

住所等変更登記の義務化によって、不動産の所有者は住所や氏名が変わるたびに変更登記を申請しなければならなくなります。この手続きによる負担を軽減するために創設されるのが「スマート変更登記」です。

この制度は、所有者が生年月日など特定の情報を事前に法務局に申出しておけば、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に照会し、必要に応じて職権で住所等変更登記を行ってくれる行政サービスです。この制度を利用すれば、所有者自身が変更登記を申請する必要がなく、義務違反を問われる心配もなくなります。

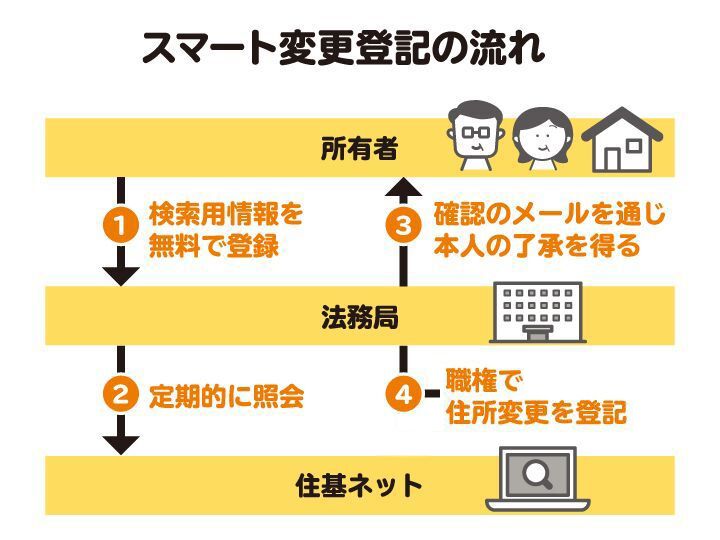

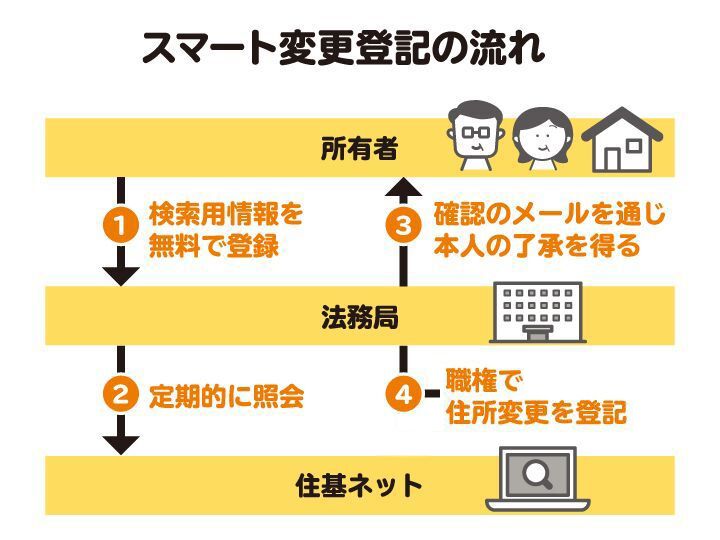

2. スマート変更登記の利用方法と流れ

スマート変更登記を利用するためには、法務局が住基ネットに照会して所有者の情報を確認するための「検索用情報」をあらかじめ申し出ておく必要があります。この申出から、実際に住所等変更登記が行われるまでの流れは以下のとおりです。

スマート変更登記の流れを図解。住所や氏名に変更があった場合には、法務局から所有者に対して職権で変更登記を行ってよいか確認のメールが送付される

スマート変更登記の流れを図解。住所や氏名に変更があった場合には、法務局から所有者に対して職権で変更登記を行ってよいか確認のメールが送付される

2-1. 検索用情報の申出を行う

検索用情報は、法務局が住基ネットにアクセスし、所有者の住所や氏名に変更がないかを確認するために必要となる5つの項目です。

- 所有者の氏名

- 氏名のふりがな

- 住所

- 生年月日

- メールアドレス(メールアドレスを所持していない場合はその旨)

この検索用情報の申出には、2025年4月21日以降に不動産を取得した場合に行う「同時申出」と、2025年4月21日時点で所有者となっていた場合に行う「単独申出」の2種類があります。

【検索用情報の同時申出と単独申出】

|

同時申出

(2025年4月21日以降に不動産を取得した場合) |

単独申出

(2025年4月21日時点で所有者となっていた場合) |

| 概要 |

①所有権移転登記、②所有権保存登記、③所有権更正登記、④合併による所有権登記の登記申請と同時に検索用情報を申し出る |

検索用情報のみを独立して申し出る(登記申請を伴わない) |

| 対象者 |

2025年4月21日以降に不動産を取得した人(上記①~④の登記申請を行う人) |

2025年4月21日時点ですでに所有者として登記されている人 |

| 申出方法 |

・専用ソフトウェアをダウンロードしてオンライン申請

・申請書を持参

・申請書を郵送 |

・専用ソフトウェアを利用せずにWebブラウザ上で申出※1

・申出書を持参

・申出書を郵送 |

| 申出先 |

不動産の所在地を管轄する法務局 |

管轄の異なる複数の不動産についてまとめて申出が可能※2 |

| 必要書類 |

上記①~④の登記申請に必要な書類 |

原則として身分証明書の写しのみ※3 |

| 費用 |

無料※4 |

無料 |

※1 Webブラウザ上で手続きを完結できる法務省のサービス「かんたん登記申請」を使って単独申出が可能

※2 たとえば、A法務局が管轄する甲土地、B法務局が管轄する乙土地、C法務局が管轄する丙土地のすべてに単独申出を行う場合には、A、B、Cのいずれかの法務局にまとめて申出ができる

※3 運転免許証、個人番号カード、パスポートなどの写し(PDFデータの添付でも可)

※4 上記①~④の登記申請にかかる登録免許税は必要

2-2. 法務局による照会

法務局が定期的に住基ネットにアクセスし、所有者について住所や氏名に変更がないか照会します。照会の頻度については2年に1回程度が予定されています。

2-3. 所有者に対する確認

照会の結果、住所や氏名に変更があった所有者に対し、職権で変更登記を行ってよいかを確認するメールが法務局から送信されます。メールアドレスを所持していない旨を申し出た所有者に対しては郵送にて書面による確認が行われます。

2-4. 職権による変更登記

変更登記をしてよい旨の回答があった所有者について、法務局が職権で変更登記を行います。この手続きは職権で行われるため、登録免許税などの費用は一切かかりません。

3. スマート変更登記のメリット

スマート変更登記は、所有者の手続き負担を大きく減らす、非常に便利な制度です。そのメリットは主に3つあります。

- 罰則(過料)の心配がなくなる

- 手間と費用が軽減できる

- 将来の手続きがスムーズになる

3-1. 罰則(過料)の心配がなくなる

2026年4月1日から住所等変更登記が義務化され、手続きを怠ると過料の対象となる可能性があります。しかし、あらかじめ「検索用情報」を法務局に申し出ておけば、その後は法務局が自ら変更登記を行ってくれるため、義務違反による過料のリスクを避けられます。

3-2. 手間と費用が軽減できる

スマート変更登記を利用すれば、引越しや結婚などで住所や氏名が変わるたびに、自分で申請する手間が省けます。

また、自分で登記を申請すると、不動産1個につき1000円の登録免許税がかかります。司法書士に依頼すれば、さらに1万円から2万円の報酬も必要です。スマート変更登記なら、法務局が職権で行うため、これらの費用が一切かかりません。転勤などで住所が頻繁に変わる人にとっては、特に大きなメリットとなるでしょう。

3-3. 将来の手続きがスムーズになる

不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりする際には、登記記録上の住所氏名が現在の住所氏名と一致している必要があります。スマート変更登記を利用していれば、常に登記情報が最新に保たれているため、手続きがスムーズに進みます。

もし登記情報が古いまま放置されていると、売却や融資の際に過去の住所変更の経緯を証明する書類をいくつも集める必要が生じ、余計な手間や費用がかかる場合があります。スマート変更登記は、こうした将来的な負担を未然に防いでくれます。

司法書士への相続相談をお考えの方へ

- 初回

無料相談

- 相続が得意な

司法書士

- エリアで

探せる

4. スマート変更登記を利用するうえで注意すべき点

スマート変更登記は便利な制度ですが、すべての場合に適用されるわけではありません。利用するうえで知っておくべき重要な点を解説します。

4-1. 海外居住者は対象外

スマート変更登記は、法務局が住基ネットを通じて住所や氏名の変更を確認することで成立します。したがって、日本国内に住民票がない海外居住者は、この制度の対象外となります。

そのため、海外へ転居した場合や、海外から日本へ戻ってきた場合は、自分で住所変更登記を申請する必要があります。

4-2. 所有者が法人の場合は会社法人等番号の登記が必要

所有者が法人の場合は、個人が行うような検索用情報の申出は必要ありません。

法人については「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記が利用できます。会社法人等番号の登記がされたあとに主たる事務所(本店)や法人の名称(商号)に変更があった場合には、法務局の内部で変更が確認され、職権で変更登記が行われます。

4-3. すぐに変更登記がされるとは限らない

法務局が検索用情報に基づいて住基ネットに照会するのは2年に1回程度とされています。そのため、引越しをして住所が変わったり、結婚して氏名が変わったりしても、すぐに変更登記がされるとは限りません。

一方で、不動産を売却したり担保に入れたりするときには、登記記録上の住所や氏名が現在のものと一致していなければなりません。このような場合には、検索用情報の申出を行っていたとしても、所有者が自分で住所等変更登記を申請する必要があります。

5. スマート変更登記と相続登記の関係は?

スマート変更登記は、すでに所有者として登記されている人(登記名義人)の住所や氏名に変更があった場合に、法務局が職権で変更する制度です。一方、相続登記は、所有者が亡くなり、所有者そのものが変更になる場合の手続きです。この2つの手続きは、目的も内容も全く異なります。

5-1. スマート変更登記を利用しても相続登記は必要

相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。これは所有者自体が変わる「所有権移転登記」であり、住所や氏名が変わるだけの住所等変更登記とは根本的に異なるものです。

相続登記は、住所等変更登記よりも早い2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。

そして、相続登記にはスマート変更登記のような法務局が自動で登記手続きを行う制度は存在しません。したがって、亡くなった人が生前にスマート変更登記を利用していても、相続登記が職権で行われることはなく、相続人が自ら相続登記を申請しなければなりません。

5-2. スマート変更登記が相続登記を簡潔にする可能性

亡くなった人が生前にスマート変更登記を利用していた場合でも相続登記は必要ですが、手続きが簡潔になる可能性があります。

たとえば、亡くなった所有者が、登記記録上の住所から何度も転居を繰り返し、変更登記も行っていなかった場合、相続登記の際に、登記記録上の住所から死亡時の住所までのつながりを証明する除住民票や戸籍の附票などの書類を提出する必要があります。

しかし、亡くなった人が生前にスマート変更登記を利用する検索用情報の申出を行っていれば、登記記録上の住所と死亡時の住所が一致しているはずです。これにより、上記の書類の提出を省略でき、手続きがスムーズになります。

6. スマート変更登記が普及すれば、登記手続きに司法書士はいらなくなる?

スマート変更登記の普及によって、住所等変更登記は法務局の職権で行われることが増え、司法書士への依頼件数は減少するでしょう。しかし、これは登記手続きにおいて司法書士が不要になることを意味するものではありません。スマート変更登記の対象となるのは、数ある登記申請手続きのうちのごく一部に過ぎないからです。

スマート変更登記の対象はあくまで住所や氏名の変更に限られます。売買による所有権移転登記や抵当権設定登記など、複雑かつ専門性の高い手続きについては、司法書士が引き続き重要な役割を担います。

7. スマート変更登記に関してよくある質問

Q. 法務局に申し出た検索用情報は第三者にも公開される?

検索用情報は第三者に公開されません。検索用情報は、法務局が内部で利用する情報であり、誰でも取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されることはありません。登記事項証明書に記載されるのは、従前どおり所有者の住所と氏名のみです。

Q. 検索用情報の申出(単独申出)は司法書士に依頼できる?

検索用情報の申出のみを司法書士に依頼することが可能です。なお、依頼を受けて、業務として申出手続きを代理することができるのは、弁護士または司法書士のみとなります。

Q. 検索用情報の申出を行う義務はある?

不動産の所有者について住所や氏名に変更があった際の変更登記の申請は義務化されますが、検索用情報の申出は義務ではありません。所有権移転登記などを申請する際に、検索用情報の申出も同時に行うことが原則とされていますが、申出をしなくても登記は受理されます。 ただし、検索用情報の申出をしないと、スマート変更登記は利用できません。その場合、住所や氏名に変更があったときは、2年以内に自ら変更登記を申請する義務が生じます。

Q. 夫婦で不動産を共有している場合、同じメールアドレスを検索用情報として申し出ることはできる?

メールアドレスは本人のみが利用するものでなければなりません。家族の共用アドレスや所有者ではない人のメールアドレスを申し出ることはできません。

司法書士への相続相談をお考えの方へ

- 初回

無料相談

- 相続が得意な

司法書士

- エリアで

探せる

8. まとめ スマート変更登記について不安あれば、司法書士に相談を

スマート変更登記は、不動産の所有者にとって非常に大きなメリットを持つ制度です。

この制度を利用し、あらかじめ「検索用情報」を法務局に申し出ておくことで、住所や氏名が変わるたびに変更登記を申請する手間が省けます。これにより、変更登記が義務化されたあとの過料の心配もなくなり、常に登記記録を最新の状態に保つことができます。

2026年4月に住所等変更登記が義務化されてから慌てることがないよう、ぜひこの機会に「検索用情報の申出」を行うことをお勧めします。

変更登記やスマート変更登記について不明な点や不安なことがあれば、司法書士に相談するとよいでしょう。司法書士は専門的な知識と経験を生かし、安心して手続きを進められるようサポートします。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

住所変更登記に対応できる司法書士を探す

北海道・

東北

関東

甲信越・

北陸

東海

関西

中国・

四国

九州・

沖縄