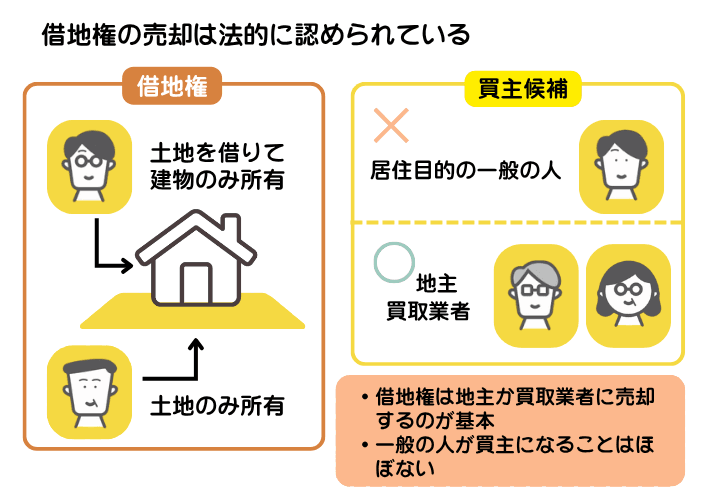

1. 借地権は売却できる!買主が「地主」または「買取業者などの第三者」に限られることに注意

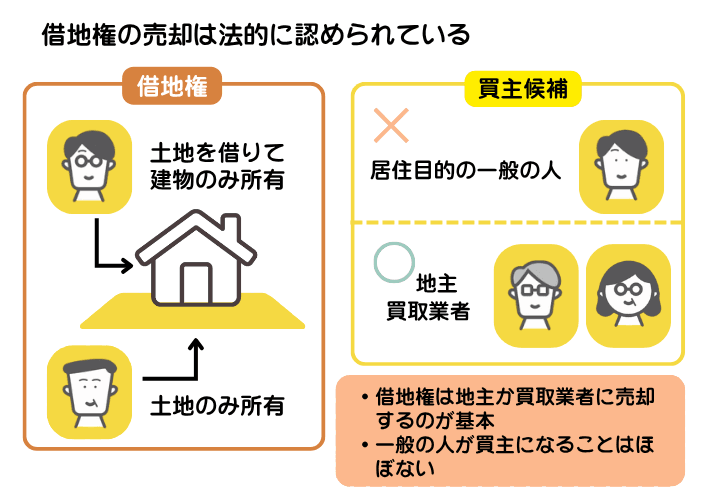

借地権の売却は法的に認められていることを示した図解。売却自体は可能でも、買主は地主や買取業者に絞られやすい

借地権の売却は法的に認められていることを示した図解。売却自体は可能でも、買主は地主や買取業者に絞られやすい

借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利のことです。

「土地を借りているだけなのに売れるのか」と思われがちですが、借地権は民法および借地借家法で財産権として認められているため、売却が可能な資産です。実際に、不動産取引を行っている筆者も、借地権付きの建物の買取経験があります。

ただし、借地権の売却が「法的に認められている」ことと、「買い手のつきやすさ」とは別問題です。

借地権はあくまで土地を使用する権利にすぎず、土地そのものを自由に処分できるわけではありません。そのうえ、「地代を支払わなければならない」「建て替えやリフォームの際に地主の承諾が必要」など、通常の土地にはない制約が存在するため、一般の人が買い主になることはほぼありません。

とはいえ、借地権を買う人は絶対にいないわけではありません。「地主」もしくは「買取業者」であれば、借地権の売却先になることが多いです。

なお、借地権の売却を一般の不動産仲介会社に依頼しても、地主との調整ができずに断られてしまうケースも少なくありません。そのため、地主か借地を専門に扱う買取業者が借地権の現実的な売却になるといえます。

借地権の売却を検討している場合、まずは地主に買い取ってもらえないかを検討したうえで、それが難しい場合には専門の買取業者への依頼を考えるのがよいでしょう。

2. 借地権の種類によって売却の難易度は変わるのが基本

借地権には、大まかに「旧法借地権」「普通借地権」「定期借地権」の種類があり、それぞれ契約の仕組みが異なります。また、「借地人の権利が法的にどれだけ守られるのか」も借地権の種類によって変わるため、借地権の種類によって買主のつきやすさは異なり、売却の難易度も変わります。

まずは借地権の種類ごとに売却の難易度を端的にまとめましたので参考にしてください。

| 借地権の種類 |

売却難易度 |

概要 |

| 旧法借地権 |

○

借地権の中では売れやすい |

借主の権利が強く守られており

比較的買主がつきやすい |

| 普通借地権 |

○

借地権の中では売れやすい |

契約更新が可能なため安定した

権利として評価されやすい |

| 定期借地権 |

△

借地権の中でもっとも売れにくい |

契約満了時に土地を返還する

必要があるため買主がつきづらい |

ここからは、旧法借地権・普通借地権・定期借地権について、それぞれの特徴と売却の難易度について解説していきます。

なお、借地権の種類は「契約日」「契約内容」「更新の有無」で判断できます。

最初の契約を結んだ日が1992年(平成4年)7月31日以前であれば「旧法借地権」、それ以降であれば「普通借地権」または「定期借地権」に該当します。

そして、契約書に「期間満了後は更新できる」と書かれていれば「普通借地権」、「期間満了後は更新せず契約終了」と記載されていれば「定期借地権」と判断が可能です。

地主との契約書で判断するのが得策ですが、見当たらない場合は法務局で登記簿謄本を取得するか、地主に契約内容の写しをもらうのがよいでしょう。

2-1. 旧法借地権:借主の権利が強く守られており比較的買主がつきやすい

旧法借地権とは、1992年(平成4年)7月31日以前に締結された借地契約に適用される旧「借地法」に基づく借地権を指します。この旧法では、下記のように借地人の権利が非常に強く守られています。

| 旧法借地権の特徴 |

概要 |

契約の期間や更新回数の

制限がない |

地主が更新を拒絶するには厳しい条件があり、

実質的には半永久的に使用できる |

地主からの

契約終了(解除)が難しい |

仮に立ち退きの正当事由があっても、

立退料など相当の補償が必要になる |

地代や契約内容について、

地主が自由に変更できない |

借地人保護の原則が強いため、

地代の増額請求も容易には行えない |

旧法借地権は、実質的に半永久的に土地を使い続けられる権利と評価されるため、買主にとって安定した資産として見られやすいのが特徴です。

たとえば、地主が「自分で使いたい」「売りたい」と主張しても、旧法借地権の場合は更新拒絶が認められにくく、契約が継続されるのが一般的です。そのため、旧法借地権は借地権の中でもっとも売却しやすいといえます。

2-2. 普通借地権:契約更新が可能なため安定した権利として評価されやすい

普通借地権は、1992年8月1日以降に締結された借地契約のうち、更新が可能な借地権のことです。初回の契約期間は30年、更新後は20年、さらに2回目以降の更新は10年というルールが法律で定められています。

このように、一定期間ごとに更新できる仕組みがあるため、借地人の使用期間が比較的長く安定した権利として評価されています。

不動産の実務でも、借地上の建物を所有する借地人が老朽化や相続を理由に売却するケースが多く、契約更新が見込める借地権であれば買主側も比較的購入しやすいと判断する傾向にあります。

借主は長期にわたって土地を利用できるため、普通借地権は比較的買い手がつきやすい傾向があるのです。

2-3. 定期借地権:契約満了時に土地を返還する必要があるため買い手がつきづらい

定期借地権は、契約期間が満了すると更新されず、土地を地主に返還することが前提の借地権です。契約期間が満了すると建物を取り壊し、更地の状態で地主に土地を返還しなければなりません。

契約期間は一般的に50年などの長期契約が多いですが、一度契約が終了すると再契約や更新はできません。そのため、買主にとっては「期間限定でしか使えない権利」とみなされやすく、実務上は資産価値が低く評価される傾向があります。

特に、契約満了までの期間が短い場合は、その土地および建物を利用できる期間も限られてしまうため、借地権の中では定期借地権の売却がもっとも難航しやすいです。

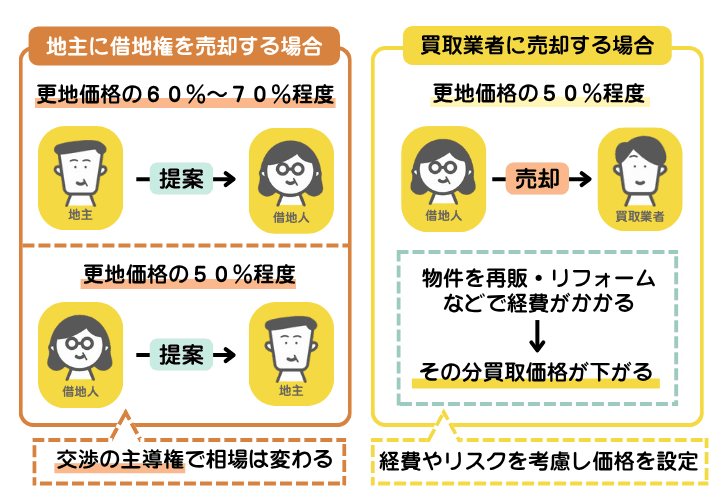

3. 借地権の売却相場は「地主」または「買取業者」で変わる

実務上、借地権の売却先は地主か買取業者になるのがほとんどです。そして、借地権の売却相場は地主と買取業者によって変わるのが基本の考え方になります。

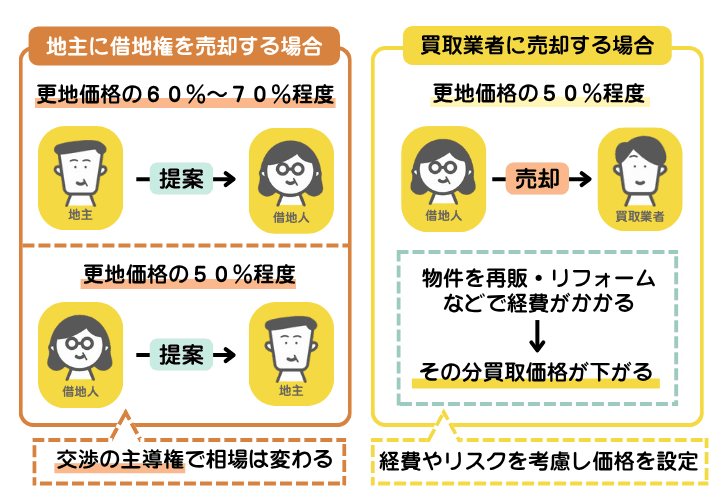

借地権の売却相場は地主と買取業者で変わることを示した図解。地主であれば更地価格の50%から70%程度、買取業者なら更地価格の50%程度になる

借地権の売却相場は地主と買取業者で変わることを示した図解。地主であれば更地価格の50%から70%程度、買取業者なら更地価格の50%程度になる

地主に借地権を売却する場合は、更地価格の50%から70%程度が相場であり、さらに地主と借地人のどちらから売却を打診したのかによっても相場は変わります。また、買取業者に売却する場合には更地価格の50%程度が相場となります。

借地権は土地そのものではなく、あくまで「土地を使用する権利」にすぎません。そのため、売却先にかかわらず、借地権の売却価格はその土地を更地にした時の価格(更地価格)よりも安くなるのが基本です。

ここからは、借地権の売却相場を売却先ごとに解説していきます。

3-1. 借地権を地主に買い取ってもらう場合:借地人と地主のどちらが売却を打診したのかで売却価格は変わる

まず、借地権を地主に売却する場合、国税庁が定める「借地権割合」を基準にして売却価格を考えるのが一般的です。

借地権割合とは、土地の評価額に対して借地権がどの程度の価値を持つかを示す割合のことで、毎年公表される路線価図で確認できます。住宅地であればおおむね「50%から70%」に設定されているケースが多く、実際の売却価格もこの範囲で決まることが多いです。

そのため、借地権を地主に買い取ってもらう場合、売却相場は更地価格の50%から70%になるといえます。

ただし、実際の借地権の売却価格は、どちらが売買の取引をもちかけたのかによって大きく変わります。

前提として、地主は「安く買いたい」と考える一方、借地人は「高く売りたい」と考えたうえで借地権の売買取引を持ちかけるのが基本です。そのため、地主から提案されたケースの方が借地人が提案するケースよりも借地権の売却相場は高く、更地価格の60~70%程度になります。

たとえば、地主の側から「土地を自由に使いたい」「借地関係を整理したい」といった理由で買い取りを持ちかけてくるケースでは、借地人に立ち退きや建物移転の負担が生じるため、その補償も含めて更地価格の60%から70%前後で借地権を買い取ってもらえるケースが多いです。

一方で、借地人の側から「この土地を手放したい」「管理が大変なので買い取ってほしい」と申し出る場合は状況が異なります。

地主にとってはすぐに買い取る必要がないケースが多く、交渉上の主導権が地主側にあるため、提示価格は更地価格の50%前後にとどまる傾向があります。

また、借地人が第三者に売却しようとすると地主の承諾が必要であり、その際には「譲渡承諾料」の支払いも必要になります。つまり、借地人にとっては地主に買い取ってもらうほうが手間が少ないものの、その分価格交渉で不利になりやすいのが現実です。

【地主と協力して借地権と底地権を同時に売却することも手】

借地権を売却する際には、地主と協力して借地権と底地権を同時に売却する方法もあります。借地権と底地権を同時に売却すれば、不動産としての価値を最大化できる方法です。

借地権と底地権が別々の所有者に分かれている状態では、お互いに制約が多く、どちらも通常の土地よりも売却価格が下がりやすいです。たとえば、地主は「土地を自由に使えない」という制限があり、借地人は「土地を所有していないため担保価値が低い」というデメリットがあります。

一方、借地権と底地権を同時に第三者へ売却すると、完全所有権の土地として売ることが可能になります。その結果、住宅の土地を探している一般の人など、借地権だけでは買主にならないような人も買主になる可能性が高まり、より高い価格での売却が期待できるのです。

「なるべく高値で売却したい」「買主が見つからずになかなか売れないことは避けたい」といった場合、地主に借地権の買取だけでなく底地権の同時売却を提案するのもよいでしょう。

3-2. 借地権を買取業者に売却する場合:更地価格の50%程度が売却価格の目安

借地権を買取業者に売却する場合、更地価格の50%程度が売却価格の目安となります。

不動産の買取業者は、いわゆる「仕入れた物件を再販する」というビジネスモデルを採用しています。具体的には、買い取った物件をそのまま再販売したり、リフォームをして物件の価値を高めたうえで再度市場に出したりして利益を上げています。

しかし、借地権は再販や再活用をする過程で多くのハードルが存在するため、経費やリスクを考慮したうえで買取価格を設定するのが実情です。借地権においては、主に下記のような項目を踏まえて買取価格が設定されるのが一般的です。

|

概要 |

地主との

承諾交渉や

契約条件の整理 |

譲渡や建て替えには地主の承諾が必要なため、まずは交渉を通じて

承諾書が必要

同時に、地代・更新料などの条件を再調整し、将来的に安定した

契約関係を築けるように整備を行うのが一般的 |

底地の同時買取の

交渉 |

底地権と同時であれば、土地全体を更地として販売できるため、

物件価値を大幅に引き上げることができる

そのため、地主から底地を買い取れないかと交渉するケースもある |

建物を再活用・

再販するための

リフォーム |

借地上に建物がある場合、リフォームをすることで建物の資産価値を

高められる

これにより、さらに高値で物件を売却できる可能性が高まるため、

買取価格を決定する際にはリフォームにかかる費用も考慮されやすい |

登記・税務・

契約書などの確認 |

借地権物件は契約書や登記内容に不備があるケースも多い。

そのため、司法書士や税理士などと連携して買取を行うのが基本

その場合、士業への報酬が必要になるため、

買取価格を決定する際にはこの費用も考慮されやすい |

このように、買取業者は「地主との交渉や底地買取にかかるコスト」「リフォームにかかる費用」「士業への報酬」などを考慮したうえで、物件の買取価格を決定しています。

仮に更地価格と同等の金額で借地権を購入してしまうと、再活用や再販をしても利益が見込めません。そのため、買取業者に依頼する場合、更地価格よりも買取価格は安くなるのが基本であり、その価格は更地価格の50%前後が目安になります。

とはいえ、専門の買取業者であれば、「最短数日程度で現金化できる」「仲介では売れないような物件も買取が期待できる」といったメリットがあります。さらに、地主との交渉も業者が代行してくれるため、売却にかかる負担を大幅に軽減できるのが買取業者の強みと言えるでしょう。

4. 借地権の売却価格の計算方法!売却価格の目安を計算するための手順

借地権の売却価格は「土地の更地価格 × 借地権割合」を基本として算出します。たとえば、土地の時価が1億円で、借地権割合が60%の場合、借地権の売却価格の目安は「1億円×60%=約6000万円」と計算できます。

より手順を具体的にすると、下記のように借地権の売却価格を計算します。

- 更地価格として土地の評価額を算出する

- 借地権割合を確認する

- 借地権の評価額を算出する

ここからは、借地権の売却価格を計算する手順を解説していきます。

4-1.更地価格として土地の評価額を算出する

借地権の売却価格を計算するには、その土地が更地だった場合の評価額を把握するのが第一歩になります。

土地の評価額を把握する方法には、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

路線価方式とは、土地が接している道路に設定された「1㎡あたりの路線価」を用いて計算する方法です。都市部や主要道路沿いの宅地では、ほとんどがこの方式で評価され、「路線価 × 土地の面積 = 土地の評価額(更地価格)」と計算されます。

倍率方式とは、路線価が設定されていない地域で、固定資産税評価額に「評価倍率」をかけて算出する方法です。「固定資産税評価額 × 評価倍率 = 土地の評価額(更地価格) 」と計算されます。

路線価や評価倍率については国税庁の「財産評価基準書」から確認できます。土地の面積は登記簿や地積測量図などで調べましょう。

また、固定資産税評価額は毎年春に届く「固定資産税の納税通知書」で確認できます。

4-2. 借地権割合を確認する

土地の評価額が把握できた後は、その土地に設定されている「借地権割合」を確認します。

借地権割合は国税庁の「財産評価基準書」の「路線価図」から確認可能で、「40D」などのように数字+アルファベットで表されています。数字部分が1㎡あたりの路線価を、アルファベット部分が借地権割合を表しています。

- A:90%

- B:80%

- C:70%

- D:60%

- E:50%

- F:40%

- G:30%

たとえば「40D」と記載されている場合、その土地の路線価は1㎡あたり4万円、借地権割合は60%となります。

4-3. 借地権の評価額を算出する

最後は、土地の評価額と借地権割合をかけ合わせて、借地権の評価額の目安を算出します。

たとえば、「路線価:1㎡あたり10万円」「土地面積:150㎡」「借地権割合:60%」の場合であれば、下記のように計算します。

- 土地の評価額を求める:10万円×150㎡=1500万円

- 借地権の評価額の目安を求める:1500万円×60%=900万円

この場合、理論上の借地権の評価額は約900万円となります。

ただし、借地権の評価額はあくまで税を評価する上での基準値であり、実際の売却価格を保証するものではありません。実際の売却価格は、土地の立地・建物の老朽度・残存契約期間・地主との関係性など、さまざまな要素によって増減します。

そのため、ここで算出した金額は「参考値」として捉えておき、最終的には借地・底地に精通した専門業者へ査定を依頼して実勢価格を確認するのが得策です。

5. 借地権の売却事例

筆者は現場で不動産取引を行っています。その事例の中には、借地権を買い取ったケースもあるため、ここからは筆者が実際に買取を行なった借地権の事例を紹介していきます。

「仲介では売れなかった」「遠方にあって現場に行けない」という場合でも、専門の買取業者であれば買取の可能性は十分にあります。借地権の売却を検討している場合には、専門業者に一度相談しておくことをおすすめします。

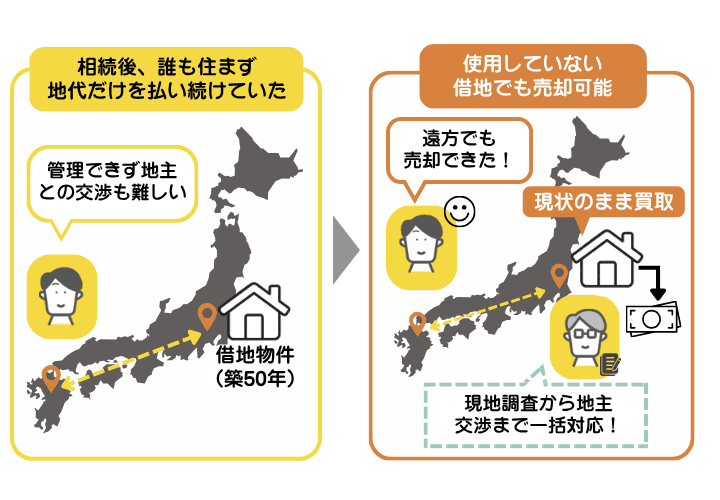

5-1. 借地権つきの建物を遠方から買取した事例

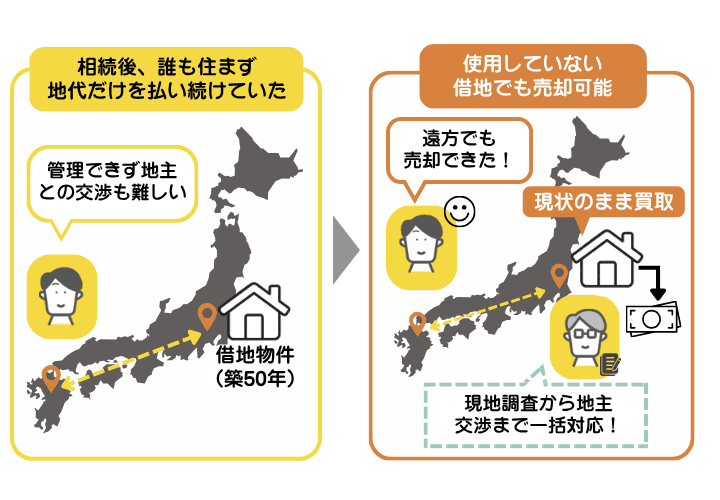

遠方の借地権つきの建物を買取した事例を示した図解。遠方にあり地代だけを払っていた借地人から建物付き借地権を買い取った事例

遠方の借地権つきの建物を買取した事例を示した図解。遠方にあり地代だけを払っていた借地人から建物付き借地権を買い取った事例

地方に住む相談者が、都内の借地物件を相続したケースです。

建物は築50年以上の老朽家屋で、相続後は誰も住んでおらず、地代だけを払い続けていました。「遠方のため管理もできず、地主とのやり取りも難しい」との相談でした。

現地調査・権利関係の確認・地主への譲渡承諾交渉を一括で対応し、最終的には、建物を解体せずに現状のままで買取を実現しました。

相続後に使用していない借地でも売却は可能であり、早期に現金化すれば固定資産税や地代の負担を抑えることにもつながります。

5-2. 地主と関係が悪化した借地権を買取した事例

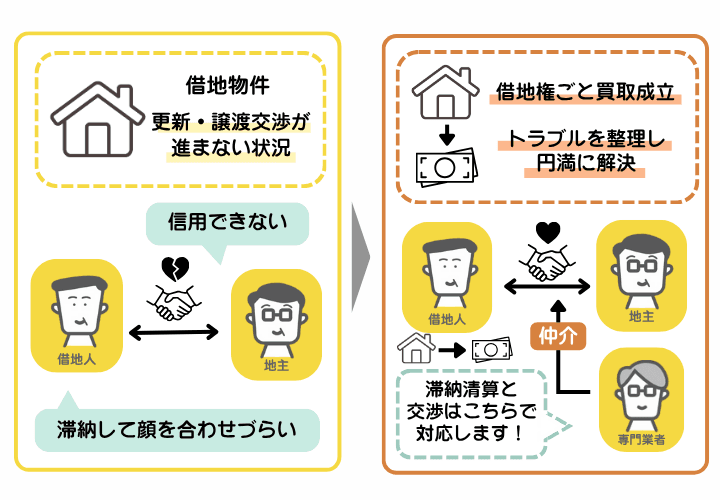

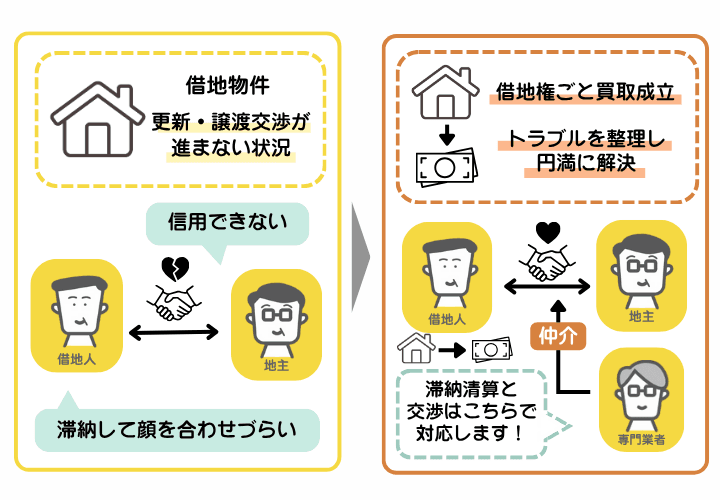

地主と関係が悪化した借地権を買取した事例を示した図解。地主と関係がこじれて売却交渉ができなかった状況でも買取できた事例

地主と関係が悪化した借地権を買取した事例を示した図解。地主と関係がこじれて売却交渉ができなかった状況でも買取できた事例

「地代を滞納してしまい、地主さんに顔を合わせづらくなってしまった」という相談でした。契約自体は有効でしたが、地主との関係がこじれてしまい、更新や借地権売却の交渉が進まない状態でした。

まず滞納分を清算したうえで地主との面談を設定し、譲渡承諾を得るための交渉を代行しました。最終的に当社が借地権ごと建物を買い取る形で円満に解決しました。

このように、地主とトラブルが起きているケースでも、専門業者が間に入ることで整理が可能になります。

5-3. 相続で引き継いだ空き家付き借地を買取した事例

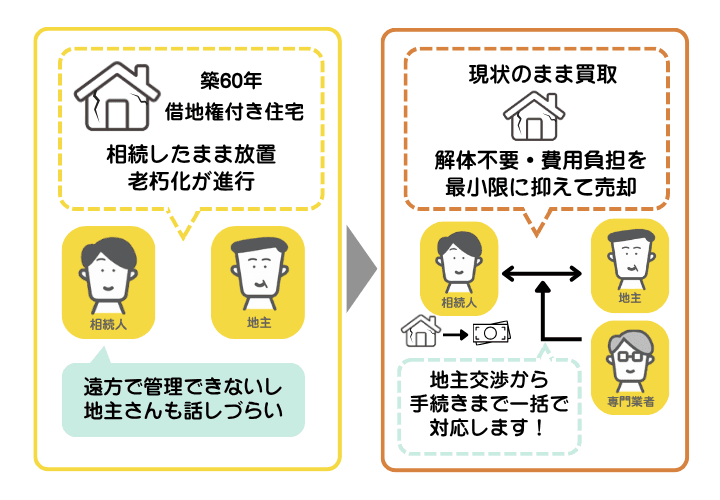

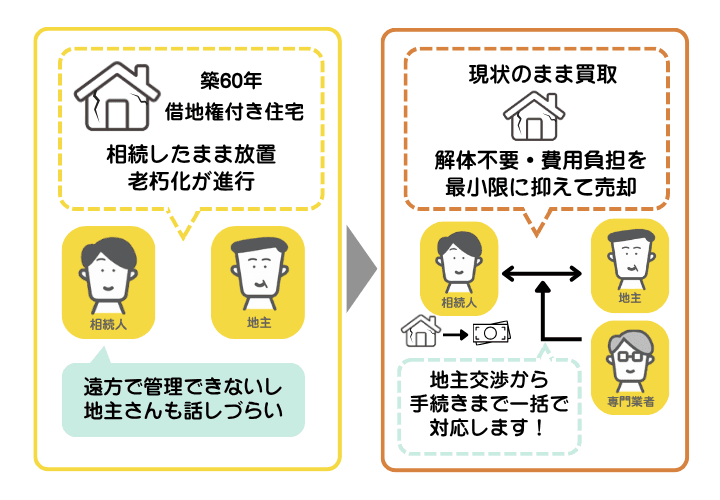

相続で引き継いだ空き家付き借地を買取した事例を示した図解。老朽化が進んだ木造住宅であり地主との交渉が難しい状況で買取できた事例

相続で引き継いだ空き家付き借地を買取した事例を示した図解。老朽化が進んだ木造住宅であり地主との交渉が難しい状況で買取できた事例

地方に住む人が、都内の借地権つき住宅を相続したケースです。

建物は築60年を超える木造住宅で、誰も住んでおらず老朽化が進んでいました。「更地にするにも費用がかかるし、地主さんも高齢で話し合いが難しい」とのことでした。

現地調査から地主との承諾交渉まで一括対応し、建物を解体せず現状のまま買い取りました。相続した借地でも手続きや費用負担を最小限に整理できた事例です。

6. 借地権を売却するための手順

借地権の売却は、ほとんどが地主または買取業者です。売却するまでの手順はそれぞれで異なるため、ここからは地主に売却する場合と買取業者に売却する場合の売却手順を解説していきます。

6-1. 借地権を地主に買い取ってもらう場合の流れ

借地権を地主に買い取ってもらう場合、大まかには下記のような流れとなります。

| 手順 |

概要 |

1. 現状の契約内容

を確認しておく |

借地契約書・登記簿を確認し、契約期限や借地権の種類

(旧法・普通・定期)を把握しておく |

2. 地主へ売却の

意向を伝える |

借地人から地主に「借地権を手放したい」と申し出をする

唐突に「売りたい」と伝えると、地主から「自分に不利な条件になる

のでは」のような不安を抱かせてしまうおそれがあるため、「なぜ売却

を検討しているのか」については明確に伝えておくのが得策 |

3. 売却条件の

交渉をする |

売却価格・譲渡承諾の可否・引渡し時期などを地主と調整しながら

交渉をする |

4. 売買契約を

締結させる |

条件合意後、売買契約書を作成して契約を締結させる

後のトラブルにならないように、不動産会社や司法書士に依頼して

契約を締結させるのが得策 |

5. 決済・引渡し

を行う |

買取代金の受け取りと同時に、借地権の登記を抹消または移転し、

契約を完了させる |

当然ですが、借地権を地主に買い取ってもらうには、地主と交渉をしたうえで承諾を得なければなりません。借地人から提案する場合には、「借地契約を解消できる」「土地を自由に活用できる」などの地主にとってのメリットを明確に伝えることが売買をスムーズに進めるポイントです。

また、専門業者による査定を済ませておくなど、事前に買取価格の相場を把握しておけば、スムーズに交渉を進められるでしょう。

6-2. 借地権を買取業者に売却する場合の流れ

| 手順 |

概要 |

1. 専門の買取業者へ

相談・査定の依頼をする |

契約内容や現地の状況から、買取が可能なのかなどを

相談する。専門業者では無料査定が一般的 |

| 2. 査定額が提示される |

査定を依頼した後は、どれだけの価格で買取が可能なのかの

査定額が提示される |

3. 地主との承諾交渉を

代行してもらう |

売却価格・譲渡承諾の可否・引渡し時期などを地主と

調整しながら交渉をする |

| 4. 売買契約を締結させる |

条件合意後、売買契約書を作成して契約を締結させる

後のトラブルにならないように、不動産会社や司法書士に

依頼して契約を締結させるのが得策 |

| 5. 決済・引渡しを行う |

買取代金の受け取りと同時に、借地権の登記を抹消または

移転し、契約を完了させる |

なお、借地権を買取業者に売却する場合でも、地主との交渉や承諾手続きは原則として必要です。もっとも、買取業者が地主との交渉を代行してくれるケースがほとんどであり、売主自身が直接やり取りを行う必要はほぼありません。

7. 借地権の売却にはトラブルが起こりやすい!実際のトラブル事例を紹介

借地権は、契約内容や地主との関係によって、思わぬトラブルが起こることがあります。借地権の売却で実際に起きたトラブル事例を紹介していきます。

7-1. 地主が売却を拒否し売却活動が進められなかった事例

相続した借地を売却しようとしたものの、地主が譲渡に難色を示して承諾を得られず、複数の不動産会社から「取り扱い不可」と断られてしまった人からの相談です。

筆者が経営する不動産会社で、まず契約内容を精査し、承諾が必要な範囲を明確化しました。そのうえで地主と面談を行うと理解を示され、地主からの承諾付きで買い取りを成立させることができ、相談者の長年の悩みを解消することができました。

7-2. 相続登記が未了で名義が曖昧なために売却が進まなかった事例

借地付きの住宅を相続で引き継いだ人からの相談です。登記名義が亡くなった親のままで、相続人の間でも誰が手続きを進めるのかが決まっていませんでした。

そのため、これまでに相談した不動産会社では「名義が整理されてからでないと査定できない」と言われたそうです。

筆者が経営する不動産会社では司法書士と連携しているため、相続登記から譲渡承諾の取得までワンストップで対応できます。その結果、権利関係を整理したうえで、買取を実現することができました。

8. 借地権の売却に関するよくある質問

Q. 借地権は地主の承諾がないと絶対に売れませんか?

原則として、借地権の譲渡には地主の承諾が必要です。ただし、承諾が得られない場合でも、裁判所に「譲渡許可」を申し立てることで売却できる可能性があります。

実務上は、買取業者が地主との交渉や承諾料の調整を行うことで、ほとんどのケースで円満に解決しています。そのため、まずは専門業者へ相談するのがおすすめです。

Q. 借地権を相続したばかりですが、すぐに売却できますか?

相続直後でも売却は可能です。ただし、登記名義が被相続人のままの場合は、まず相続登記を行う必要があります。

相続登記の完了前でも、専門業者であれば司法書士と連携して手続きを進めることができるため、必ずしも「手続きが終わってから」と待つ必要はありません。

Q. 建物が古い・未登記でも借地権を売ることはできますか?

はい、可能です。築年数が古い・未登記といった理由で一般の仲介会社では断られることもありますが、買取業者であれば建物を現状のまま引き取ることができます。

老朽化が進んでいても、再利用や建替えを前提に買取するケースが多く、解体費用を業者側が負担してくれる場合もあります。

9. まとめ|借地権の売却はひとりで悩まず専門家に相談するのが得策

借地権は法的には売却できる資産ですが、実務では地主との関係性や契約内容によって売却の難易度は変わります。また、地主との交渉が必須なため、通常の不動産売却とは全く違う専門領域といっても過言ではありません。

「地主が承諾してくれない」「建物が古くて買い手がつかない」といった場合、借地や底地の取引に精通した専門業者に相談するのが得策です。売却手続きだけでなく、地主との交渉や登記などワンストップで対応してもらえるため、借地権でも円滑に売却を進めることができます。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

【PR】「訳あり不動産」の相談は、クランピーリアルエステートへ

クランピーリアルエステートは、底地や共有持分、再建築不可物件といった、いわゆる訳あり物件を専門的に取り扱う不動産企業。これまでに培ったノウハウと、不動産専門の弁護士や税理士などの全国ネットワークを活かし、問題を解決します。

お問い合わせ先

電話:0120-479-831

詳しくはこちらへ