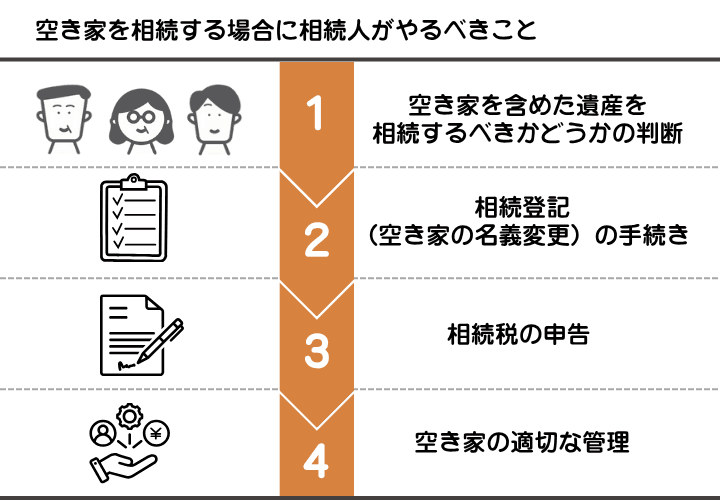

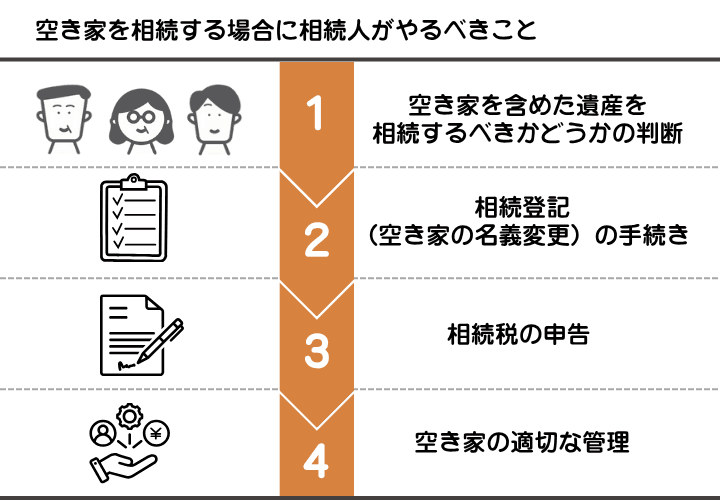

1. 空き家を相続することになった場合に対応する必要があること

空き家を相続することになった場合に対応する必要があることをまとめたフローチャート。相続するべきかの判断からはじまる

空き家を相続することになった場合に対応する必要があることをまとめたフローチャート。相続するべきかの判断からはじまる

空き家を相続することになった場合、相続人がやるべきことは以下の通りです。

- 空き家を含めた遺産を相続するべきかどうかの判断

- 相続登記(空き家の名義変更)の手続き

- 相続税の申告

- 空き家の適切な管理

それぞれについて詳しく説明します。

1-1. 空き家を含めた遺産を相続するべきかどうかの判断

まず大前提として、相続人には遺産を相続するかどうかを選ぶ権利があります。相続人は遺産を必ず相続する義務はなく、相続放棄という選択肢もあります。放棄する場合は家庭裁判所への申立てが必要で、申立期間(原則3カ月以内)を過ぎると放棄できなくなるため、早期の判断が求められます。

ただし、空き家など一部の財産だけを放棄することはできず、他の財産も含めてすべての財産を放棄することになります。

そのため、実務では「とりあえず放棄」ではなく、売却・贈与・国庫帰属制度など代替策を先に検討することを推奨しています。

1-2. 相続登記(空き家の名義変更)の手続き

空き家を含めた遺産を相続すると決めた場合、次は空き家の名義変更のために相続登記を行う必要があります。

2024年4月から相続登記は法律で義務化され、相続発生を知った日から3年以内に登記しなければ過料(最大10万円)の対象となります。

名義が整理されていない不動産は売却・賃貸・解体などの手続きが進まないため、まず登記を優先するのが鉄則です。

1-3. 相続税の申告

「3000万円+(相続人の人数×600万円)」を超える遺産を取得した場合、相続税が発生します。たとえば、相続人が1人の場合、基礎控除は3600万円となり、空き家の評価額とその他の財産との合計がそれを超えなければ課税されません。

申告期限は相続発生を知った日の翌日から10カ月以内。空き家や土地は評価額が高くなりやすく、評価額は「路線価」「固定資産税評価額」「市場価格」など複数の観点から算出されるため、税理士と不動産専門家の双方で早期に試算しておくことが重要です。

1-4. 空き家の適切な管理

そして、空き家を相続した後は、空家等対策特別措置法により、所有者は近隣環境に悪影響を与えないよう適切な管理を行う義務があります。特に築古物件は、屋根や外壁などから損害が発生するリスクが高く、所有者が賠償責任を負うこともあります。

筆者の現場感としては「換気」「通水」「屋根や外壁のチェック」「庭木の剪定」などの基本的な点検を済ませておくと、後々の損害や出費を大きく減らせます。

2. 相続した空き家を放置することのリスク

国土交通省が公表する「令和5年住宅・土地統計調査」では、全国の空き家総数は1993年の約447万戸から2023年には約900万戸へと増加し、この30年間で約2倍に増加しています。

空き家を相続しても、すぐに売却や活用の判断ができずにそのまま放置されるケースが非常に多いのが実情です。

しかし、空き家を放置することには、さまざまなリスクがあります。

- 放置をすればするほど家の資産価値が減少する

- 相続後は固定資産税や維持管理費を負担しなければならない

- 空き家を適切に管理する義務が生じる

- 放置を続けると特定空き家として認定されるおそれがある

相続によって空き家を引き継ぐ場合、「相続後にどのように活用するのか」「活用が難しい場合はどのように処分するのか」を事前に考えておくことが大切です。

ここからは、相続した空き家を放置することのリスクの代表例を紹介していきます。

2-1. 放置をすればするほど家の資産価値が減少する

前提として、建物の資産価値は年々下がるのが基本的な考え方です。

建物の資産価値は構造や床面積といったさまざまな要因から決まりますが、そのなかに築年数があります。築年数が浅い建物ほど資産価値が高いことから、空き家を所有し続けるとその分資産価値が下がってしまうのです。

また、建物は、人が住まなくなった途端に劣化が加速します。「換気不足による湿気・カビ・木材の腐食」「配管の固着」「雨漏り」など、物件を使用していないことが劣化の原因につながります。

特に木造住宅では、空き家期間が1年を超えるだけで査定価格が2割から3割下がるケースも決して珍しくありません。

一度傷んでしまった建物は、修繕費が高額になるうえ、買主から「リフォームや解体が前提の物件」として判断されることもあり、売却価格も大きく下がってしまいます。

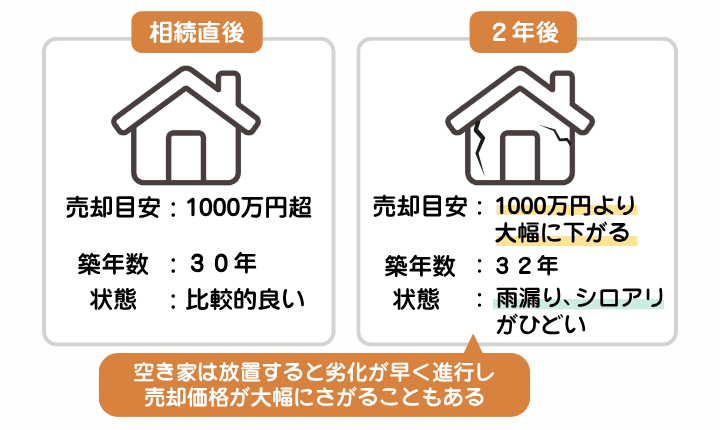

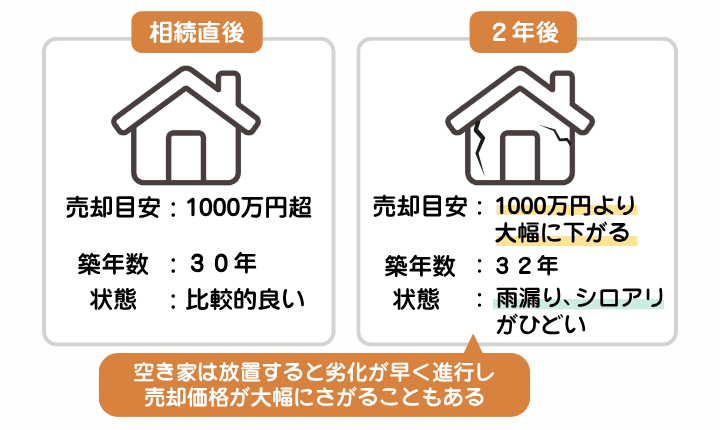

なお、筆者のもとには、相続後に放置した空き家の買取相談が寄せられることもあり、その例としては下記が挙げられます。

【実際に寄せられた相談事例】

築30年の空き家を相続した人の売却事例を示した図解。2年放置したことで老朽化が進み、値下げせざるを得なかった事例

築30年の空き家を相続した人の売却事例を示した図解。2年放置したことで老朽化が進み、値下げせざるを得なかった事例

築30年の一戸建てを相続された方から、「使わないからそのままにしていた空き家でも売却できますか」という相談がありました。

2年間放置されていたため、雨漏りやシロアリ被害が進行していました。

相続当初であれば1000万円超での売却も可能でしたが、解体前提の買取となってしまい、解体費用などの経費によって大幅に値下げせざるを得ない結果となりました。

2-2. 相続後は固定資産税や維持管理費を負担しなければならない

相続によって空き家を取得すると、固定資産税や都市計画税の支払い義務が発生します。これは、土地や建物を所有しているだけで生じる義務であり、たとえその物件に住んでいない場合でも税金を負担しなければなりません。

一方、草木の伐採や屋根の補修などの維持管理費は、法律で金額が定められているわけではありません。しかし、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」では、空き家の所有者に対し、空き家を所有している以上は周囲に迷惑をかけないよう維持管理する義務を課しています。そのため、たとえ居住していなくても、所有者としての管理責任を果たすために、草刈りや清掃、修繕、火災保険などの費用を負担する必要があります。

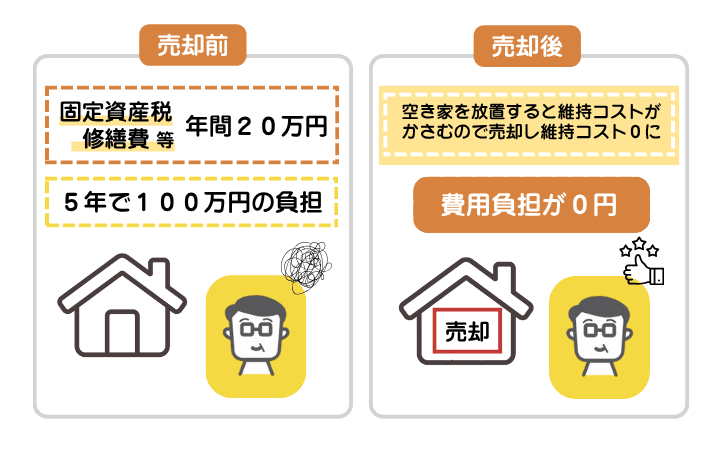

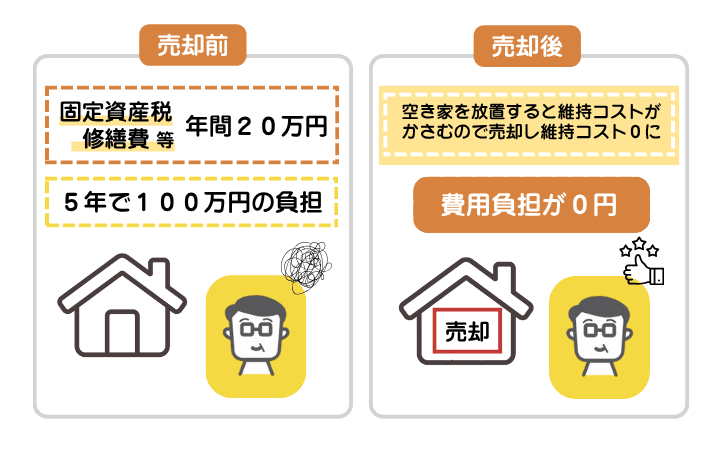

【実際に寄せられた相談事例】

地方にある実家を相続した人の事例を示した図解。年間20万円の負担が重かったが、空き家を売却したことで負担が0円になった事例

地方にある実家を相続した人の事例を示した図解。年間20万円の負担が重かったが、空き家を売却したことで負担が0円になった事例

地方にある実家を相続した人からの相談です。固定資産税や修繕費などで年間約20万円の支出となり、5年間で100万円近い費用負担になっていました。

買取査定を行ったところ、建物の状態はまだ十分に活用可能であったため、早期売却によって今後の費用負担をゼロにできました。

2-3. 空き家を適切に管理する義務が生じる

空家等対策特別措置法により、所有者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に空き家を管理する義務を負っています。

放置して屋根や外壁が崩落すれば、近隣に損害を与える危険があり、所有者責任を問われて損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。「住んでいないから関係ない」と思っていても、所有している以上、管理義務から逃れることはできません。

さらに、建物が老朽化していると、保険会社が火災保険や賠償責任保険の引き受けを拒否することもあります。そうなると、万一事故が起きた場合にすべて自己負担で対応しなければならない事態にもなりかねません。

2-4. 放置を続けると特定空き家として認定されるおそれがある

空き家の放置を続けると、行政から「特定空き家」として扱われる可能性があります。

特定空き家とは、近隣に影響を及ぼすおそれがあり早急な処理が必要な空き家のことです。具体的には下記のような場合、特定空き家として扱われる可能性があります。

- 建物自体が傾いている

- シロアリ被害がある

- 建物にヒビが入っており崩れそうになっている

- 屋根の瓦が剥がれている

- 汚物や臭気が流出している

- ごみの放置や不法投棄によって臭気・害虫・害獣が発生している

- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

- 屋根や外壁が汚れたまま放置されている

- 屋根や外壁が大きく傷んでいる

- 窓ガラスが割れたまま放置されている

- 敷地内にごみが放置されている

- 誰でも容易に侵入できる状態で放置され、空き巣や放火など、犯罪の温床になる可能性がある

特定空き家として扱われるリスクの1つとして、固定資産税が最大6倍になってしまうことが挙げられます。

住宅が建っている土地には通常「住宅用地の特例」という軽減措置が適用されています。これにより土地の固定資産税評価額は最大で6分の1まで減額されているのです。

しかし、特定空き家に指定された住宅は「もはや居住に適さない」と判断されてしまい、住宅用地特例の対象外とされます。その結果、これまで軽減されていた税額が通常課税に戻るため、土地の固定資産税が最大6倍になるのです。

3. 空き家を相続したくなくても相続放棄は推奨できない

「使う予定もなく維持費もかかるため、空き家の相続を放棄したい」という相談も少なくありません。

確かに、空き家を相続すると固定資産税や修繕費などの負担が発生するため、「放棄した方が早いのでは」と考えるのも頷けます。しかし、相続放棄は最後の手段であり、安易に選ぶ方法ではありません。

相続放棄が最終手段だと言えるのは、「相続放棄をすると空き家以外の遺産も相続することができなくなること」が理由です。

相続放棄が有効な手段となるのは、「借金などマイナスの遺産が大きい場合」「空き家が著しく損壊していて処分費用が相続財産を上回る」といった場合などに限られます。言い換えれば、「相続をすると明確に損をする」と判断できる場合にのみ選択すべき手続きです。

そのため、仮に使用予定がなかったとしても、まずは空き家を相続してから売却などの方法で処分することを検討するのが得策です。

3-1. 相続放棄をすると空き家以外の遺産を相続することができなくなる

相続放棄とは、亡くなった人である「被相続人」の財産すべてを相続しないという手続きです。そのため、空き家だけを放棄して預貯金やその他の財産だけを引き継ぐという選択はできません。

これを誤解して「空き家だけ放棄したい」という相談が非常に多くありますが、法制度上それは不可能です。放棄の対象は預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借金・滞納している税金などのマイナスの財産も含めたすべての遺産になります。

また、相続放棄には期限があり、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。この期間を過ぎると、法律上はすべてを相続する「単純承認」とみなされてしまい、相続放棄ができなくなります。

【実際に寄せられた相談事例】

亡くなった母名義の空き家を相続することになった男性からの相談です。

「古くて使い道もないし、維持費もかかるから放棄した方がいい」と考えていたようですが、詳しく話を聞くと、その空き家の土地には一定の市場価値があり、さらに母親の預貯金も残っていることが判明しました。相続放棄をしてしまえば、それらプラスの財産までも失うところでした。

空き家の査定を行ったところ買取が可能だったため、最終的には売却によって現金化でき、相続放棄を避けたことで財産を得られたという実例です。

4. 相続した空き家を活用する方法

相続した空き家は、放置をせずにまず活用ができないかを考えるのが得策です。相続した空き家を活用する方法としては、主に下記が挙げられます。

- 売却が見込めるなら不動産会社に仲介を依頼する

- 空き家バンクで購入希望者を探す

- 賃貸物件として活用する

- 住居として使用する

4-1. 売却が見込めるなら不動産会社に仲介を依頼する

空き家を相続した場合、まず検討したいのが、不動産会社に仲介を依頼して売却する方法です。

不動産仲介の場合、買主さえ現れれば所有者が希望する条件で空き家を売却できます。そのため、下記のように比較的需要がある空き家を所有している場合には仲介での売却を検討してもよいでしょう。

- ひび割れや傾き、雨漏りなどがなく、建物の状態が比較的よい

- 「駅や商業施設が近い」「最寄り駅から徒歩10分圏内」など立地がよい

また、仲介であれば市場価格に近い価格での売却が可能です。そのため、「できるだけ高く売りたい」という場合にも仲介での売却は適した方法です。

4-2. 空き家バンクで購入希望者を探す

空き家を「誰かに住んでもらいたい」「地域のために活用してほしい」と考えている場合、空き家バンクを利用するのも1つの手です。

空き家バンクとは、空き家問題を解決することを目的として、市区町村が実施している施策のことです。

近年、放置されている空き家が全国的にも増加傾向にあり、それによる倒壊や不法投棄といった近隣住民の生活への悪影響の増加も懸念されています。この問題は空き家の居住や適切な管理によって改善されるため、空き家バンクが導入されました。

空き家バンクでは、所有者が物件情報を登録し、自治体が移住希望者や地域事業者などに紹介する仕組みがとられています。購入希望者が現れれば、自治体に間に入ってもらったうえで物件の譲渡や売買を行えます。

ただし、空き家バンクを利用すれば必ず購入希望者が現れるとも限りません。あくまで「購入希望者が現れるかもしれない」といった程度に考えておき、空き家バンクを活用してみるのがよいでしょう。

4-3. 賃貸物件として活用する

建物の状態が比較的良く、需要の高い物件であれば、賃貸物件として貸し出す方法も有効です。

賃貸物件として活用すれば、定期的な家賃収入を得られるだけでなく、人が出入りすることで老朽化が防げるメリットもあります。

とくに「都市部にある」「商業施設や学校などの近くにある」といった物件であれば、賃貸物件としての収益化が期待できます。

4-4. 住居として使用する

「思い出の家を残したい」「将来の住まいにしたい」という場合には、空き家を自宅として再利用する選択肢もあります。近年は、相続した実家を2世帯住宅などにリフォームして活用するケースも増えています。

ただし、長期間空き家だった場合は老朽化が進んでいることが予測され、さらに耐震性・断熱性・防火基準が現行法に合わないことも考えられます。その場合、居住をするにはそのための修繕が必要になり、数十万円から数百万円もの費用がかかることも珍しくありません。

自治体によってはリフォーム補助金や耐震改修の助成制度が用意されており、費用の一部を補助してもらえるため、空き家がある自治体に制度が用意されているかを問い合わせておくのもよいでしょう。

5. 相続した空き家の活用が難しいときの対処法

相続した空き家によっては、建物の老朽化や立地の問題などから活用することが難しいケースも少なくありません。相続した空き家の活用が難しい場合には下記のような対処法を検討してみてください。

- 訳あり物件専門の買取業者に相談する

- 家を解体して土地を活用できないか検討する

5-1. 訳あり物件専門の買取業者に相談する

不動産を売却する方法は仲介以外にも買取があります。そして、不動産買取を行う業者のなかには、空き家のようないわゆる「訳あり物件」を専門とする業者もあります。

そのため、空き家を活用できず困っている場合、訳あり物件専門の買取業者に相談することも有効です。

一般の不動産会社では、「建物が古いから価値がない」「解体しないと売れない」と断られてしまうケースも珍しくありません。

一方、空き家専門の買取業者には、そうした物件を現状のままでも買い取るノウハウがあります。そのため、仲介では売れなかった空き家であっても専門の買取業者であれば売却に期待が持てます。

たとえば、相続した空き家が下記に該当する場合であっても、専門の買取業者に相談してみるとよいでしょう。

- 築古で老朽化が進みボロボロ

- 遠方にあってまったく管理ができていない

- 残置物が多く片付けができていない

- 雨漏り・シロアリなどの瑕疵(かし)がある

5-2. 家を解体して土地を活用できないかを検討する

「空き家専門の買取業者への売却ができない」「そもそも土地を売却したくない」といった場合、家を解体して土地を活用することも1つの手です。

空き家を放置すると老朽化が進み、建物が倒壊するなどのリスクがありますが、建物を解体してしまえばそのリスクはなくなります。そして、建物を解体した後は土地を下記のような方法で活用することで収益化も図れます。

- 駐車場にして貸し出す

- トランクルームを建てて貸し出す

- 資材置き場として貸し出す

- コンテナハウスを設置してゲストハウスなどとして使用する

ただし、建物を解体するには解体業者に依頼する必要があり、数十万円から数百万円もの費用がかかります。また、建物の解体後は住宅用地の特例が外れてしまうため、固定資産税が最大6倍になることにも注意が必要です。

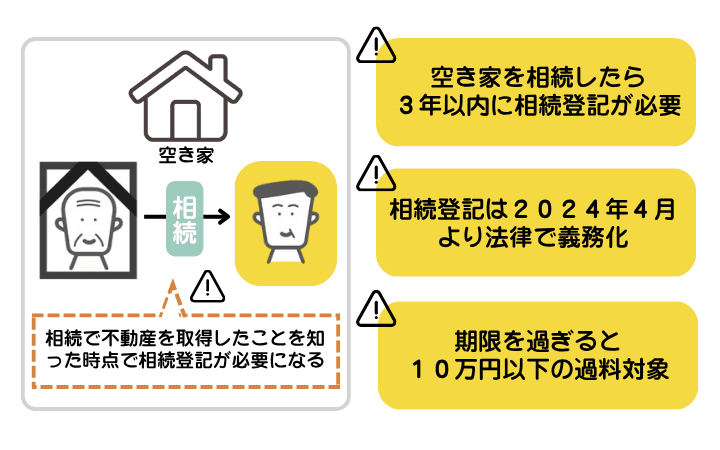

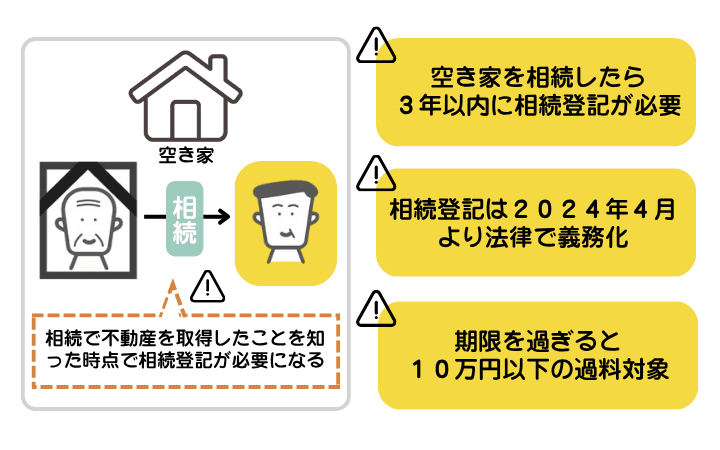

6. 空き家を相続した場合には相続登記が必要

空き家を相続した場合には相続登記が必要なことを示した図解。2024年4月より相続登記が義務化され、期限を過ぎると過料の対象になる

空き家を相続した場合には相続登記が必要なことを示した図解。2024年4月より相続登記が義務化され、期限を過ぎると過料の対象になる

空き家を相続した場合には、被相続人(亡くなった人)から相続人へ名義を移すための相続登記が必要です。

2024年4月の法改正によって相続登記は義務化され、相続があったことを知った日から3年以内に申請を行わなければなりません。相続登記をせずに期限が過ぎてしまった場合、10万円以下の過料の対象になるため早めに手続きを行いましょう。

相続登記をする際には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本などの取得や登記申請書などの作成が必要になります。登記申請書とは、登記の申請をするために法務局に提出する書類のことです。法務局の窓口、または法務局のWebサイトで入手できます。

提出書類に間違いや不備がなければ1週間程度で受理され、法務局から登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。

なお、相続登記の手続きは司法書士に依頼することで代行してもらえます。空き家専門の買取業者のなかには司法書士と連携して不動産買取を行う業者もあり、そのような業者であれば相続登記から売却まで一貫したサポートを受けられます。

相続した空き家の売却を検討している場合には、司法書士と連携する買取業者に依頼するのもよいでしょう。

7. 相続した空き家を3年以内に売却する場合は3000万円特別控除の対象に

相続した空き家を売却すると、譲渡所得税という税金がかかるのが基本です。譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益である「譲渡所得」に課される税金のことで、所得税と住民税を合わせて課税されます。

たとえば、売却金額が3000万円で、かつ相続した時点の不動産の取得費や売却費用などの合計が2000万円であれば、譲渡所得は1000万円となり、この1000万円に対して税金が課される仕組みです。

そして、相続した空き家を売るときには、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例があります。これを正式には「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、空き家の放置を防ぎ、円滑な売却・再利用を促進するために設けられています。

この特例を利用すると、譲渡所得が3000万円以下であれば譲渡所得税がかからないこともあり、相続した空き家を売却する際には非常に重要な制度です。

3000万円特別控除が適用されるのは、主に下記の条件を満たしている場合です。

- 被相続人が所有していた居住用家屋およびその敷地であること

- 被相続人が相続開始直前まで居住しており、かつ相続開始時点で空き家になっていること

- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却が完了していること

- 売却価格が1億円以下であること

- 親族など特別関係者への売却ではないこと

なお、3000万円特別控除は自動的に適用されるものではなく、税務署での確定申告による申請が必要です。最寄りの税務署または税理士に「3000万円特別控除が適用されるのか」「申請にはどのような手続きが必要なのか」などの相談ができますので、相続した空き家を売却する際には利用を検討するとよいでしょう。

7-1. 令和5年度の税制改正によって3000万円特別控除の対象が拡大

令和5年度の税制改正では、3000万円特別控除の適用要件が大きく緩和されました。

これまでの制度では、売却時点で建物が耐震基準に適合しているか、もしくは取り壊されていることが条件でしたが、改正によって譲渡日から翌年の2月15日までに耐震改修または除却を完了すれば適用可能になりました。

また、適用期限も延長され、特例の利用期間は令和9年(2027年)12月31日までに売却した空き家が対象となります。

これにより、税制改正の前よりも売却計画を立てやすくなり、「相続後すぐに改修や解体が間に合わなかった」という場合でも、3000万円特別控除を活用できる余地が広がりました。

さらに、複数の相続人がいる場合の取り扱いも明確化されています。

相続人が2人以下であれば1人につき3000万円特別控除が適用されますが、相続人が3人以上の場合には、1人あたりの控除限度額が2000万円に引き下げられる仕組みになりました。これは、共有名義で売却を行う際の税負担を公平に分配するための措置です。

実際に改正前には「解体のタイミングが間に合わなかったために特例が使えなかった」というケースが多くありましたが、現在はこうした制約が大幅に緩和されています。

結果として、より多くの相続人がこの控除を利用できるようになったのが税制改正のポイントといえます。

8. 空き家の相続に関するよくある質問

Q. 相続した空き家を放置すると、どのくらいの期間で「特定空き家」に指定されますか?

明確な期間の基準は法律上ありませんが、放置状態が数年続き、倒壊や衛生面で周囲に悪影響を及ぼすようになると指定される可能性があります。

自治体は「空家等対策特別措置法」に基づき、「現地調査」「指導」「勧告」「命令」の段階を踏んで対応します。

筆者の経験では、草木の繁茂・外壁の損壊・郵便物の溜まりなどが続くと、おおむね2年から3年以内に行政からの連絡が入るケースが多いです。

Q. 相続した空き家を管理できない場合、どこに相談すればいいですか?

空き家の管理に困った場合は、まず自治体の「空き家対策窓口」に相談するのがおすすめです。多くの自治体では、管理代行事業者の紹介や、倒壊・火災防止のための補助金制度を設けています。

また、筆者の立場から言えば、不動産会社や司法書士など専門家への相談も早めに行うべきです。管理不全のまま時間が経つと「特定空き家に認定されると固定資産税が最大6倍になる」「修繕費が膨らむ」などのリスクが急増するためです。

相続直後から「誰が・どの頻度で管理するか」を決めておくことが、最も効果的なリスク回避策です。

Q. 相続した空き家に荷物が残ったままでも売却できますか?

はい、可能です。

一般的な仲介では「残置物をすべて撤去してからでないと売れない」と断られてしまうケースもありますが、空き家専門の買取業者であれば、家財や生活用品が残ったままの状態でも現況で売却できる場合があります。

筆者の経験でも、遠方の実家を片付けられずに困っていた相続人が、残置物ごと売却して即現金化できたケースが多数あります。「片付け費用が負担」と感じたら、まずは専門の買取業者に相談するのもよいでしょう。

9. まとめ|空き家相続の悩みは専門家へ!正しい知識と対応でトラブルを防ごう

相続した空き家をそのまま放置してしまうと、「老朽化による資産価値の下落」「固定資産税や維持費を負担し続けなければならない」「特定空き家に認定されるおそれがある」など、さまざまなリスクがあります。

そのため、空き家を相続する場合は、居住などで活用するのか、それとも売却や処分を行うのかを早い段階で決めておくことが大切です。

空き家問題は放置した時間が長ければ長いほど選択肢が減る傾向にあります。手続きを後回しにせず、できるだけ早く活用や処分の方向性を検討しておくことが、リスク回避のための第一歩です。

なお、空き家の扱いに迷ったときは、放置せずにまず専門家へ相談することも重要です。たとえば、「遠方にあって管理ができない」「ボロボロで活用が難しい」といった仲介では売却が難しい物件も、専門の買取業者であれば売却が期待できます。

専門家に相談することで、自分では見つけられなかった選択肢が見つかることもあり、空き家問題を解決できるケースも少なくありません。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

【PR】「訳あり不動産」の相談は、クランピーリアルエステートへ

クランピーリアルエステートは、底地や共有持分、再建築不可物件といった、いわゆる訳あり物件を専門的に取り扱う不動産企業。これまでに培ったノウハウと、不動産専門の弁護士や税理士などの全国ネットワークを活かし、問題を解決します。

お問い合わせ先

電話:0120-479-831

詳しくはこちらへ