1. 相続不動産に査定が必要な理由

不動産を相続する場合、必ず査定をしなければならないというルールはありません。そのため、不動産を査定せずに相続を終えることも不可能ではありません。

とはいえ、相続不動産を査定することは非常に重要であり、相続の際には必ず査定を行っておくべきと言えます。相続不動産に査定が必要な理由には下記が挙げられます。

- 遺産分割を公平に行うため

- 相続税を算出する際の目安になるため

- 不動産の売却や活用を検討する際の判断材料になるため

査定は、相続する土地や建物の価値を知るための手段です。遺産分割や相続税の申告の際には相続不動産の価値を把握することが大切になるため、それらに備えるためにも査定は相続時に行っておくべきです。

相続した不動産は住む以外にも、売ったり賃貸に出したりといった方法で活用することもできます。「いくらほどで売れるのか」「どれほどの賃料が適切なのか」などを判断する際に査定結果は参考材料にもなるのです。

ここからは、相続不動産に査定が必要な理由について、それぞれ詳しく解説していきます。

1-1. 遺産分割を公平に行うため

相続不動産に査定が必要な理由として、遺産分割を公平に行うためが挙げられます。

相続で不動産を分配するときに重要なのは、その不動産にどれほどの価値があるのかを相続人全員が把握することです。現金や預金は物理的に分けられますが、とくに建物は物理的に分けることができません。

また、現金や預金のように誰でも価値がわかる財産ではないため、事前に不動産の価値を明確にしておかなければ遺産分割を公平に行えません。

そのため、査定をせずに不動産の相続を進めてしまうと、「予想よりも高値で家が売れて、現金だけを相続した人が損をした」のような不公平が生じてしまうリスクがあります。

その結果、「再度遺産分割をやり直す」「相続人間で感情的な対立が生まれる」といったトラブルに発展することも珍しくありません。

遺産分割で不公平が生じないようにするためにも、不動産を相続する場合にはまず査定を行っておき、価値を明確にしたうえで相続人で話し合うことが大切です。

1-2. 相続税を算出する際の目安になるため

不動産を相続すると、多くの場合で相続税がかかります。不動産買取を行う筆者のもとにも、「不動産を相続した場合はいくら税金がかかりますか」のような相談が査定依頼とともに多く寄せられており、不動産を相続する方にとっては相続税を気にする方は多いでしょう。

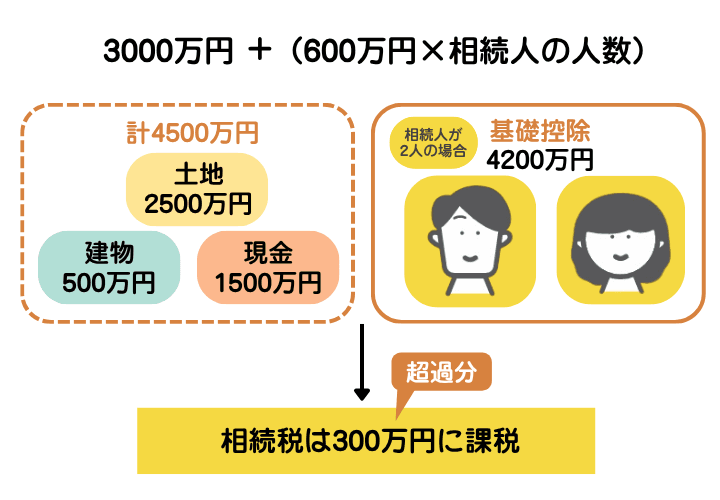

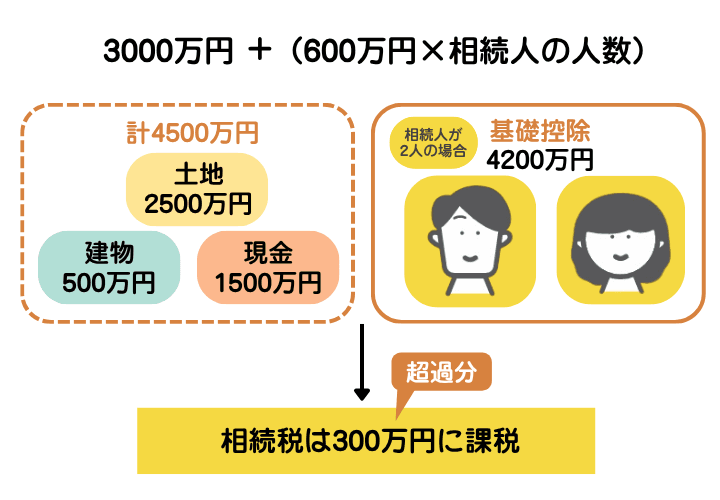

前提として、相続税には「これ以下なら税金がかかりません」という最低ラインである基礎控除があり、その金額は「3000万円+(600万円×相続人の人数)」で計算されます。

たとえば、相続人が2人なら基礎控除は「3000万円+(600万円×2)=4200万円」です。財産の合計が4200万円を超えた場合、その超えた分に税金がかかる仕組みです。

そして不動産の相続税は、土地や建物の「評価額」に基づいて計算されます。

たとえば、固定資産税評価額で土地が2500万円、建物が500万円と評価され、現金預金が1500万円ある場合の合計は4500万円です。相続人が2人の場合は基礎控除は4200万円であるため、超過分の300万円に対して相続税が課税される流れです。

相続税を算出する際の目安を示した図解。相続人が2人の場合は、基礎控除は4200万円となり、それを超える額に対して相続税が課税される

相続税を算出する際の目安を示した図解。相続人が2人の場合は、基礎控除は4200万円となり、それを超える額に対して相続税が課税される

査定を行っておくことで「この不動産にはこれくらいの資産価値がある」という目安になるため、相続税がいくらほどかかるのかを算出することも可能です。

ただし、専門的な視点から言うと、不動産の査定額と相続税評価額は必ずしも一致するものではありません。

査定額は市場価格の目安であり、実際に売買された事例やその物件の立地・周辺環境などの条件を基準に、「この状態で売ったらいくらになるか」を見立てるものに過ぎません。

一方、相続税評価額は税金を計算するための価値であり、国税庁が公表する土地価格である「路線価」など、税法で定められた計算基準をもとに機械的に算出されます。

つまり、査定額は「売却した場合の参考値」、相続税評価額は「納める相続税を計算するための基準値」と役割が異なるため、両者を混同しないように注意しましょう。

1-3. 不動産の売却や活用を検討する際の判断材料になるため

相続不動産に関する相談として「不動産を残すべきかそれとも売るべきか」という相談も非常に多く寄せられます。

残しておくと固定資産税や管理費がかかり、建物の場合は老朽化してしまうと修繕や近隣トラブルのリスクも出てきます。とはいえ、「いくらで売れるのか」「賃貸に出せるのか」などが分からないままでは、相続不動産をどうするべきかの判断がつかないことでしょう。

そこで、相続した不動産の査定を行うことで、相続不動産が市場でどれくらいの価値を持つのかの目安を把握できます。その目安をもとにすれば、「相続不動産を売却や賃貸するべきか」といった判断ができるのです。

たとえば、相続不動産の価値が1000万円を超えるなら売却したいと考えている場合、査定額が1000万円を超えるようであれば売却する方針が定まることでしょう。

「古いから売れないだろう」と考えて不動産を放置される人もいますが、立地などの条件によっては予想以上に高く売れることも少なくありません。一方で、活用できると思っても実際には維持費の方が高くなってしまうケースもあります。

このような誤認を防ぐためにも、不動産を相続する際には査定を行って正確な価値を把握することが、売却・活用の判断材料として欠かせないのです。

2. 相続不動産の査定をしなかったことで実際に起きたトラブル事例

筆者のもとには、相続不動産の査定をしなかったことでトラブルが起きてしまった人から相談が寄せられることがあります。

ここからは、相続不動産の査定をしなかったことで起きたトラブル事例を紹介していきます。実際に起きた事例であるため、相続不動産の査定がいかに重要であるかが認識できると思います。

- 公平に遺産分配が行われずに相続人で揉めてしまった事例

- 価値がないと判断した空き家を放置してしまった事例

- 他に分配できる財産がなかったためにとりあえず共有した人の事例

- 相続した不動産が相場よりも安く買い叩かれてしまった人の事例

2-1. 公平に遺産分配が行われずに相続人で揉めてしまった事例

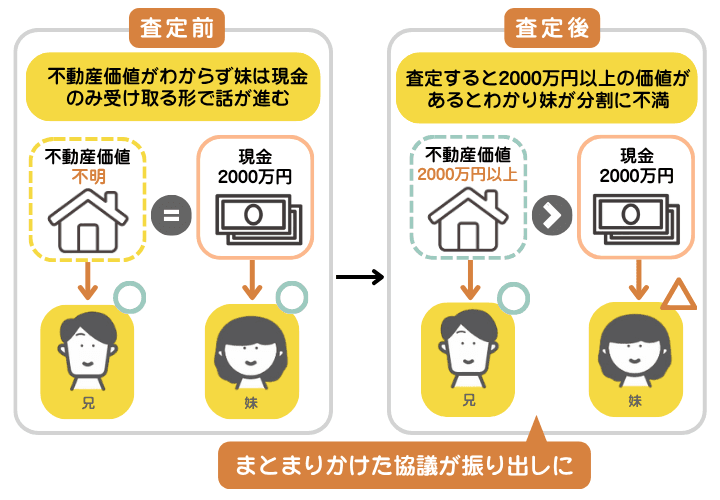

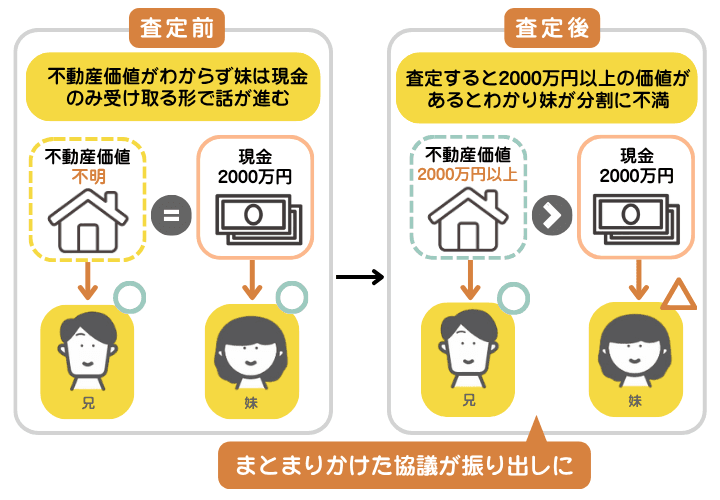

公平に遺産分配が行われずに相続人で揉めてしまった事例の図解。家の査定を事前に行わずに遺産分割協議を行い、査定後まとまりかけた遺産分割協議が振り出しに

公平に遺産分配が行われずに相続人で揉めてしまった事例の図解。家の査定を事前に行わずに遺産分割協議を行い、査定後まとまりかけた遺産分割協議が振り出しに

ある兄妹から「相続した家の価値を調べてほしい」と相談を受けました。

長男は「古い家だから大した価値はない」と考えており、妹は現金だけを受け取る形で話が進んでいました。ところが査定を行ったところ、家は立地が良く、2000万円以上の価値があることが発覚しました。

その結果、妹が「こんなに価値があるならこの遺産分割は不公平だ」と反発し、遺産分割協議が振り出しに戻ってしまったのです。

このようなトラブルを防ぐためにも、相続不動産の査定は遺産分割協議の前に行っておき、相続人全員で価値を共有したうえで話し合うことが重要です。

2-2. 価値がないと判断した空き家を放置してしまった事例

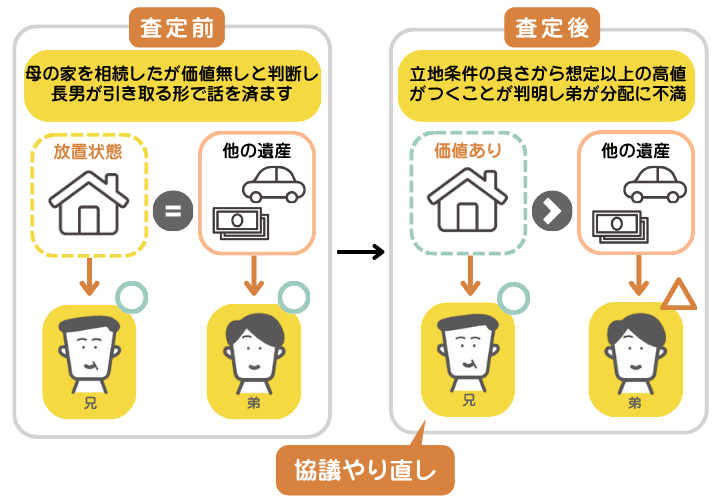

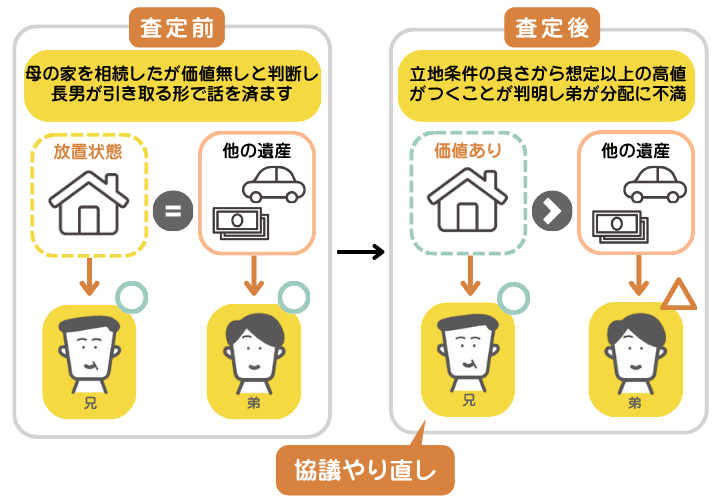

価値がないと判断した空き家を放置してしまった事例の図解。兄が相続した家に価値があると分かり、弟が不満に思ったことから遺産分割協議がやり直しに

価値がないと判断した空き家を放置してしまった事例の図解。兄が相続した家に価値があると分かり、弟が不満に思ったことから遺産分割協議がやり直しに

母親が住んでいた家を相続した兄弟からの相談です。相続時にはほとんど価値がないと考え、長男が実家を引き取る形で話を済ませていたそうです。

誰も使わないまま放置されていましたが、査定を行ったところ立地条件の良さから想定以上の高値がつくことが判明しました。それをきっかけに弟から「こんなに価値があるなら分け方が不公平だ」と不満が出て、遺産分割協議をやり直す事態になってしまいました。

相続の場面において、「不動産には価値がないだろう」と勝手に判断してしまうのは危険です。必ず査定を行ってから協議することが重要です。

2-3. 他に分配できる財産がなかったためにとりあえず共有した人の事例

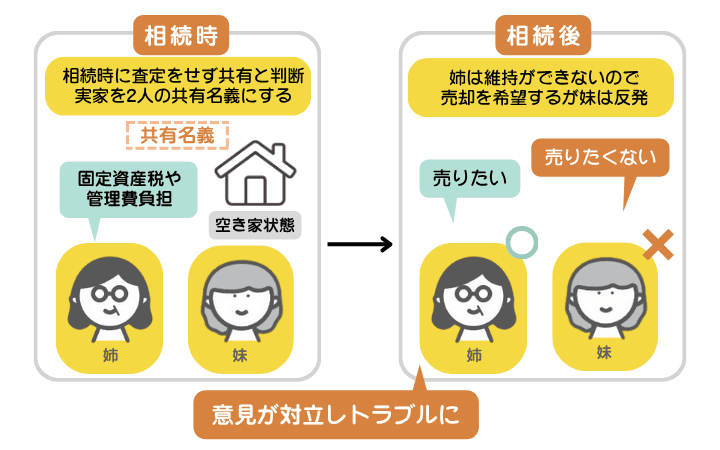

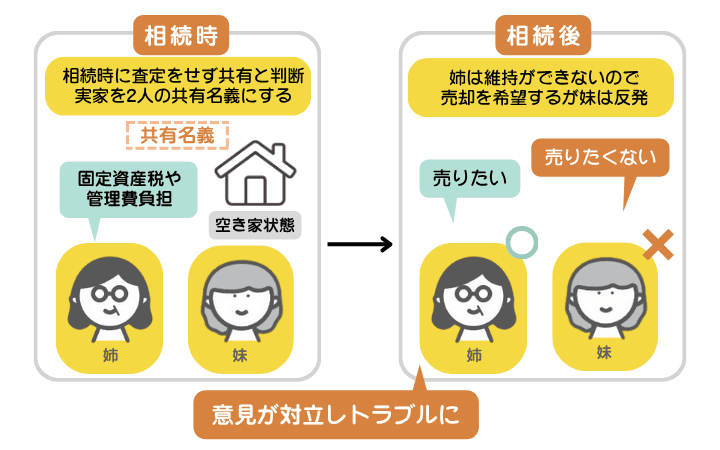

他に分配できる財産がなかったためにとりあえず共有した人の事例を示した図解。母の遺した家を共有名義で相続した姉妹。固定資産税や管理費の負担が大きく売却するかどうかで意見が対立したことでトラブルに

他に分配できる財産がなかったためにとりあえず共有した人の事例を示した図解。母の遺した家を共有名義で相続した姉妹。固定資産税や管理費の負担が大きく売却するかどうかで意見が対立したことでトラブルに

母親が所有していた家を共有名義で相続した姉妹からの相談です。

相続時に家の査定をせず「とりあえず共有にしておけばいい」と判断し、実家を2人の共有名義にしました。しかし、誰も住まずに空き家となり、固定資産税や管理費は姉が負担することになったそうです。

姉は「もう維持できないから売りたい」と希望しましたが、妹は「思い出があるから手放したくない」と反発していました。価値を把握していなかったため公平な話し合いができず、結局は協議が難航し筆者に相談が寄せられました。

不動産買取を専門とする筆者からすると、安易に不動産を共有名義で相続することは推奨できません。単独名義よりも共有名義は権利関係が複雑であり、共有者間のトラブルの種になりやすいためです。

そのため、そもそも共有で相続しないことから考えるべきですが、不動産を共有で相続する場合には、このようなトラブルを防ぐためにも事前に査定で価値を把握し、固定資産税や管理費などの維持費について見当を付けたうえで話し合っておくことが大切です。

2-4. 相続した不動産が相場よりも安く買い叩かれてしまった人の事例

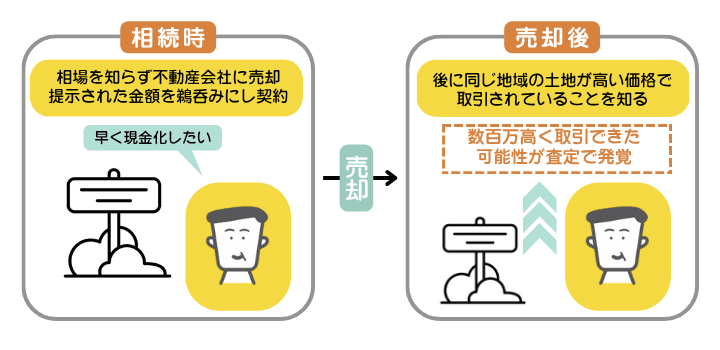

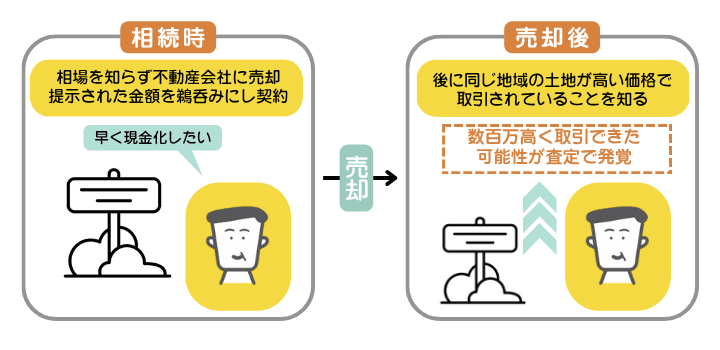

相続した不動産が相場よりも安く買い叩かれてしまった人の事例を示した図解。相続時に相場を知らずに土地を売却した人。後に相場よりも安く売ってしまったことに気づき後悔することに

相続した不動産が相場よりも安く買い叩かれてしまった人の事例を示した図解。相続時に相場を知らずに土地を売却した人。後に相場よりも安く売ってしまったことに気づき後悔することに

父親が所有していた土地を相続した人からのご相談です。

この相談者は相続時に査定をせず、相場を知らないまま近所の不動産会社に売却したそうです。早く現金化したい気持ちが強く、提示された金額を鵜呑みにして契約したのですが、後に同じ地域の土地が高い価格で取引されていることを知り、筆者に相談されました。

すでに売却が済んでいたので、あくまで簡易的な査定でしたが、売却額よりも数百万円高く売れる見込みがあったことが判明しました。「なぜ最初に査定をしなかったのか」と後悔されていました。

不動産の査定は、必ずしも結果が同じになるわけではありません。査定結果は査定を行う人の経験やその会社の知見などによるため、複数社に査定を依頼すると査定額に差が生じることも決して珍しくはないのです。

1社のみに相談をして売却してしまうと相場よりも安く買い叩かれてしまうリスクがあるため、相続不動産は必ず複数社に査定を依頼し、相場感を持ってから売却の判断を下すことが重要です。

3. 相続不動産の査定が特に必要なケース

ここまで解説したように、不動産を相続する場合にはいかなる状況であっても査定を行うことが大切です。さらにいえば、相続不動産の査定が特に役立つのは次のようなケースです。

- 相続人が複数いて遺産分割が必要な場合

- 相続税がかかる可能性がある場合

- 相続した不動産を売却する可能性がある場合

- 空き家や使わない不動産を相続した場合

- いわゆる「訳あり不動産」を相続する場合

上記いずれかに該当する場合、不動産を相続する際には査定を必ず行っておくべきと考えています。ここからは、相続不動産の査定が特に必要なケースについて、それぞれ解説していきます。

3-1. 相続人が複数いて遺産分割が必要な場合

実務経験上、相続人が複数いる場合には不動産相続で揉めるケースが非常に多いです。特に査定をせずに相続を進めると価値が曖昧なまま協議が進み、不公平感が生まれやすくなります。

下記のようなトラブルに発展してしまうリスクがあるため、相続人が複数いて遺産分割が必要な場合には相続不動産の査定を行っておくべきです。

- 不動産を取得した人と現金を受け取った人の間で「不公平だ」と不満が出る

- 実際の売却価格が高く協議のやり直しになる

- 感情的な対立で相続人同士の関係が悪化する

3-2. 相続税がかかる可能性がある場合

相続税は不動産の価値に大きく左右されます。査定をしておかないと、納めるべき相続税の見通しが立ちません。

下記のようなリスクがあるため、不動産の相続によって相続税がかかる可能性がある場合には、事前に査定を行っておくべきと言えます。

- 想定以上に税額が大きくなる

- 評価額と売却額の差により追加で課税される

- 不足する納税額の補填のために不動産を急いで売却せざるを得なくなる

3-3. 相続した不動産を売却する可能性がある場合

「自分はすでに持ち家があるから相続した家には住まない」「遠方にあり維持管理が難しい」「不動産よりも現金で分けたい」といった理由で、相続不動産の売却を検討される方は非常に多いです。

しかし、不動産の価値は目に見えるような明確なものではないため、相続不動産の査定をしなければ、いくらで売れるのかは断定できません。

また、不動産の価値は立地や築年数、需要によって大きく変動します。築年数が古くても人気エリアであれば高値がつくこともあり、逆に新しい建物でも需要がなければ予想以下の価格にしかならない場合もあります。

複数の不動産会社や専門業者に査定を依頼することで、市場でどれくらいの価格が期待できるのかが明確になります。その結果、「この金額なら売却して分割できる」「この金額なら納税に充てられる」といった計画を立てることが可能になるのです。

3-4. 空き家や使わない不動産を相続した場合

相続した家に誰も住まないことで、いわゆる「空き家」になってしまうケースは非常に多いです。「遠方にあって管理に通えない」「すでに自宅があるため利用予定がない」「古くて住むには修繕が必要」といった理由で放置されることも少なくありません。

しかし、空き家は誰も住んでいなくとも、固定資産税や火災保険料、管理費などの維持コストを所有者が毎年負担しなければなりません。さらに建物は時間とともに老朽化し、倒壊リスクや害虫被害、景観の悪化などから近隣住民とのトラブルにつながることもあります。

場合によっては自治体から「特定空き家」として指定され、固定資産税の優遇措置が外れてしまい増税されるリスクすらあるのです。

査定を行えば、「売却すればいくらになるのか」「賃貸に出せばどの程度収益が見込めるのか」といった点を判断する材料になります。

実務でも「古くて価値がないと思っていたが、立地が良く意外と高額で売れた」というケースは珍しくありません。逆にリフォームして賃貸にすることを考えていても、査定で得られた賃料相場から「維持費の方が大きく赤字になる」と判明することもあります。

3-5. いわゆる「訳あり不動産」を相続する場合

不動産の中には、一般的に売却が難しい「訳あり不動産」と呼ばれるものがあります。代表例としては、「再建築不可物件」「借地権や底地(そこち)」「共有名義」「事故物件」などが挙げられます。

これらは権利関係や法律上の制約が複雑であり、一般の不動産会社では「価値がない」「取り扱えない」と判断されてしまうことも少なくありません。

しかし、実務の現場では「専門業者による査定では需要があり数百万円で買い取れた」といった事例も多々みられます。

そのため、訳あり不動産を相続した場合には、どこに査定を依頼するかが重要です。一般の不動産会社に任せてしまうと、正確な価値が見いだされない可能性がありますが、専門業者に査定を依頼すれば、より正確な査定結果を提示してもらえることが期待できます。

4. 相続不動産を査定する方法

相続不動産を査定するには、さまざまな方法があります。まずは相続不動産を査定する具体的な方法を紹介します。

| 査定方法 |

概要 |

不動産会社に

査定を依頼する |

・相続不動産の売却を検討している

・自分で調べるよりもより正確な価値を知りたい |

不動産鑑定士に

不動産鑑定を依頼する |

・遺産分割で相続人と揉める可能性がある

・相続税申告で公的に認められる評価を求める

・裁判や調停を視野に入れている |

| 自分で査定額を調べる |

・とりあえず大まかな金額感を知りたい

・専門家に依頼する前に目安を持っておきたい

・費用をかけずに価値を調べたい |

相続不動産を査定する方法を大別すると、「自分で査定を行う」「不動産会社のようなプロに査定を行ってもらう」という2種類にわけられます。

4-1. 不動産会社に査定を依頼する

相続不動産の査定方法としてもっとも一般的なのが、不動産会社に依頼する方法です。費用はかからず、数日から1週間程度で結果を得られます。

査定額はあくまで「市場で売れるであろう価格」の目安であり法的効力はありませんが、複数社に依頼して比較することで査定額の信頼性が高まります。

不動産会社が行う査定には、「机上査定」「訪問査定」という種類があります。

| 査定の種類 |

概要 |

| 机上査定 |

登記簿や公示価格、周辺の取引事例などをもとに、

書類上で概算を算出する査定方法 |

| 訪問査定 |

実際に現地を確認し、建物の状態や日当たり、周辺環境など

細部まで調べたうえで査定額を出す方法。机上査定よりも

精度が高く、売却に直結する判断材料になりやすい |

なお、査定額は売れるであろう価格の目安に過ぎません。あくまで不動産会社ごとの見立てであって、法的な効力はありません。

とはいえ、売却を前提とする場合にはもっとも現実的な数字となりやすいため、相続不動産の売却を検討している場合には向いている方法と言えるでしょう。

不動産会社への査定依頼から査定結果が出るまでの流れは以下の通りです。

- 電話やWebから不動産会社に査定を依頼する

- 登記簿謄本や固定資産税評価証明書などの必要書類を提出する

- 机上査定または訪問査定を受ける

- 数日〜1週間程度で結果が提示される

【訳あり物件の場合は専門の買取業者に依頼するのが得策】

いわゆる「訳あり物件」と呼ばれる不動産を相続する場合、査定を依頼する不動産会社は慎重に選ぶようにしてください。

訳あり物件は何かしらの問題を抱えていることから、その物件に対するノウハウを持つ業者に依頼をしなければ、「正確な査定結果が得られない」「そもそも査定を断られる」といったリスクがあるためです。

訳あり物件の具体例としては、主に下記が挙げられます。

| 訳あり物件 |

概要 |

| 再建築不可物件 |

主に接道義務を満たしていないことが原因で、

建て替えや増改築ができない不動産のこと |

| 底地・借地 |

土地と建物の所有者が異なり、

地主や借地人との関係が影響する土地のこと |

| 共有名義不動産 |

複数人が権利を持つため、利用や売却に

他の共有者の同意が必要な不動産のこと |

| 事故物件 |

物件内で人の死があったことから、

心理的瑕疵(かし)を抱える不動産のこと |

これらは一般の不動産会社では取り扱い自体がされないこともある物件です。筆者のもとにも、「他社では価値を判断できないと言われた」「専門の買取業者に相談したことで高値の査定額を提示してもらえた」という声は数多く寄せられています。

そのため、訳あり不動産を相続した場合には、訳あり物件に特化した専門業者に査定を依頼することをおすすめします。

なお、筆者は共有名義不動産・共有持分の買取を専門としています。

権利関係が複雑である共有名義ではトラブルが起こりやすいですが、弁護士などの士業と連携しつつ買取を行うため、たとえば「共有者と関係が悪くトラブルが起こるかもしれない」「意見の対立によってすでにトラブルが起きている」といった物件でも積極的な買取を行っています。

4-2. 不動産鑑定士に不動産鑑定を依頼する

不動産鑑定は、名前の通り不動産鑑定士に依頼する査定方法です。

不動産鑑定士は国家資格を持ち、不動産の価値を公的に評価できる唯一の専門家です。相続人間で揉めているケースや、遺産分割・調停で根拠となるものが必要な場合には有効な手段と言えます。

不動産鑑定を依頼した場合、まずは鑑定士が現地調査を行い、公示価格・路線価・取引事例・不動産の利用状況などを総合的に分析して評価額を算出します。その結果は「不動産鑑定評価書」として文書にされ、裁判所や税務署でも正式な資料として扱われます。

法的効力のある査定結果であるため、相続税申告や裁判など法的に効力のある査定結果がほしい場合にも適しています。

ただし、不動産鑑定を依頼する場合には、費用がかかります。実際にかかる費用は依頼する鑑定士によって異なりますが、あくまで目安としては一般的な住宅の場合は20万円から30万円程度が相場になります。

そのため、費用をかけてでも不動産の価値を法的に担保する査定結果がほしい場合に不動産鑑定を検討するのが良いでしょう。

不動産鑑定士への鑑定依頼から「不動産鑑定評価書」が発行されるまでの流れは以下の通りです。

- 不動産鑑定士に依頼をする

- 登記事項証明書、固定資産税評価証明書、図面などの必要書類を提出する

- 現地調査・周辺調査が実施される

- 数週間程度で不動産鑑定士から「不動産鑑定評価書」が発行される

4-3. 自分で査定額を調べる

相続不動産の査定は不動産会社や不動産鑑定士に依頼せずに、自分で調べることも可能です。専門家の査定と比べれば正確性は劣りますが、「とりあえず目安を知りたい」「費用をかけずに価値を把握したい」といった場合には有効な方法と言えるでしょう。

自分で査定額を調べる方法としては、主に下記が挙げられます。

| 自分で査定額を調べる方法 |

向いている状況 |

レインズ・マーケット・

インフォメーションを利用する |

実際の成約価格を知りたい |

| 不動産ポータルサイトを利用する |

いくらほどで売れるのかを簡単に知りたい |

| 評価額を参考にする |

相続不動産の相続税や固定資産税の目安も知りたい |

【レインズ・マーケット・インフォメーションを利用する】

「レインズ(REINS)」は、不動産流通機構が運営する取引情報システムで、不動産会社が実際に利用している公式のデータベースです。その一部を一般公開したものが「REINS Market Information(レインズ・マーケット・インフォメーション)」で、過去の売却事例や成約価格を誰でも閲覧できます。

自分の不動産と条件が近い事例を探すことで、大まかな売却相場を把握できます。手順を具体的に説明すれば、下記のようになります。

- 「レインズ・マーケット・インフォメーション」の公式サイトにアクセスする

- 都道府県や市区町村を選び、物件種別(土地・戸建・マンションなど)を指定する

- 面積や築年数など条件を入力して検索する

- 過去の成約価格や成約時期を確認し、自分の不動産と条件の近い事例を参考にする

ただし、地域や物件の条件によっては事例数が少なく参考にならないこともあるため、あくまで目安として活用するのが良いでしょう。

【不動産ポータルサイトを利用する】

SUUMOやアットホーム、LIFULL HOME’Sといった不動産ポータルサイトでは、売り出し中の物件情報を確認できます。立地、広さ、築年数などの条件が近い物件を参考にすることで、今市場に出ている価格帯の参考になります。

- 不動産ポータルサイトにアクセスする

- 市区町村や駅名などのエリアを入力する

- 面積・間取り・築年数などを絞り込む

- 条件が近い物件の売り出し価格を確認し、自分の不動産と比較する

ただし、掲載されている価格は売主が希望する価格であり、実際の成約価格とは異なります。実際の売却額より高めに設定されていることも多いため、相場を知るための参考程度に留めておきましょう。

【評価額を参考にする】

自治体が発行する「固定資産税評価額」や、国税庁が公表する「路線価」、国土交通省が発表する「公示価格」などを用いて不動産の価値を推測する方法です。これらは税務や行政手続きの基準として利用されるため、公的な指標としての信頼性があります。

| 評価額の種類 |

確認方法 |

| 固定資産税評価額 |

毎年届く「固定資産税納税通知書」から確認する |

| 路線価 |

国税庁の「路線価図」をインターネットで検索し、所在地を調べる |

| 公示価格 |

国土交通省の「地価公示」ページで近隣の価格を調べる |

ただし、評価額は市場で実際に売れる金額と一致しないことが多いです。たとえば、固定資産税評価額は市場価格の7割程度、路線価は8割程度とされることが実務上は多いです。

相続税や固定資産税の目安を把握することはできるため、相続不動産にかかる税金と価値の目安を調べたい場合に評価額を参考にするのが良いでしょう。

5. 相続不動産の査定はなるべく早いタイミングに行っておくべき

「相続不動産の査定は必要になったタイミングにすればいい」と考える方もいるかもしれません。しかし、査定は相続が発生してからなるべく早い段階で行っておくことをおすすめします。

その理由としては大きく3つが挙げられます。

| 理由 |

補足 |

遺産分割や相続税の

準備をスムーズに

進められるため |

不動産の価値を把握できていなければ「代償金をいくらに

すべきか」「納税のための資金をどの程度準備するべきか」

といった見通しが立たず、相続人同士の協議や申告手続きが

滞ってしまうリスクがある |

相続人同士のトラブルを

防げるため |

査定を後回しにすると、不動産を取得した人と現金を受け

取った人の間で不満が生じることがある

あらかじめ査定を行い、価値を共有しておくことで公平

な話し合いにつながる

|

建物の資産価値は

築年数の経過とともに

下がっていくため |

一般的に不動産は土地の価値は大きく変動しにくい一方で、

建物は築年数が経過するほど価値が目減りしていく

相続してから査定を後回しにしてしまうと、本来の価値を

把握する前に資産価値が大きく下がってしまうおそれがある

|

不動産の査定は、相続を行うための出発点ともいえる重要な手続きです。相続が発生したらできるだけ早いタイミングで査定を行い、査定結果をもとに遺産分割などの手続きを進めるようにしましょう。

6. 相続不動産を査定した後に相続人で分割する方法

不動産を相続する際には、査定によって価値を把握したうえで、どのように分割するかを相続人同士で話し合う必要があります。現金や預貯金と違って不動産は物理的に分けられないため、分割の仕方にはいくつかのパターンが存在します。

不動産を相続時に分割する方法は以下の4つです。

| 分割方法 |

概要 |

| 現物分割 |

土地を物理的に分配する方法 |

| 代償分割 |

不動産を相続した人が他の相続人に代償金を支払う方法 |

| 換価分割 |

不動産を売却して得られた現金を分配する方法 |

| 共有分割 |

不動産を相続人で共有する形で相続する方法 |

6-1. 現物分割:土地を物理的に分配する方法

現物分割は、不動産そのものを物理的に分けて相続する方法です。建物の場合は物理的に切り分けることができないため、現物分割は相続する不動産が土地の場合に採用される分割方法です。

たとえば、200㎡の土地を2人で相続する場合、1つの土地を100㎡ずつに切り分けて2つの土地として登記をして分配します。これを専門用語で「分筆」といい、分筆した土地はそれぞれ単独名義にできます。

そのため、「相続人がそれぞれ土地を利用する予定がある」という場合には現物分割で相続する土地を分配することを検討するのも良いでしょう。

ただし、現物分割をする場合、土地を測量するために測量費用がかかるうえに、登記手続きのために司法書士へ依頼する必要もあります。実際にかかる費用は状況によって異なりますが、数十万円から100万円ほどの費用がかかることも珍しくありません。

また、分けた土地の一方が再建築不可になったり、接道条件が悪く使いづらくなったりするケースもあります。費用倒れになるリスクがあるうえに「公平に見えて実は不公平」という結果になることもあることから、現物分割は選ばれにくい方法とも言えます。

6-2. 代償分割:不動産を相続した人が他の相続人に代償金を支払う方法

代償分割は、不動産を1人が相続する代わりに、他の相続人へ代償金を支払って分配する方法です。

たとえば、査定額が3000万円の不動産を相続人2人で分けるケースを想定します。この場合に公平な分配をするには、相続人それぞれに1500万円の価値がある財産を分けなければなりません。

代償分割によって相続人の1人が不動産を取得した場合、片方の相続人は1500万円分の財産が取得できません。そのため、不動産を相続した人は代わりに1500万円の現金を代償金として支払うことで公平な分配ができるのです。

代償分割は誰かが不動産を取得し、誰かが手放さなければならない方法です。そのため、「相続人のほとんどが不動産を不要としているが、1人は取得を希望している」というケースであれば代償分割が向いていると言えるでしょう。

ただし、実務上では「代償金をすぐに用意できない」ことが大きな壁になりやすいです。とくに住宅ローンが残っている不動産を引き継ぐ場合は資金調達が難しく、話し合いが進まないことも多いです。

また、建物の場合は資産価値がだんだん減少していくことから、代償金を現金で支払った後に不動産の価格が下がると「代償金を払いすぎた」と不満が出るケースもあります。

6-3. 換価分割:不動産を売却して得られた現金を分配する方法

換価分割は、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分け合う方法です。

たとえば、査定額が3000万円の不動産を相続人3人で分ける場合、売却によって得られた3000万円を3等分し、それぞれ1000万円ずつ受け取れます。現金に換えるため公平性が保ちやすく、実務上でも多く採用されている分割方法のひとつです。

ただし、実際の現場では下記のようなことが起こりやすいため、注意が必要な方法でもあります。

- 売却には相続人全員の同意が必要で、「売りたい人」と「売りたくない人」で対立しやすい

- 査定額どおりで売れるとは限らず、市場状況や物件の条件によっては大幅に値下がりすることもある

- 仲介手数料や測量・登記費用などの諸費用が差し引かれるため、最終的な分配額は査定額より少なくなる

特に、親が住んでいた家などは思い入れが強いため、感情的な理由から売却に反対する相続人が出ることは珍しくありません。その結果、協議が長期化し、固定資産税や管理費だけが積み重なってしまうケースもよくあります。

このようなトラブルを避けるには、まず査定を行い、不動産の価値を客観的に相続人全員で共有することが大切です。売却に関して意見の対立が起きそうな場合、早い段階で司法書士や弁護士などの専門家を交えて協議することも重要です。

換価分割は合理的な方法である反面、感情面での対立が起こりやすいことを理解しておくと良いでしょう。

6-4. 共有分割:不動産を相続人で共有する形で相続する方法

共有分割は、不動産を相続人全員または複数人で共有名義にする方法です。

たとえば、3000万円の不動産を2人で相続する場合、それぞれの所有権が2分の1ずつになるよう登記を行い、各自が「共有持分」と呼ばれる1500万円分の権利を所有します。

一見すると平等に分けられる方法に思えますが、実務上はトラブルの温床になりやすいのが実情です。

共有名義の不動産では、固定資産税や修繕費用などの維持費は共有者全員が負担する義務があります。しかし、実際には以下のような問題が起こりやすいです。

- 誰かが支払いを拒否し、他の共有者に負担が偏る

- 実際に住んでいる人だけが費用を払って不公平感が募る

また、共有名義不動産の売却や利用には原則として共有者全員の同意が必要になり、共有者間で意見が食い違うと話が進まなくなるリスクもあります。

筆者のもとにも「共有名義のまま相続したが、維持費を巡って揉めている」「売却に同意しない共有者がいて動けない」といった相談は数多く寄せられます。

トラブルの種を作らないためには、相続時点でできるだけ共有を避けるのが望ましいといえます。やむを得ず共有する場合でも、費用負担や利用方法についてあらかじめ取り決めをしておくことが重要です。

7. 相続不動産の査定に関するよくある質問

Q. 相続した不動産の査定は無料でできますか?

一般的な不動産会社に依頼する査定は、基本的に無料で行われます。机上査定であれば数日以内に結果が出るケースも多く、費用や時間をかけずに相場を把握できます。

ただし、不動産鑑定士に査定を依頼する場合には費用がかかり、目安としては数十万円の費用がかかる点に注意してください。

Q. 不動産査定はどのように行われますか?

査定方法には大きく「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。

机上査定は登記簿や公示価格、周辺の取引事例など書類上の情報をもとに概算を算出する方法で、スピーディーに結果を得られるのが特徴です。

一方、訪問査定は現地に足を運び、建物の状態や日当たり、周辺環境まで確認したうえで算出する方法で、机上査定よりも精度の高い結果を得られます。

なるべく早く査定結果がほしい場合には机上査定、より正確な結果を知りたい場合には訪問査定を依頼するのが良いでしょう。

Q. 不動産査定のみ依頼することはできますか?

不動産会社に査定を依頼したからといって、必ず売却まで依頼しなければならないわけではありません。査定だけを依頼し、相場感を掴むための目安として活用する人も多くいます。

実務上も「査定額をもとに遺産分割の話し合いを進めたい」「相続税の申告に備えておきたい」といった理由で査定だけ依頼されるケースは珍しくありません。

8. まとめ|相続不動産は「まず査定」が大切!不動産の価値を把握してトラブルを防ごう

不動産は現金のように価値が明確にわかる財産ではないため、相続の際には「どれほどの価値があるのか」を正確に把握することが重要です。

実務上、査定を行わないまま相続を進めてしまうと「公平に分けられなかった」「売却後に損をした」といったトラブルにつながるケースが非常に多くあります。だからこそ、不動産を相続する際はまず査定を行っておき、客観的な数字を相続人全員で共有することがもっとも重要なのです。

また、査定方法には「不動産会社に依頼」「不動産鑑定士に依頼」「自分で調べる」という方法があります。それぞれ特徴が異なるため、状況に応じて査定方法を決めるのが良いでしょう。

とくに、再建築不可物件や事故物件、共有名義不動産といった訳あり物件を相続する場合には、専門的なノウハウを持つ業者に相談することをおすすめします。

筆者のもとにも相続不動産に関する相談が数多く寄せられています。遺産分割をスムーズに行うため、そして相続人間のトラブルを防ぐために、相続が発生したらできるだけ早い段階で不動産の査定を行っておきましょう。

(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)

【PR】「訳あり不動産」の相談は、クランピーリアルエステートへ

クランピーリアルエステートは、底地や共有持分、再建築不可物件といった、いわゆる訳あり物件を専門的に取り扱う不動産企業。これまでに培ったノウハウと、不動産専門の弁護士や税理士などの全国ネットワークを活かし、問題を解決します。

お問い合わせ先

電話:0120-479-831

詳しくはこちらへ